Action

Interview

文化財がアートに“化ける”!? 中京テレビ×徳川美術館が仕掛ける『ムジナバケール』、始動。

中京テレビ開局55周年企画の一環として、7月5日よりスタートする新番組『ムジナバケール』。

今年開館90周年を迎える徳川美術館と初タッグを組み、同館が有する国宝をはじめとする美術品をモチーフに、さまざまな領域で活動する現代のクリエイターたちが作品を制作するという、55周年のキャッチフレーズ「つくれば?※」を体現するような斬新な企画に、早くも期待が高まっている。MCにはSUPER EIGHTの安田章大氏を迎え、知られざる文化財の魅力や作品の裏側に迫るアート×教養バラエティ番組を軸に、作品の展示や販売、海外に向けた発信など、放送にとどまらない展開を視野に入れた本プロジェクト。番組にかける想いや制作の舞台裏について、関係者たちに話を聞いた。

※2024年開局55周年を迎えた中京テレビが55年間で培った、「未開の地に一歩踏み出すチャレンジ精神」「新しい仲間とともにワクワクする番組をつくっていきたいという想い」を表現したキャッチフレーズ。

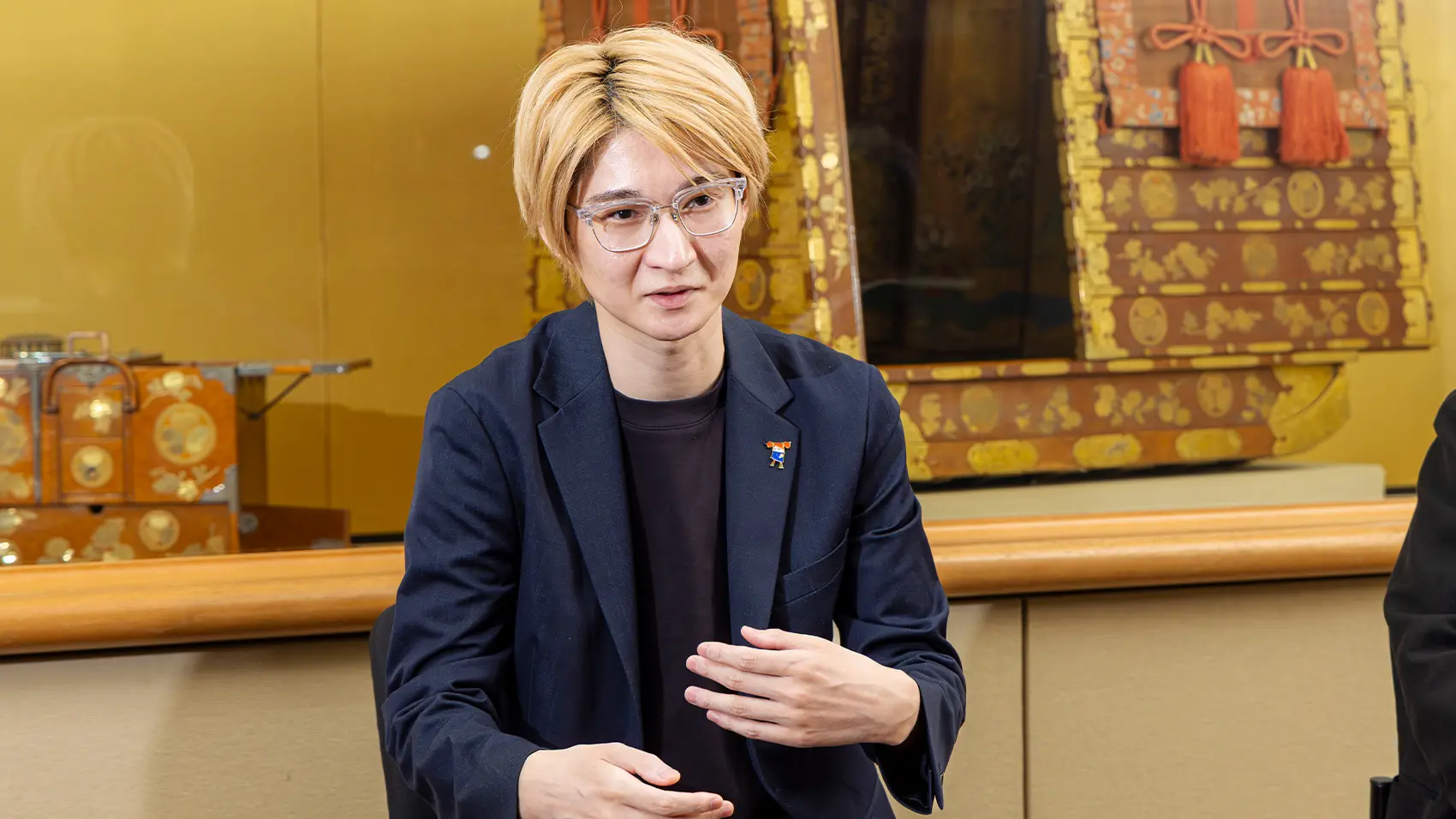

専門は日本近世絵画史、浮世絵、近代日本画、博物館学。

『北斎展』や『大浮世絵展』など多数の展覧会を企画。著書に『広重―雨、雪、夜 風景版画の魅力をひもとく』(青幻舎 2017年)など。

本プロジェクトでは、徳川美術館の所蔵品をモチーフに、現代に向けた新たな作品を生み出している。

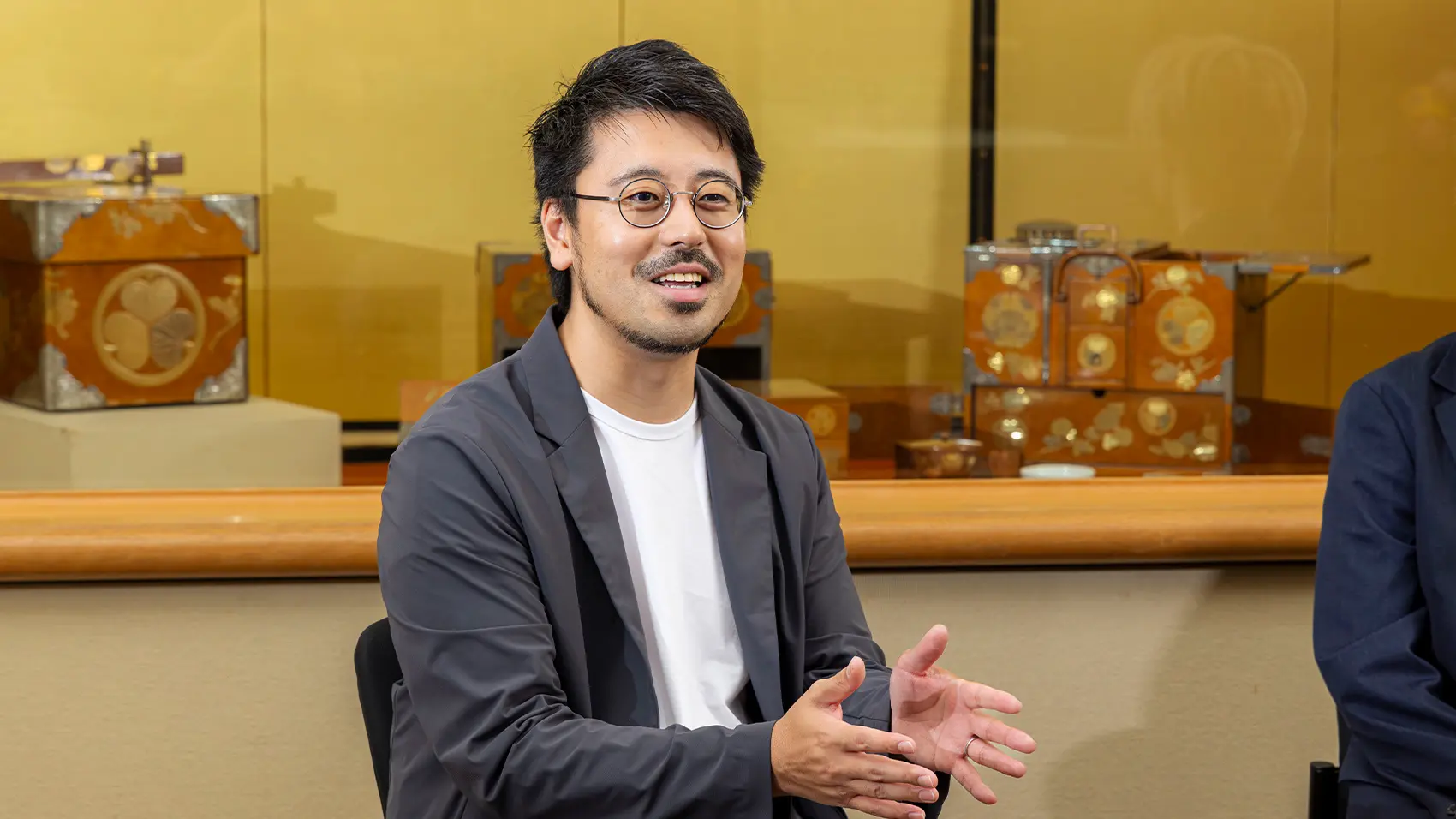

番組制作セクションを経験したのち、新規事業開発を担うビジネス開発グループに所属。過去には、デジタルアート事業「出現画廊」などを担当し、現在は「ムジナバケール」のチーフプロデューサーを務める。

なぜ徳川美術館とタッグを組んだのか?

本プロジェクトの発案者は、番組制作の現場で経験を積んだ後、メタバースやAIなどの先端技術を活用した事業開発に携わる中京テレビ ビジネスプロデュース局の工藤祐馬だ。まずは、番組の着想について話を聞いた。

工藤

中京テレビの開局55周年という節目だったので、スケールの大きなプロジェクトに挑戦したいという思いがありました。昨今は、ドラマ『SHOGUN 将軍』が世界的に話題になったり、円安の影響で訪日観光客が増えていたりと、日本の歴史や文化に注目が集まっています。そうした流れのなかで、日本の歴史の魅力を国内外問わず幅広く届けられる企画をつくりたいと考えました。

そこで工藤が目を向けたのが、地元・名古屋を代表する文化施設「徳川美術館」の存在だった。国宝をはじめとする数々の文化財をモチーフに、現代のクリエイターたちが新たな作品を生み出していく。そんなチャレンジングな番組企画のヒントは、家族と過ごす時間にあったという。

工藤

よく子どもと一緒に教育番組を見るのですが、本当によくできているんですよね。歴史やアートといった一見取っつきにくい題材が、親しみやすいキャラクターとビジュアルでわかりやすく紹介されていて、子どもも大人も楽しめる構成になっている。このフォーマットを参考にしつつ、番組を起点に作品をつくったり、イベントにつなげたり、放送だけにとどまらない企画として展開できれば、新しい事業をつくっていけるのではないか。そうした考えのもと、アートと文化財を組み合わせるというアイデアが生まれました。

中京テレビと徳川美術館が本格的にコラボレーションして番組をつくるのは今回が初めてになるという。名古屋市博物館、名古屋市美術館の副館長を歴任し、2019年より徳川美術館の副館長兼学芸部長を務める神谷浩氏は、本企画の打診を受けた時のことをこう振り返る。

神谷

変わったことを考えるなと思いましたね(笑)。徳川美術館は今年で開館90周年になりますが、所蔵品には400年以上前のものも多く、文化財としての価値は非常に高い。私たちの役目は、これらを次世代に引き継いでいくことで、そのためには常に同時代の人たちのサポートが不可欠です。いつの時代の人たちにも、「美術館に行ってみよう」と思ってもらえるように、私たち自身も変わり続けなくてはいけないんです。

さまざまなルールやしきたりがある美術館にとって、今回の企画はチャレンジングなものですが、それは私たちとしても望むところです。この機会を通じて、徳川美術館の新しい魅力をそれぞれの目で再発見してもらいたいですし、未来のファンに向けて、我々はいろいろなことができるということを発信していきたい。中京テレビさんは、独特の世界観を持った魅力的な番組をたくさん手がけてこられたクリエイティブな局なので、その点にも大きな期待がありました。

大名文化を現代に伝える火事装束

今回のプロジェクトには、日本画家から映像作家、和菓子職人まで、多彩なジャンルで活躍する総勢15名以上のクリエイターが参加を予定している。

今回、日本画の技法を軸にポップな作品を制作するアーティスト・古家野雄紀氏に、参加の動機を聞いた。

古家野

新しい作品をつくる良いきっかけになると感じましたし、美術館とテレビ局が組んで行う企画という点にも興味がありました。これまでにも古典美術や日本美術など過去の作品をオマージュし、自分なりのキャラクターなどの要素を織り交ぜた作品を数多くつくってきたので、今回の依頼にはまったく抵抗はなかったですし、表現したいものをスムーズにつくることができました。

古家野氏がモチーフとして選んだ所蔵品は、「赤沙羅地桐に鳳凰文火事頭巾」と「白羅紗地 葵紋付 唐獅子牡丹文 火事羽織」の2点。いずれも江戸時代に大名が火災現場で着るための「火事装束」で、前者には鳳凰、後者には2匹の獅子が大胆にあしらわれ、その華麗な意匠に目を奪われる。

神谷

江戸初期には、組織的な「火消し」の制度はまだなく、火事の際は大名が陣頭指揮にあたって江戸城や屋敷を守っていました。火事装束には燃えにくい素材が使われていて実用性もあるのですが、何よりも派手な色使いや大胆な意匠が特徴です。そこには火事現場で目立つことはもちろん、お殿様への忠誠や、自分たちの街への誇りのようなものも表れていたのではないかと思います。

大名文化の一側面を現代に伝える「火事装束」の意匠を、独自の視点と技法によって再構築した古家野氏。鳳凰や獅子などのモチーフが一つの画面の中に収められ、現代的かつポップなアレンジによって新たな魅力が引き出された作品に仕上がっている。

古家野

火事装束の図柄を忠実に描いていますが、羽織の折り返し部分など見えない箇所は想像しながら補っていきました。また、火事装束には奇抜な色が多いので、当時の原色をイメージしながら着色していきました。刺繍の表現をいかに日本画に置き換えるのかが大きなポイントだったのですが、日本画特有の岩絵具は立体感があるので、刺繍との相性は良かったですね。

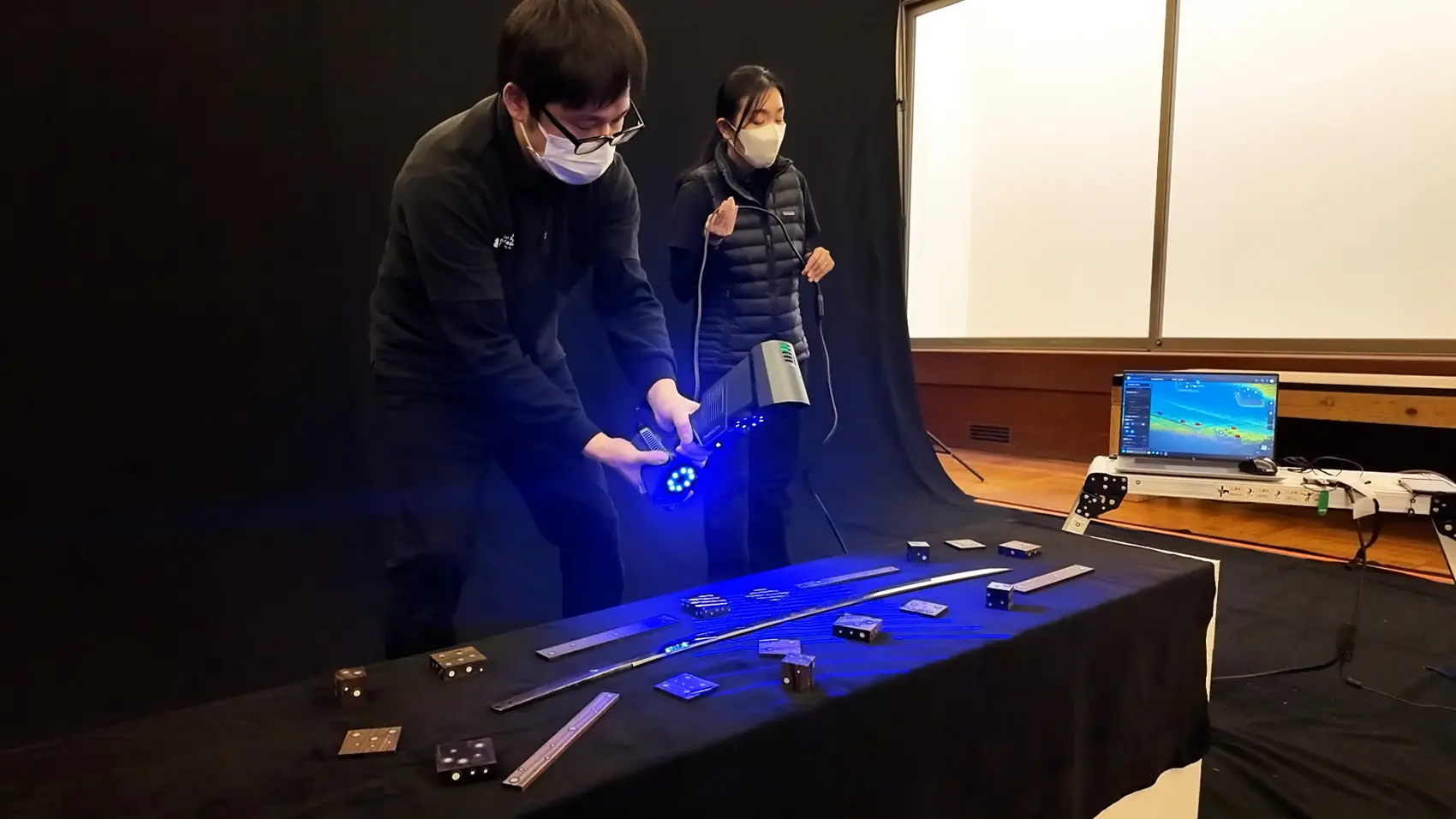

今回の企画では、徳川美術館の所蔵品を3D撮影し、データ化するという新たな試みも行われた。その狙いや可能性について工藤氏に聞いた。

工藤

3D撮影は、美術品を通常の展示では見られない角度から見られるというプレミア感を演出するとともに、番組以外でも、学術研究での活用や、刀剣のレプリカ制作、さらにはメタバース空間での展示といった展開も加味して行いました。

神谷

所蔵品には、正面以外にも「ここから見ると面白い」という角度があるんですよね。例えば、美術館に展示されている茶碗などは「美術品」としてまじまじと眺められますが、本来は「道具」ですから、手に取って回して見るものなんですよね。3Dデータならひっくり返してもお茶はこぼれませんし(笑)、さまざまな方向から自由に見ていただくことで、江戸時代の人たちと近い感覚を体験できたら面白いですよね。

テレビ局×美術館×クリエイターで拓く未来

7月5日より毎週土曜日、中京テレビで放映される『ムジナバケール』は、SUPER EIGHTの安田氏と、番組オリジナルキャラクター「バケール」が案内役となる教養バラエティ番組だ。番組の見どころや、特徴的なタイトルに込めた思いについて、工藤氏はこう語る。

工藤

安田さんは、ご自身で絵を描いたり、染め物をされていて、クリエイターへのリスペクトが大変強い方で、「自分も何かつくってみたい」とおっしゃっていました。最大の見どころは、江戸時代に生まれた徳川美術館のお宝が現代の作品として蘇るところで、古美術と現代のアートの魅力を一緒に味わえる番組になっています。

番組タイトルの「ムジナバケール」は、徳川家康が“たぬき親父”と呼ばれていたことと、文化財がアートに“化ける”という意味を重ねたものです。最近は説明的で長い番組タイトルが多いですが、あえて得体のしれなさを残したタイトルにしたのもこだわりのひとつです。

中部エリアを代表するテレビ局と美術館がタッグを組む点でも注目が集まる今回の企画だが、「普段はあまりテレビを見ない」という古家野氏の言葉が物語るように、どちらも次世代の顧客獲得という共通の課題と向き合っている。そんな両者がタッグを組み、アーティストとともに未来を切り拓こうとする本番組には、どんな抱負や期待を抱いているのだろうか。

神谷

美術館には素晴らしい所蔵品がたくさんありますが、説明的な解説文だけでは魅力を伝えるのが難しい時代になってきました。だからこそ、来場される方々に気づきを提供できるような新しい伝え方を考えていく必要がありますし、今回はその可能性を模索する良い機会になると思っています。

工藤

テレビには偶然の出会いがありますよね。この番組がきっかけで、普段は美術に触れる機会のない方にも興味を持ってもらえたらうれしいです。神谷副館長をはじめ美術館の方たちに所蔵品についてお聞きすると、展示を見るだけでは知り得ない面白いうんちくをたくさん教えてもらえるんです。そうした情報も視聴者の皆様に伝えていきたいと思い、美術品にまつわる逸話を紙芝居風に分かりやすく紹介していたりします。老若男女どなたにも発見があるような構成になっているので、ぜひ皆さんで楽しんでいただけたらうれしいです。

古家野

撮影されながら制作することはほとんどなかったのでかなり緊張しましたが、貴重な経験になりました。徳川美術館の所蔵品から作品をつくるというまたとない機会を得られたのはとてもありがたかったですし、これまでの作品の中でも指折りの力作になったと思います。若い世代には美術品や古典美術は難しく感じられることもあると思いますが、自分のフィルターを通した作品をきっかけに、美術品を少しでも身近に感じてもらえたらうれしいですし、徳川美術館にも足を運んでもらいたいですね。

番組の放送終了後には、作品の展示や販売も予定されているという。最後に、プロジェクトの今後の展望について聞いた。

工藤

番組が最終回を迎える来年3月頃に、クリエイターの皆さんの作品を集めた展覧会を開きたいと考えています。さらに、徳川美術館の所蔵品を海外向けに紹介していく試みも計画しています。また、今回の企画は徳川美術館と我々の双方にとってメモリアルなタイミングで行うことができたので、今後も徳川美術館の100周年などを見据えて、つながりを継続させられるといいなと思っています。

神谷

それはぜひお願いしたいですね。私たちもテレビの力を信じていますし、展覧会の告知にとどまらず、美術館の新たな可能性を切り拓くチャレンジとして、またぜひご一緒できればと思っています。100周年まで私がいるかは、まあ無理でしょうが、その時は後任に託します(笑)。