■色と光の関係

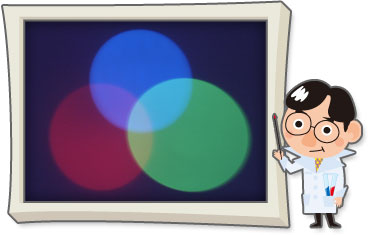

当たり前のことですが普段、私達が「色」を認識するためには目が必要です。 一般的に太陽の光の中には、赤や紫、青、黄、緑など様々な色が含まれていますが、 人の目の中には色に反応する細胞が、赤・青・緑の3色分しかありません。 人は、この3色を感じる強弱の割合を頭の中で組み合わせ、あらゆる色を感じているのです。 つまり、人が色を感じる基本となるこの赤・緑・青の3色を光の3原色と呼びます。

■リンゴはなぜ赤い?

〈実験〉

リンゴに光の三原色のうち、赤をのぞいた光を当てると・・・

リンゴが黒く見える!

《解説》

リンゴが赤く見えるのはリンゴに当たった光の三原色のうち青と緑の光が 吸収され、赤い光が反射するから。 つまりこの実験では反射する赤い光を除いたためリンゴが黒く見えた。

■色の性質を利用した面白実験

問題1 何と書かれているでしょうか?

一目見ただけでは何が書いてあるか分からない。 しかしナトリウムランプを当てると・・・

「いろ」という文字が浮かび上がる

《解説》

ナトリウムランプとは、高速道路の街灯で使われている黄色い光だけを発するランプ 黄色一色の光の中では、光を反射する黄色やオレンジ色の模様が白(他の色)と見分けが付かなくなり、 逆に黄色を反射しにくい緑が光を吸収し、黒く見えることで文字が浮かび上がった。

■テレビにも利用される光の三原色

テレビの画面をカメラで拡大してみると・・・

〈解説〉

テレビの映像は細かい赤・緑・青の光で構成されている。

白い部分は赤・青・緑の光を全て発光させることによって表現される。

逆に黒い部分は赤・青・緑の光を全て消すことで表現される。

このようにテレビは細かい3色の光を組み合わせて人や物を表現している。 競技場などで見る大型映像装置もこの仕組みが使われている。

■印刷物の色の仕組みは?

カラー印刷物を顕微鏡で見ると薄い青(シアン)・薄い赤(マゼンタ)・黄色(イエロー)の細かい点が並んでいるのが分かる。 この3色を色の三原色と呼び、大きさや配列、重なり具合を変えて並べることで離れてみると絵や写真として表現することが出来る。

■印刷の仕組みを利用して巨大広告作りに挑戦

〈実験内容〉

色の三原色の丸を組み合わせた3m×3mの巨大なシートを作成

体育館の舞台に巨大なシートを貼り、離れた場所で認識できるかを検証。

〈実験結果〉

巨大シートから離れてみることででんじろう先生の写真が浮かび上がった。

〈解説〉

離れてみることで色の三原色の丸が混ざり合い、その混ざり具合がたくさんの色が並んでいるように 錯覚するため一枚の絵に見えるようになった。

■光と色の三原色の関係

光の三原色

上の図のように色の三原色は光の三原色を2つずつ組み合わせできる色。

逆に光の三原色は色の三原色を2つずつ組み合わせてできる色。

■色の三原色が光の三原色になる?

マゼンタ(赤+青)とイエロー(赤+緑)を混ぜあわせたとき、自然光に含まれる 赤、青、緑の光が共通している色の部分にしか反射しないので、マゼンタ+イエローを混ぜた場合、赤になる。

【実験】

色の三原色を全て混ぜるとどうなる?

光の三原色を混ぜると白になるが色の三原色を組み合わせるとどうなる?

光の三原色は混ざると色を強めていくが、色の3原色は混ぜていくとお互いの色を吸収しあい、 色が暗くなる。シアン、イエロー、マゼンタを混ぜ合わせた場合、組み合わせたどの部分の色も 赤緑青の光を吸収してしまうので色の三原色を全て混ぜると黒になる。

★番組からのお願い★

「ラブラボ!」は大人から子供までを対象に、教科書等の理論だけでなく、実験を通して楽しく遊びながら、実際に体験し・手先を動かし・自分で工夫をこらす事によって科学を理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。

その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、実験によってはカッターやハサミ等の刃物や小さな部品、工具等を使ったり、火気やドライアイス、家庭用洗剤等の薬品を使うモノもありますので、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。

また実験や工作に小さなケガは付き物ですが(紙一枚でも手が切れたりします)、正しい手順と(器具の)正しい使用で危険は大きく減らせます。特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。