■キラキラ輝く魔法の水

<実験方法>

透明な耐熱容器に一見普通のお湯を注ぎ込み、光を当ててみると・・・

<結果>

お湯の中がキラキラと輝いた!

【解説】

お湯の中へ塩を入れて混ぜ、溶け残るぐらいの飽和食塩水を作り、そのうわずみを耐熱容器に移して観察する。

キラキラ輝いているのは、塩の結晶が光に反射しているため。

■ラブラボ!実験隊 海で古代の塩作りに挑戦!

<実験内容>

- 沿岸に生えている「※ホンダワラ」という海藻を刈り取る。

- 刈り取った海藻を天日干しにして乾燥させる。

- 乾燥した海藻を灰になるまで燃やす。

乾燥させた海藻の表面に塩が付いているので、燃やすことで塩の混じった灰になる。

- 灰になった海藻を海水に入れる。

こうすることで、海水の塩分濃度が高くなる。

こうして塩水を濃くしたものを「かんすい」という。

- 砂浜に穴を掘り、※製塩土器を並べる。

- かんすいを製塩土器に注ぎ、周りに木炭を敷きつめて、煮詰めると・・・

塩の結晶が出来た!

※ホンダワラ・・・太平洋沿岸、日本海沿岸(九州南部を除く)に多く生息している海藻。ひじきの仲間。

※製塩土器・・・約1100〜1400年ほど前に知多半島の人々が塩作りに使っていた土器。

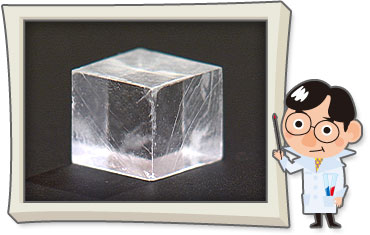

■塩の結晶の秘密1

【解説】

塩の結晶の基本的な形は正六面体(サイコロ形)である。

■塩の結晶の秘密2

塩は光を素通しするため無色透明だが、細かくなることで光の乱反射が起こり、白色に見えている。

■簡単に作れる塩の結晶

<準備するモノ>

- 塩

- 透明な容器

- モール

- 糸

- 重り(太い針金など)

- 割り箸

- ぬるま湯

<作り方>

- ぬるま湯に大量の塩を入れ、溶けきれなくなって、底に残るぐらいまで混ぜ、飽和食塩水を作る。

- モールを星型に曲げる。

- 星型のモールと割り箸を糸でつなぎ、さらにモールが浮いてしまうので、針金で作った重りを糸でつなぐ。これを飽和食塩水に沈める。

- 3週間程、風通しの良い場所に置いておくと・・・

モールに塩の結晶の塊がたくさんくっついた!

【解説】

風通しの良い場所に置いて少しずつ水を蒸発させることによって、とけきれなくなった塩の結晶がモールにくっつき、大きな結晶が出来る。

■塩の不思議な性質1

<準備するもの>

- 塩

- 耐熱容器

- 豆電球と乾電池をつないだ電極

- ガスバーナー

<実験1>

電極を塩の中に差し込み、電気が流れるか調べてみると・・・

<実験結果>

豆電球は光らず、電気は通らなかった・・・

<実験2>

塩が液体になるまでガスバーナーで上下から熱する。

液体になったら、電極を中に差し込んで、電気が流れるか調べてみると・・・

<実験結果>

豆電球が光った!

【解説】

塩化ナトリウムはナトリウムと塩素が結びついて出来たもの。

塩化ナトリウムはそのままでは電気を通さないが、水に溶かすとナトリウムはプラスのナトリウムイオンに、塩素はマイナスの塩素イオンとなり、電気を運ぶ役割をする。

これと同じことが塩を融解(ゆうかい)させると起こり、電気を通す。

ちなみに、塩化ナトリウムの融点は約800℃。

燃やした時に出るオレンジ色の炎はナトリウムの炎色反応である。

このナトリウムの炎色反応は、トンネルにあるオレンジ色のランプに利用されている。

注意:実験をする場合は、専門家の監督・指導の下、消火設備を整え、周りに燃え移るもののない場所で行って下さい。

特に水などが入らないように十分注意して下さい

■塩の不思議な性質2

<準備するモノ>

- 塩

- タテに半分切ったキュウリ

- 重石

- キュウリを乗せる台

<実験方法>

塩をまぶしたキュウリと上に重石を乗せたキュウリが、それぞれどういう変化をするか観察する。

<結果>

重石を乗せたキュウリは変化がないのに比べ、塩をまぶしたキュウリは、しばらくするとキュウリから水が滴り落ちてきた!

【解説】

塩をまぶしたキュウリから水が滴り落ちたのは、キュウリの中の塩分よりも外にかけた塩の方が、塩分濃度が高いので、それを薄めようとして濃度の低い方から水分が移動したため。

これを「浸透圧(しんとうあつ)」という。

■こんな所にも塩が!?

塩には海からとれるものだけではなく、地中から発掘されるものもある。

それが「岩塩(がんえん)」。

岩塩は、大昔、海だった場所が地殻(ちかく)の変動などで陸上に閉じ込められ、その海水の水分が長い年月をかけて蒸発し結晶化し出来るもの。

いわば「海の化石」である。

★番組からのお願い★

「ラブラボ!」は大人から子供までを対象に、教科書等の理論だけでなく、実験を通して楽しく遊びながら、実際に体験し・手先を動かし・自分で工夫をこらす事によって科学を理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。

その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、実験によってはカッターやハサミ等の刃物や小さな部品、工具等を使ったり、火気やドライアイス、家庭用洗剤等の薬品を使うモノもありますので、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。

また実験や工作に小さなケガは付き物ですが(紙一枚でも手が切れたりします)、正しい手順と(器具の)正しい使用で危険は大きく減らせます。特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。