■銅を使った驚きの実験!

【実験】

アルミニウムの粉と酸化銅(酸素と銅がくっついた化合物)を混ぜる。

そして電流で熱を発する装置の上に、混ぜた物を山盛りに盛る。

そして、スイッチを入れると・・・火花を激しく散らして大爆発した!

【解説】

これは、テルミット反応を使った実験。

テルミット反応とはアルミニウムを使って金属についた酸素などを取り除く方法。

反応させた時に出た煙は、煙ではなく、銅の粉が舞い上がったもの。

※専門家の監修のもと実験をしています。絶対にマネをしないで下さい。

■銅は何から採れる?

銅は主に孔雀石(くじゃくせき)などの鉱石から採れるが、一体どうやって銅をとり出す?

【実験】

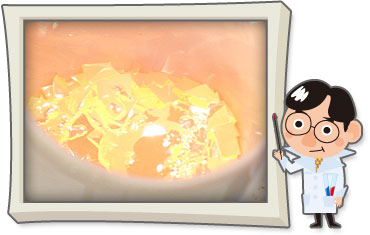

るつぼに孔雀石を細かく砕いたものと、炭を混ぜ、電子レンジに入れ、数分加熱。その後、水で冷やし取り出すと・・・

器の底に、銅の粒が!

【解説】

銅は、天然の状態では、ほとんど取れない。(孔雀石には銅と酸素などがくっついた化合物が含まれる。)

この実験では、炭を入れた事で、孔雀石にくっついていた物を取り除き、銅を作った。

■黒くなった10円玉がピカピカになる?

【実験】

黒くなった10円玉をバーナーの炎の中に入れると・・・炎に当たっている部分だけ光った。

【解説】

10円玉が黒くなってしまうのは、空気中の酸素と、銅がくっつき、酸化してしまうのが原因の一つ。

黒くなった10円玉を炎の中に入れると、くっついていた酸素が、燃焼することに使われ、キレイな銅に戻る。

炎から外すと再び空気中の酸素とくっつき、黒くなってしまう。

■銅の不思議な性質

【実験】

銅の板、鉄の板、プラスチックの板、それぞれを手のひらに乗せ、その上に氷を乗せる。

この中でどの氷が1番速く溶けるかを比較すると・・・銅が1番速く溶けた。

【解説】

銅は、他の金属に比べて熱を早く伝えやすいため、手の熱が早く銅に伝わり氷が溶けた。

(金属の中では、銀に次いで2番目に早い。)

【問題】

日本で使われている6種類の硬貨の中で、銅から作られるのはどれ?

【正解】

1円玉以外の硬貨全てが銅を使って作られている。

【解説】

色の違いは、銅に色々な金属を混ぜて作った合金であるため。

■5円玉の合金を作ってみよう!

るつぼに、銅を入れ、バーナーで溶かす。

銅を溶かした液体にもう一つの金属、亜鉛を入れ、加熱する。

冷やして取りだすと・・・銅の色に少し黄色が加わった、黄銅が出来た。

この他の硬貨の合金は以下の通り。

5円・・・黄銅(銅+亜鉛)

10円・・・青銅(銅+スズ)

50円

100円 ・・・白銅(銅+ニッケル)

旧500円

新500円・・・ニッケル黄銅(銅+亜鉛+ニッケル)

■銅から鏡を作ろう!

何千年も前から、使われていたという銅で作った鏡「銅鏡(どうきょう)」

果たして、昔の人は、どうやって銅鏡を作っていたのか、そこでラブラボ!が再現してみる事に!

最初に銅鏡を作るための型作りから。

砂に特殊な液体を混ぜ、枠に入れて、丸い形に固める。

同じ要領で、もう一つの枠には、樹脂で銅鏡の形を作ったものを入れ、砂を詰めて固める。

砂が、完全に固まったら枠から外し、樹脂を取り除いたもう一方の型とピッタリ張り合わせ、型の完成。

銅鏡に使われるのは青銅という銅の合金。

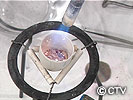

器に銅とスズを入れ、炎で熱し、銅を溶かす。

溶けた銅とスズを先ほど作った型に流し込み、青銅が固まり、十分冷えてから型を外し、水で洗えば銅鏡の本体が完成。

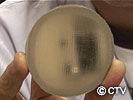

しかしこれでは銅鏡とはほど遠い状態。これを鏡にするには、表面をひたすら磨き上げなければならない!

磨きに使うのは、昔ながらの作り方にこだわり、砂浜などでとれる硬砂と山から採れる天然の砥石。

磨き始めて3時間

表面のでこぼこがなくなり、キレイにはなっているが、鏡と呼ぶには程遠い出来。

磨き始めて6時間

3時間前に比べて随分光沢が出てきた!

磨き始めて20時間

布や灰を利用して磨き、ほぼ鏡の姿に!

★番組からのお願い★

「ラブラボ!」は大人から子供までを対象に、教科書等の理論だけでなく、実験を通して楽しく遊びながら、実際に体験し・手先を動かし・自分で工夫をこらす事によって科学を理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。

その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、実験によってはカッターやハサミ等の刃物や小さな部品、工具等を使ったり、火気やドライアイス、家庭用洗剤等の薬品を使うモノもありますので、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。

また実験や工作に小さなケガは付き物ですが(紙一枚でも手が切れたりします)、正しい手順と(器具の)正しい使用で危険は大きく減らせます。特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。