■鳴く虫の秘密を解明

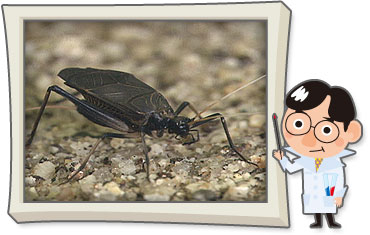

秋に美しい音色を奏でるスズムシ。

実は鳴くのは成虫のオスだけ。

オスはメスに居場所を教えるなど仲間への合図のために鳴く。

では、どうやってオスとメスを見分けるのか?

一番分かりやすいのは、お尻の部分。

オスはお尻に尾毛(びもう)と呼ばれる2本のシッポのようなモノがある。

メスには2本の尾毛の真ん中に産卵管(さんらんかん)と呼ばれる長い管のようなモノがある。

メスはこの産卵管を地面に差し込んで、卵を産む。

■スズムシの鳴く仕組み

<用意するモノ>

・グリップ部分にギザギザがあるボールペン

・プラスチック定規

<実験内容>

ボールペンのグリップにあるギザギザ部分へプラスチック定規をこすり合わせると…

音が出た!

【解説】

この音が出る原理は、スズムシが鳴く原理と同じ。

スズムシの右前ばねの裏を拡大して見てみると、ボールペンのグリップ部分のようなギザギザしたやすりの部分がある。

そして、左前ばねの表には、やすりをこするツメがある。

ツメでやすりをこすって音を出している。

さらに、スズムシはハネを立てることで、こすり合わせて出た音が跳ね返り、遠くまで伝わる。

この原理はピアノと同じ。

ピアノは鍵盤(けんばん)を叩くと、中にある弦が振動して音が出る。

この音が立てた上屋根で跳ね返って大きい音で伝わっていく。

■スズムシの鳴き声を身近なモノで作る

<用意するモノ>

・モーター

・ペットボトルのキャップ

・カード

・電池

<作り方>

ペットボトルキャップの中心に、穴を開け、モーターの回転する軸に固定すれば完成!

実験方法は、まずモーターを回転させる。

次に、回転しているキャップの側面にあるギザギザに、カードをこすり合わせていくと、加減次第で、まるでスズムシの鳴き声のような音が出る。

■虫の鳴き方には違いがある

実は虫の鳴き方は一種類だけではなかった!

同じスズムシでも状況によって鳴き方が違うという…

そこで、こんな実験!

<実験1>

同じ虫かごの中にスズムシのオス同士を入れると…

スズムシ同士が争い始め、威勢の良い方のスズムシが短く「リンリン」と鳴き始めた!

【解説】

オス同士の争いの時に、相手をおどす鳴き方で、「おどし鳴き」と呼ばれる。

<実験2>

同じ虫かごの中にオスとメスを入れると…

オス同士の時とは違う「リーンリーン」と長い鳴き方を始めた!

【解説】

メスを呼ぶ時に使う鳴き方で、「さそい鳴き」と呼ばれる。

ちなみに、別名「くどき鳴き」とも呼ばれる。

■闘蟋(とうしつ)とは?

中国をはじめとする東南アジアには、コオロギ同士を闘わせる遊びがある。

それが「闘蟋(とうしつ)」と呼ばれるコオロギ相撲。

やり方は、コオロギのオス2匹を専用の土俵に入れ、草や動物の毛でなでまわして興奮させる。

すると2匹は怒って戦いだし、勝った方は鳴いて勝ちどきをあげる。

■ラブラボ!謎解きメイキング「鍵盤(けんばん)ハーモニカが出来るまで」

<問題>

鍵盤ハーモニカと音が出る同じ仕組みの楽器はどれ?

1・ピアノ 2・ギター 3・クラリネット

その答えは鍵盤ハーモニカが作られる工程にある!

実は鍵盤の裏側に音を出すための「リード」と呼ばれるものがあって、これがポイントとなる。

<鍵盤ハーモニカの出来るまで>

- リードの材料は「リン青銅」と呼ばれ、

弾力があって、サビにくい金属。

これを規定の音が出る厚みに削っていく。

高い音のリードに仕上げる場合は薄く、

低い音に仕上げる場合は厚めに削る。

この作業は職人が1枚ずつ丁寧に削っている。

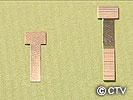

- 削られた帯状の材料をリードの形に打ち抜く。

この時、低いリードは長く、高いリードは短く打ち抜かれる。

- 下から空気が出る装置を使い、

打ち抜かれたリードを振動させて音を出す。

そして、その音をマイクで拾い、機械で音の波をチェックして、

微妙な音の違いを見極めていく。

- リードを金属のプレートに溶接する。

- 続いて行われるのは、音の高さを合わせる「調律」という作業。

専用の機械でリードの揺れる回数をレーザーで感知して、音の高さを調べる。

音の高さが違う場合は、リードを削って規定の音に整える。

規定の音より低い場合は、リードの先端を削る。

こうすることで揺れる部分が軽くなり、

振動する回数が増えるため、音が高くなる。

反対に、音が高い場合は根本を削る。

これで振動する回数が減るので音が低くなる。

- 鍵盤ハーモニカを組み立てる。

鍵盤の裏にリードが取り付けられ、

人の手によって最終的な調律が行われる。

- リードの上に空気箱を取り付ければ、「鍵盤ハーモニカ」の完成!

<鍵盤ハーモニカの音の出る仕組み>

空気箱に吹き込まれた息は、鍵盤を押すことでリードのある場所を通り、外に流れるようになる。

この時、通過していく空気がリードを振動させて、音を鳴らしている。

★番組からのお願い★

「ラブラボ!」は大人から子供までを対象に、教科書等の理論だけでなく、実験を通して楽しく遊びながら、実際に体験し・手先を動かし・自分で工夫をこらす事によって科学を理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。

その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、実験によってはカッターやハサミ等の刃物や小さな部品、工具等を使ったり、火気やドライアイス、家庭用洗剤等の薬品を使うモノもありますので、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。

また実験や工作に小さなケガは付き物ですが(紙一枚でも手が切れたりします)、正しい手順と(器具の)正しい使用で危険は大きく減らせます。特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。