■砂糖が花火に!?

【実験道具】

- 砂糖

- 酸化剤

- 耐熱ボード

【実験】

砂糖と酸化剤を混ぜ、耐熱ボードに並べ、火をつけると激しく反応し花火のように燃えた!

【解説】

砂糖に酸化剤が混ざったことで、酸素を発生し、花火のように燃えた。

酸素は炭素と水素などからできていて、炭素も、水素も燃えやすい性質を持っている。

※専門家の指導のもと実験しましたので、絶対真似しないでください。

■砂糖は何から取れる?

【サトウキビ】

主に沖縄などの温かい地方で作られている。

かじると砂糖の原料となる甘い液が含まれている。

《どうやってサトウキビから砂糖をとる?》

1月から3月の間に収穫されたサトウキビは、工場に運ばれ、機械を使って細かい粉に砕く。

粉になったサトウキビは別の工場に運ばれ、そこでまとめて煮詰めて結晶化させて精製するとおなじみの砂糖の出来上がり!

【メープルシロップ】

メープルシロップの原料はサトウカエデという木の樹液を濃縮したもの。

主にカナダなど寒い地方で多く見られる植物。

【サトウダイコン】

北海道で作られている砂糖の原料となる作物。

糖分を多く含む根から砂糖を作る。

いったいなぜサトウダイコンは甘いのか?

実は寒さと深い関係があった。

【実験】

水の入った2つの試験管を用意し、その片一方に砂糖をいれ、溶かす。

マイナス13度まで冷やした食塩水を用意し、その中に、普通の水と、砂糖水が入った2本つけて一気に冷やす。

数分後試験管をとりだしてみると、普通の水のほうは凍っているが、砂糖水はまったく凍らなかった。

【解説】

砂糖水は普通の水に比べて凍りにくくなる。

この性質を利用してサトウダイコンは自ら糖分を作り出し、根に貯めることで凍るのを防ぐ。

そのためサトウダイコンは甘い。

■角砂糖の限界に挑戦!

角砂糖に人が乗ることができる?

9ヶ所に角砂糖を5個ずつ立てる。

その上に、正方形のアクリル板を乗せる。

そこに体重約60kgの井戸田さんが乗る。

この状態から一本ずつ角砂糖を抜き取り、どこまで耐えられるか?

1本目・・・成功!

立て続けに2本目、3本目、4本目と成功!残り5本。

5本目も耐えられた!と思ったら失敗!

《どうして人の重さに耐えられた?》

角砂糖は砂糖を押し固めて作られる。

そのため、ゆっくり伝わる圧力にはかなり耐えられる。

■どんどん姿を変えていく砂糖の秘密

【実験】

あらかじめ加熱しておいた鍋に砂糖を入れ、それに浸るほどの水を鍋に入れる。

さらに加熱していくと砂糖水の温度が106度まで達していた。

普通の水は100度を超えると蒸発するが砂糖水が濃くなっているため106度まで達していた。

さらに温度を上げることで砂糖水に様々な変化が起こる。

106度・・・冷やすととろみが出て、シロップ状になった。

130度・・・冷やすと固まり、フォンダンになった。

160度・・・べっこうあめになった。

200度・・・濃い色になりカラメルになった。

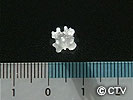

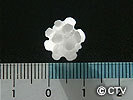

■コンペイトーの角ってどうやってできる?コンペイトー工場へ潜入!

コンペイトーの原料はザラメ。

これを大きな釜で回転させながら温めていく。

そこに砂糖水をかける。

実はこの作業を何日も繰り返すだけ

実際に角が出始めるのが2日目

日が立つにつれて、どんどん角が伸び、おなじみの形になっていく。

◆どうして角が伸びる?

ザラメを回転させながら温めることで所々に角ができ、物の先端に多くつく性質を持つ糖蜜を何度もかけることで角の部分が大きく成長した。

最後に鮮やかな色をつけてコンペイトーの完成。

■砂糖が甘くなくなる?

この植物の葉はギムネマというもの。

ギムネマを口に含み、噛み砕く。その後にチョコレートを食べると・・・まったく甘さを感じない。

【解説】

舌で味を感じることが出来るのは舌に、受容体と呼ばれる味を感じるための器官があるから。

たとえばチョコレートを食べた場合、その受容体に甘味成分がカギとカギ穴のようにぴったりとはまり、 甘さを感じるが、ギムネマを含むとこの受容体にギムネマに含まれる成分がぴったりとはまってしまい、 甘味成分をブロックして甘さを感じられなくしてしまう効果があった。

ギムネマに関しては島村光治先生のホームページをご覧下さい。

http://www.taste-m.com/

★番組からのお願い★

「ラブラボ!」は大人から子供までを対象に、教科書等の理論だけでなく、実験を通して楽しく遊びながら、実際に体験し・手先を動かし・自分で工夫をこらす事によって科学を理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。

その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、実験によってはカッターやハサミ等の刃物や小さな部品、工具等を使ったり、火気やドライアイス、家庭用洗剤等の薬品を使うモノもありますので、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。

また実験や工作に小さなケガは付き物ですが(紙一枚でも手が切れたりします)、正しい手順と(器具の)正しい使用で危険は大きく減らせます。特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。