■でんじろう先生のサイエンスクッキング

<準備するモノ>

- モミ〔稲穂(いなほ)から取れたカラに包まれたままのお米〕

- フライパン

<作り方>

加熱したフライパンにモミを入れると・・・

モミが勢いよく弾け、中から白いモノが出てきた!

この状態になったらポップコーンならぬ「ポップライス」の完成!

【解説】

モミの中にはお米が入っている。

これを加熱すると、お米の中に含まれる水分が蒸発し、 蒸気となってモミの中で膨らんでいく。

膨らむ力が大きくなると、外のモミ殻(米を包む茶色の皮)をお米が破って飛び出し、一気に大きくなる。

注意:実験を行う際はヤケドに注意して下さい。

■いろいろなお米が登場! 1

お米には普段、家庭で食べられている白米の他に「赤米(あかまい)」と「黒米(くろまい)」というお米がある。

これらのお米は「古代米(こだいまい)」と呼ばれ、昔のお米の特徴を受け継いだお米。

スタジオで赤米を炊いて食べてみると、赤飯に近い味がした。

実は赤米は赤飯の元となったと言われている。

■白米はどうやって作られる?

- 白米は田んぼで育てられた稲からとれる。

春に植えられた稲の苗が成長し、8月〜10月頃にお米が付いた「稲穂」が出来る。

- 9月〜11月中旬に育った稲穂を機械で刈り取る。

これが「稲刈り」。 - 刈り取った稲穂を脱穀機(だっこくき)という機械にかける。

この機械によって稲穂からお米が入っている「モミ」だけを取り出す。

この作業を「脱穀」と呼ぶ。

脱穀機の仕組みは、中にトゲトゲの付いたローラーがあり、 そこに稲穂を通すと、モミがトゲに引っかかり、稲とモミに分けられる。

モミは落ちて袋の中に集められる。

- モミをゴム状のローラーに通して殻を割った後、風を送り込んで殻を飛ばし、お米だけを取り出す。

この作業を「モミすり」と呼ぶ。

こうして取り出されたお米を玄米(げんまい)と呼ぶ。

この時点では、まだお米は白くない。

- 玄米を「精米(せいまい)」する。

精米とは、玄米の表面に付いている薄い皮や、苦味のある部分を削り、白いお米にすること。

こうして、普段、家庭で食べられている白米になる。

■いろいろなお米が登場! 2

実はお米はお酒にも使われている!

お酒に使われているお米は「吟醸米(ぎんじょうまい)」と呼ばれ、普通の白米よりさらに削り、元の大きさより60%以下にする。

こうすることでお酒の味や香りが良くなる。

ここで素朴な疑問・・・

お酒用の吟醸米を普通のご飯にして食べたらどうだろう?

そこで、実際に吟醸米を炊いて食べてみた。

結果は・・・あまりおいしくなかった。

実はご飯を食べる時のおいしさや食感はお米の外側に含まれている。

つまり、吟醸米はお米を芯だけの状態まで削ってしまうため、ご飯として食べる時のおいしさがなくなってしまった!

■おにぎりの美味しさの秘密

<実験方法>

おにぎりの達人とスピードワゴンで、おにぎりを作っておいしさ比べ!

<実験結果>

達人の勝ち!

【解説】

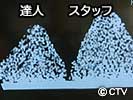

CTスキャン(物や人の中を撮影出来る装置)を使って、番組スタッフが作ったおにぎりと達人が作ったおにぎりを見比べてみると・・・

番組スタッフが作ったおにぎりと比べ、達人が作ったおにぎりはお米の間に空気の隙間がより多くあった!

おにぎりの中に空気を入れると食べた時に口の中でお米が広がり、舌全体で味を感じることが出来る。

逆に、おにぎりを固くにぎると、お米がつまってしまい口の中に入れた時に、お米が広がらない。

■おもちはなぜ良く伸びる?

普段、家で食べるご飯は「うるち米」と呼ばれるお米が使われているのに対し、おモチは「もち米」というお米が使われている。

そこでラブラボ!恒例オモシロ実験!

<実験方法>

うるち米でおモチをついてみると・・・

<実験結果>

米粒が残ってしまい、おモチにならなかった!

【解説】

お米には「アミロース」と「アミロペクチン」という2種類のデンプンがある。

アミノペクチンの形は枝状になっているため、絡み合い、よく伸びる性質がある。

もち米のデンプンは、ほとんどアミロペクチンのためよく伸びるが、うるち米のデンプンはアミロースも入っているため、おモチにしようとしても絡み合うのを邪魔してしまい、米粒が残ってしまう。

★番組からのお願い★

「ラブラボ!」は大人から子供までを対象に、教科書等の理論だけでなく、実験を通して楽しく遊びながら、実際に体験し・手先を動かし・自分で工夫をこらす事によって科学を理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。

その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、実験によってはカッターやハサミ等の刃物や小さな部品、工具等を使ったり、火気やドライアイス、家庭用洗剤等の薬品を使うモノもありますので、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。

また実験や工作に小さなケガは付き物ですが(紙一枚でも手が切れたりします)、正しい手順と(器具の)正しい使用で危険は大きく減らせます。特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。