■消防車の放水パワー

消防車から放水される水の量は毎分500リットルほどの量にもなる。

(最大でお風呂を5〜6秒でいっぱいに出来る。)

《消防車の水圧はどれぐらい強力?》

【実験方法】

強力な水圧に耐えられる放水銃(ほうすいじゅう)を使って車を動かせるか実験。

《ROUND1》消防車の放水VS1.5トンの車

放水が始まると同時にいとも簡単に1.5トンの車を動かしてしまった!

消防車の圧勝!ならば!

《ROUND2》消防車の放水 VS 3トン(車2台分)

やはりまだまだ余裕!らくらく3トンの車を動かしてしまった!

またもや消防車の圧勝!!ならばならば!!

《ROUND3》消防車の放水 VS 5トンの車(車3台分)

かなりのパワーにもかかわらず車はびくともしない!

さすがに5トンは無理かと思われたその時!

ゆっくりと5トンの車が動いていく!

消防車がからくも勝利!!

消防車の放水は約5トンの車をも動かせる力を持っていた!

すごすぎる放水パワー!

■消防車が水を吸う仕組み

消防車のタンクには1500リットルの水をつんでいる。

これは約3分間の放水で無くなってしまう。

なくなってしまうと消火栓(しょうかせん)から水を吸い上げ、放水する。

【実験】

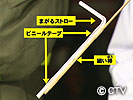

竹ひごにストローをビニールテープでくっつけ、水の中に浸し、回転させながら上へあげると・・・

水がストローから飛び出してきた。

※ストローがあればお風呂などでやることが出来ます

【解説】

ストローの回転による遠心力(回転の中心から遠ざかろうとする力)で真空状態(しんくうじょうたい)にし水を次々に吸い上げ吐き出していく。

消防車の吸水(水を吸い上げること)はこの仕組みを利用している。

消防車の吸水は羽の部分がエンジンの動力で高速回転することで真空状態ができ、水を吸い上げ、遠心力で羽の外側に飛ばす。

この水が通路を通り、最終的に消防車の放水する場所まで運ばれる。

■消防車につまれた意外なもの

【実験】

消防車につまれている白い物体を大量の水につけて10分ほど待つと・・・

なんと白い物体が水を吸ってしまった!

最初200グラムだったものが7.7キロに!なんと7.5キロもの水を吸ってしまった!

【解説】

この白い物体は高分子吸収体(こうぶんしきゅうしゅうたい)という。

これは紙おむつなどにも使われるもので、水を吸う性質がある。

高分子吸収体は、細かい網(あみ)の目のような構造になっていて、水の分子が入りこみやすくなっている。

しかし、網がふくらんでも外に出られない仕組みになっているため、染み出してくることはない。

《なぜ水を吸う必要があるの?》

マンションなどでの火災の時、上の階で水を放水したとき、放水した水が下の階へ浸っていく。このような水による被害を少なくするために高分子吸収体が使われている。

■はしご車の仕組み

今回番組に登場したはしご車は日本最大の50メートルの高さに到達(とうたつ)できるはしご車。

《はしご車はなぜ高く伸びるの?》

はしご車は6つの重なったはしごを釣竿(つりざお)のようにのばして長くする。

《はしご車はどうして倒れない?》

車に対し、横にはしごを伸ばした状態だと、重心ははしご車からはみだし、傾いてしまう。

そこでアウトリガーという腕を出し、ジャッキとよばれるツッパリで支えることで、重心がはみ出さないようにする。

こうして目に見えない土台を作ることで、長いはしごを伸ばしても安定させることが出来る仕組みになっている。

★番組からのお願い★

「ラブラボ!」は大人から子供までを対象に、教科書等の理論だけでなく、実験を通して楽しく遊びながら、実際に体験し・手先を動かし・自分で工夫をこらす事によって科学を理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。

その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、実験によってはカッターやハサミ等の刃物や小さな部品、工具等を使ったり、火気やドライアイス、家庭用洗剤等の薬品を使うモノもありますので、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。

また実験や工作に小さなケガは付き物ですが(紙一枚でも手が切れたりします)、正しい手順と(器具の)正しい使用で危険は大きく減らせます。特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。