■でんじろう先生の科学マジック!

【実験】

この怪しげな液体に謎の白いボールを入れると・・・

一気にボールが溶けてしまった!いったいなぜ?

【解説】

この液体は発泡スチロールをリサイクルするために開発された液体で溶けたボールは発泡スチロールだった。

発泡スチロールとこの液体は構造が似ているため、混ぜるとお互いに溶け合い、水に砂糖が溶けるのと同じように簡単に溶ける。

■これ何からできている?リサイクルクイズ!!

【第一問】これはいったい何をリサイクル?

<答え>

電車などの使用済みの切符&カード

【解説】

イス1脚で約1500枚の切符と約300枚のカードが使われている

【第二問】これはいったい何をリサイクル?

<答え>

カニの甲羅(こうら)

【解説】

カニの甲羅にはキチン・キトサンという食物繊維(しょくもつせんい)が含まれており、それを繊維(せんい)の原料の一部として再利用している。

さらにキチン・キトサンには抗菌(こうきん)、防臭(ぼうしゅう)効果があり、体にやさしい。

【第三問】これはいったい何をリサイクル?

《ヒント》考え方によっては1ロール数万円もする価値のあるもの。

<答え>

古いお札

【解説】

お札は古くなると日本銀行で回収され、細かく切り刻まれる。

それをトイレットペーパーの原料として再利用している。

■お札入りトイレットペーパーはどうやって作られる?

古くなったお札や古紙を水と混ぜ、すりつぶす。

次に原料から余分なゴミやインクを洗い流し、脱水しながら 真っ白な繊維を取り出し、抄紙機(しょうしき)という紙を作る機械に送る。

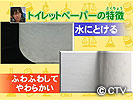

ここでトイレットペーパーの、1「水に溶ける」2「やわらかい」という2つの特徴を作り出している。

1「水に溶ける」

原料をシリンダーに吹き付けて、巨大なドライヤーで乾燥する。

このときに、紙の繊維を接着剤は何もつかわずに繊維が絡まり、紙を作っているので、繊維がほぐれ、すぐに溶ける。

2「ふわふわしてやわらかい」

乾燥された紙は、巨大なリールで巻きとられていく。

そのときに、紙を送り出す速度は60キロ

しかし、巻き取るほうの速度は時速50キロとちょっと遅め、実はこの速度差がポイント。

乾燥した紙を金属のヘラでドライヤーからはがす時に紙にシワができ、それを遅く巻き取るため、紙にたわみが出て、ふわふわとやわらかくなるというわけ。

こうして巻かれた紙は一定の長さで巻きなおし、カットされ、トイレットペーパーの完成!

★そのほかにもお札で作った商品いろいろ・・・

|

|

|

| お札で作った時計 | お札ストラップ | お札貯金箱 |

| (お札50枚分) | (お札1枚分) | (お札100枚分) |

■ペットボトルのふたが●●に大変身!

今までは燃えないゴミとして捨てられていたペットボトルのキャップがこの装置を使えばあるすばらしいモノができるらしい・・・

【実験】

ペットボトルのフタをある謎の装置に入れ、1時間ほど待つとフタがリサイクルされ、夢の商品が出来上がる

時間がたつにつれ、装置に黄色い液体がたまってきた。

これはなんと炭化水素油(たんかすいそゆ)、つまりガソリンと軽油の混合物だった!

試しに燃料で動く発電機に入れてスイッチを入れてみると・・・

発電機が動いた!

さらに扇風機(せんぷうき)をつなぎ、スイッチを入れてみると扇風機が回った!

【解説】

残念ながらこの装置のメカニズムは企業秘密。

しかしペットボトルのふた500グラムが、なんと400グラムの燃料に生まれ変わり、大変効率のよいリサイクルになった。

■アルミ缶を使ったおもしろリサイクル!!

【実験】

このひしゃくのような容器にはアルミ缶およそ100個がとけている。その温度は約660度。

これを、砂で作った型に流していき、待つこと5分・・・

木枠をはずし、砂を崩して、中からアルミを取り出すと・・・

なんとスプーンができていた!

【解説】

砂型の中にはスプーンの形をした空洞が作られていて、そこに溶けたアルミを流し込んでいた。

そしてスプーンの部分を切り離し、きれいに加工すればアルミ缶をリサイクルしたスプーンの完成。

アルミ缶のリサイクルは新しくアルミを作るときより、97%の省エネになる。

★番組からのお願い★

「ラブラボ!」は大人から子供までを対象に、教科書等の理論だけでなく、実験を通して楽しく遊びながら、実際に体験し・手先を動かし・自分で工夫をこらす事によって科学を理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。

その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、実験によってはカッターやハサミ等の刃物や小さな部品、工具等を使ったり、火気やドライアイス、家庭用洗剤等の薬品を使うモノもありますので、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。

また実験や工作に小さなケガは付き物ですが(紙一枚でも手が切れたりします)、正しい手順と(器具の)正しい使用で危険は大きく減らせます。特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。