でんじろう先生のはぴエネ!毎週土曜 午前11時35分~ 私たちの生活で様々な役割を果たしているエネルギー。身近だけど、意外と知らないエネルギーをでんじろう先生がおもしろ実験で徹底解明します!

2014年10月18日放送 第290回

「ノーベル賞 世界初のカラー写真」

フランスの物理学者、ガブリエル・リップマンは世界初のプリントされたカラー写真を発明し、1908年ノーベル物理学賞を受賞しました。

左の写真は「リップマン式天然色写真」と呼ばれているものですが「光の干渉現象」を利用してカラー写真を実現しました。

光の干渉現象とはどういうものなのか?

実験してみましょう。

(1)

これはタマムシです。

この虫を色々な角度から見てみると・・・

(2)

緑から赤くなったり、青くなったり・・・色が見る角度によって変わります。

タマムシの表面がいくつもの層になっていて、見る角度によって、光の反射が変わり、その結果、色が変わって見えるのです。

これを「光の干渉現象」といいます。

(3)

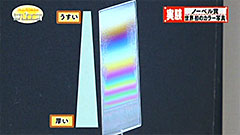

では、シャボンの膜を使って、「光の干渉現象」を見てみましょう。

(4)

透明だった膜に、虹が見えてきた!

(5)

膜は上の方が薄くて、下の方が厚くなっています。

膜の厚さによって、光の反射が変わります。

すると「光の干渉現象」によって虹の色が、上と下で違って見えるのです。

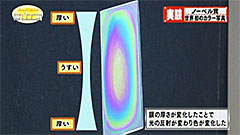

(6)

シャボンの膜に息を吹きかけると・・・

(7)

息を吹きかけたことで、シャボンの膜が回転します。

遠心力によって、膜の厚さが変化したので、光の反射が変わり、渦巻き模様が見えるのです。

リップマンは「光の干渉現象」によって作られる様々な色を使ってカラー写真を作ったのです。

★番組からのお願い★

「はぴエネ!」は大人から子供までを対象に、身近なエネルギーを理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。

その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。

特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。