でんじろう先生のはぴエネ!毎週土曜 午前11時35分~ 私たちの生活で様々な役割を果たしているエネルギー。身近だけど、意外と知らないエネルギーをでんじろう先生がおもしろ実験で徹底解明します!

2017年1月7日放送 第406回

「日本初の温度計」

日本人で初めて温度計を作ったといわれているのが江戸時代に活躍した「平賀源内」です。

平賀源内が作った温度計の一種「寒暖計」を再現してみましょう!

(1)

平賀源内が作った寒暖計に入れられた液体は「アルコール」だったと考えられています。

(2)

まずは、細いガラス管を作ります。

(3)

細くしたガラス管の両端を切り、ガラス管の片側に液体を溜めておく球体部分を作っておきます。

では、どうやって細いガラス管の中にアルコールをいれるのでしょうか?

(4)

まずは、ガラス管の球の部分を温めます。

(5)

反対の口の部分をアルコールに浸けて冷やします。すると・・・

(6)

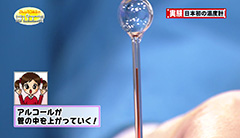

アルコールが管の中に入っていく!

(7)

少しアルコールが入ったところで、同じ作業をもう一度繰り返すとこのように細いガラス管の中に液体を入れることができます。

(8)

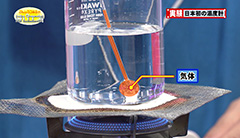

最初にガラス管を温めると、中の気体が熱によって膨張します。

(9)

膨張した状態で口の部分をアルコールに浸け、冷やすと、膨張した気体が縮まります。

すると、縮まった分、アルコールが吸い上げられるわけです。

源内もこの方法でガラスの中にアルコールを入れたのではないか?と思われます。

(10)

あとは、口の部分を閉じて、メモリをつければ・・・温度計(寒暖計)の完成です。

アルコールは温度によって体積が変化する液体。ガラス管が細いため、わずかな体積変化でも、ガラス管の中をアルコールが上下します。

これを利用して気温を計っていたのです。

★番組からのお願い★

「はぴエネ!」は大人から子供までを対象に、身近なエネルギーを理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。

その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。

特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。