でんじろう先生のはぴエネ!毎週土曜 午前11時35分~ 私たちの生活で様々な役割を果たしているエネルギー。身近だけど、意外と知らないエネルギーをでんじろう先生がおもしろ実験で徹底解明します!

2017年3月11日放送 第415回

「乾電池の発明」

乾電池を発明したのは、日本人で「屋井先蔵(やいさきぞう)」という人物です。そこで、屋井先蔵が発明した乾電池を再現してみましょう。

(1)

まずは、屋井先蔵が乾電池を発明する前の電池をご紹介します。

(2)

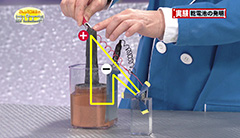

容器には塩化アンモニウム水溶液が入っています。さらに、素焼きの陶器と亜鉛板も入っています。

(3)

陶器の中には、二酸化マンガンと黒鉛を混ぜたモノが入っていて、そこに炭素棒が差し込まれています。

(4)

炭素棒と亜鉛板をモーターにつなぐと、モーターが動きました。確かに電池です。

(5)

これは、炭素棒がプラス、亜鉛板がマイナスになり電気が流れる仕組みです。

(6)

電池という言葉に「池」の文字が使われるのは、このように液体を使っていたからなのです。

(7)

しかし、これを持ち運ぶのは液体がこぼれたりして、難しいですよね。

そこで、屋井先蔵は液体を固める方法を思いつきます。それが・・・

(8)

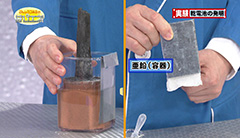

この紙を使う方法です。液体の塩化アンモニウムを紙に染み込ませたのです。

(9)

逆さにしても、液体はこぼれてきません。さらに、先ほど板として使った亜鉛を容器にしたのも、ポイントです。

(10)

亜鉛の容器に二酸化マンガンと亜鉛を混ぜたモノをつめ、炭素棒を差し込みます。

(11)

炭素棒と亜鉛の容器をモーターにつなぐと、モーターが動きました。見事に電池になっています。

(12)

屋井先蔵はこうして液体ではなく持ち運びができる乾いた電池『屋井乾電池』を発明したのです。

★番組からのお願い★

「はぴエネ!」は大人から子供までを対象に、身近なエネルギーを理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。

その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。

特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。