でんじろう先生のはぴエネ!毎週土曜 午前11時35分~ 私たちの生活で様々な役割を果たしているエネルギー。身近だけど、意外と知らないエネルギーをでんじろう先生がおもしろ実験で徹底解明します!

2019年6月8日放送 第531回

「はんだの秘密」

金属どうしをくっつけたり、電気の導線をつなげるときに使う「はんだ」の秘密!

(1)

『はんだ』は「はんだごて」で熱して溶かして使います。そのため、なるべく低い温度で溶ける必要があります。そもそも『はんだ』は、どんな物質なのか?『はんだ』を作ってみましょう。

(2)

材料は「鉛」と「すず」です。これを熱して溶かし、合金を作ります。

(3)

「鉛」が溶ける温度は327℃。「すず」が溶ける温度は232℃です。しかし、この2つを混ぜて合金にすると、なんと182℃という低い温度で溶けるのです。

(4)

溶けた「鉛」と「すず」の合金を、型を使って棒のようにしました。これが『はんだ』です。

(5)

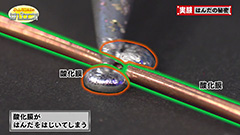

作った『はんだ』を使って『はんだづけ』をしてみましょう。2本の銅線の間に、はんだを乗せ、「はんだごて」で熱して溶かします。

(6)

しかし、くっつきません。『はんだ』だけだと銅線がはじいてしまいます。『はんだ』と銅線の間に酸化膜があり、うまく、くっつかないのです。

(7)

そこで使うのが「松脂(まつやに)」です。松脂を使うことで、酸化膜が取り除かれ、銅線どうしがくっつくようになります。

(8)

『はんだ』が馴染み、銅線が『はんだ』でつながりました。

(9)

これを電源につなぐと・・・しっかり、つながっているのが分かります。これが『はんだ』を使った「はんだづけ」なのです。

★番組からのお願い★

「はぴエネ!」は大人から子供までを対象に、身近なエネルギーを理解し、興味を持つきっかけとなれるような番組を目指しています。

その為、当HPでも皆さんの参考にしていただけるよう、番組で紹介した初歩的な科学実験の一部を掲載していますが、ご家庭で行う場合には各自の責任において十分にご注意下さい。

特にお子様が実験をする場合には、必ず大人の監督・指導の下、行って下さい。番組の趣旨をご理解の上、以上宜しくお願いします。