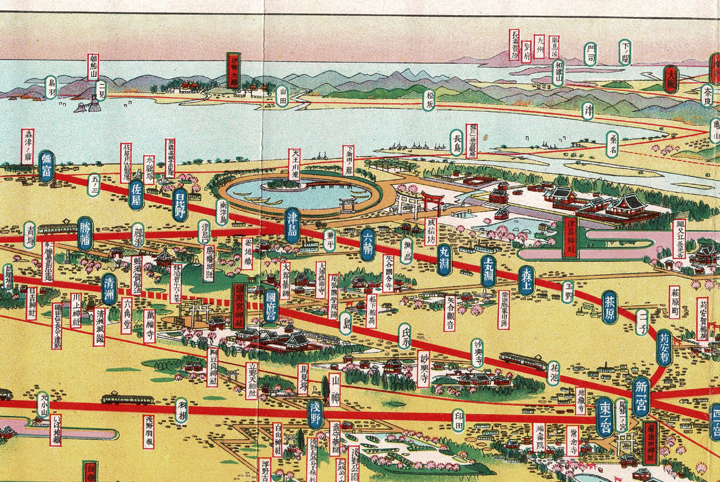

●昭和2年(1927年)初夏「日本ラインを中心とせる名古屋鉄道沿線名所図絵」(吉田初三郎/名古屋鉄道)

昨日の続きです。

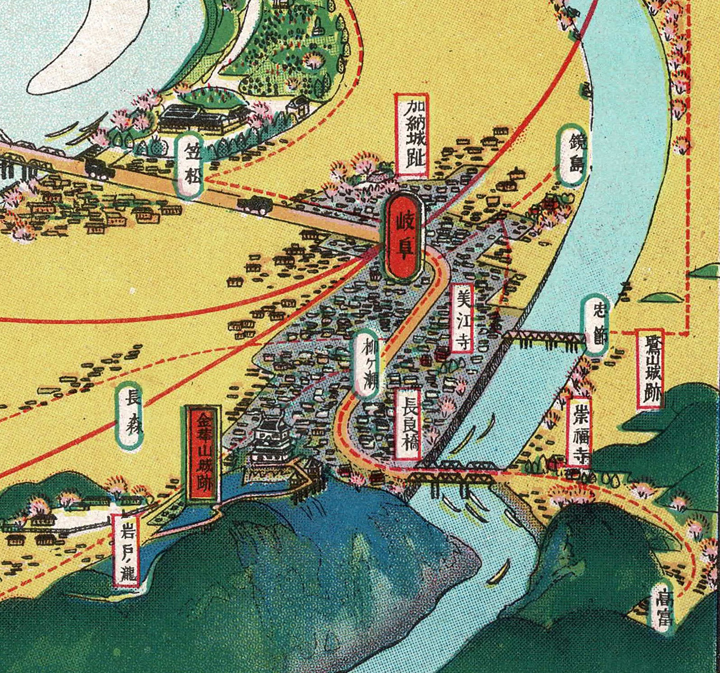

昭和2年時点での名古屋を中心とした鉄道路線ですが、現在のJRの路線はすでにそのネットワーク整備を終えています。一方、民営鉄道はまだまだ未整備で当時の名古屋鉄道が新岐阜(現・名鉄岐阜)まで達したのは昭和10年(1935年)4月29日のこと。もっとも名古屋市内の起点はまだ押切町(電車は市内中心部の柳橋まで乗り入れ)で、今の名鉄名古屋駅の開業は昭和14年(1939年)8月12日のことでした。

この図絵でも清洲駅~国府宮駅間がまだ繋がっていません。(翌、昭和3年2月3日開業)

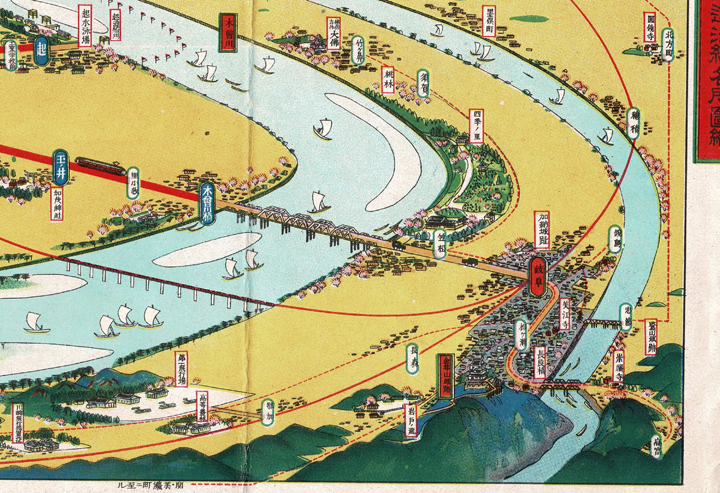

なおこの図絵で名古屋方面から「木曽川橋」という駅まで開通し、そこから橋を渡って岐阜に抜けるルートが描かれていますが、これは今の名鉄名古屋本線ではなく、尾西線(現在の終点は玉ノ井駅)です。

昭和2年の名古屋鉄道にとって岐阜はまだまだ遠い地。またこの図絵のお題の木曽川(日本ライン)ではなく長良川の町だからでしょうか、鵜飼の紹介はありません。

●昭和36年(1961年)11月「写真でみる名鉄の今と昔」(名古屋鉄道)

昭和初期、名岐鉄道(昭和5年/1930年9月5日、名古屋鉄道から名称変更)で今思えばあり得ないことが起きました。それは現在のJR高山本線(当時は省線/国有鉄道)に名岐鉄道の電車が乗り入れるということ。昭和7年(1932年)10月8日に始まり、昭和20年頃までには戦争のため休止となっているのですが、それについては名古屋鉄道の社史に記載がなく、時期が特定出来ていません。(稲見調べ)

ところで高山本線への乗り入れは当初、2両の電車でしたが、昭和15年(1940年)10月10日からの富山直通運転は国鉄の客車で行われており、写真は電車2両が牽引してきた客車を省線に送り込む作業もしくはその逆であることは間違いありません。

●昭和34年(1958年)11月15日再版「図説蓬左風土誌」(中部日本新聞社)

昭和のまだ浅い時代に、私鉄の電車が、もっとも高山本線は電化されていなかったので、自走すること無く機関車に引っ張られたのですが、それでも省線の線路上を走ると言うことは画期的であったことは間違いありません。昭和36年(1961年)発行の「名古屋鉄道社史」にも「地方鉄道の客車が、省線に乗り入れることは全国で初めて…」とあり、よくもまあ認められたものとただただ驚くばかりです。

写真は車内の半室を畳敷きに改造した200形で、なおかつトイレをつける改造もしたそうです。資料が見当たらないので断言できませんが、戦前の名鉄の電車では唯一のトイレ付きだったと思います。

●昭和34年(1958年)11月15日再販「図説蓬左風土誌」(中部日本新聞社)

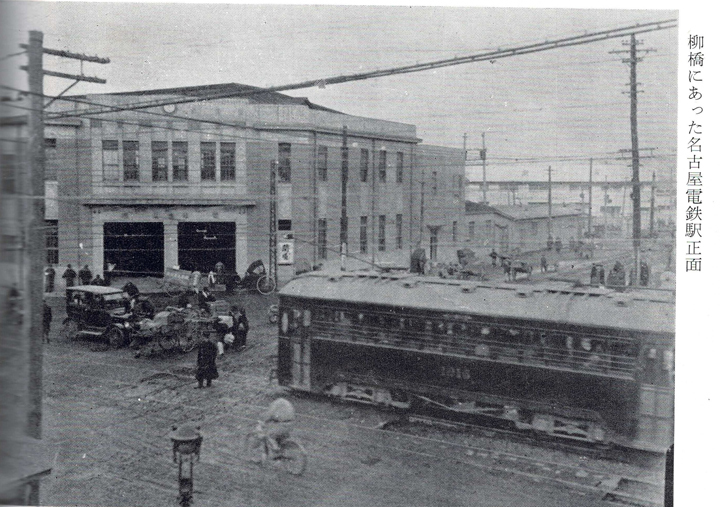

名古屋電気鉄道~名古屋鉄道~名岐鉄道のターミナル、柳橋駅。

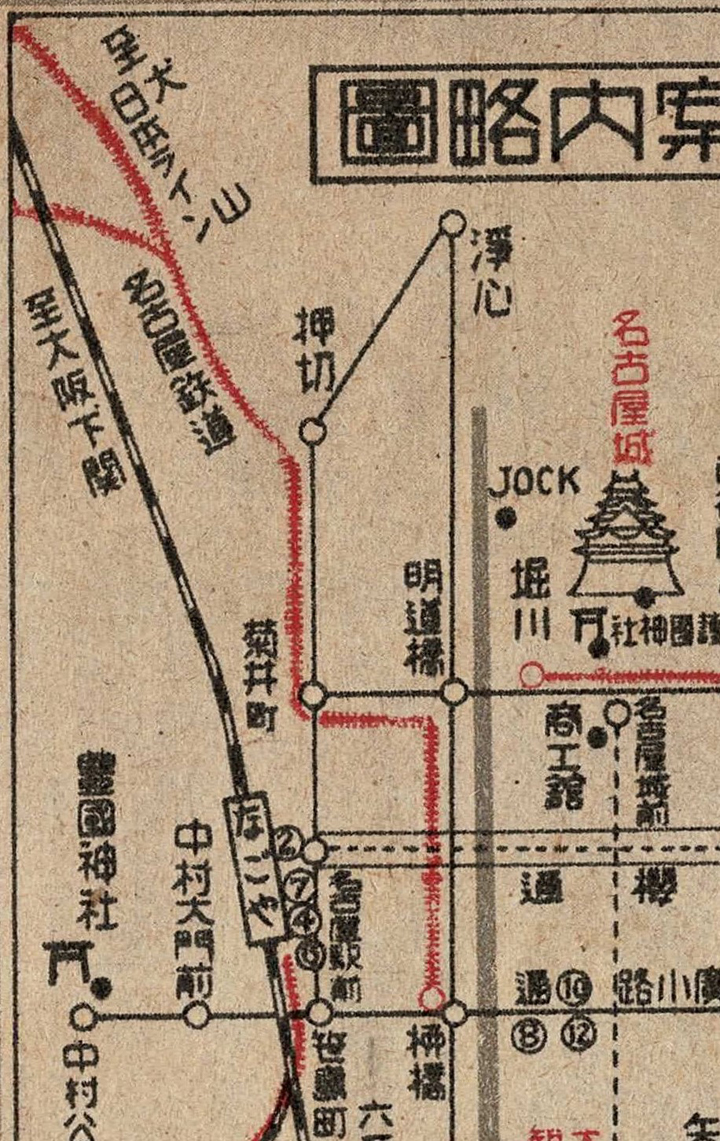

●昭和15年(1940年)「名古屋へ」(名古屋観光案内)掲載の名古屋市案内略図から抜粋

※押切から柳橋まで名古屋鉄道が乗り入れているのが分かる。

今の名古屋市中村区柳橋交差点の風景からここに駅があったとは想像できませんが、この地から犬山、日本ラインを経て下呂や富山に向かう電車(客車)があり、名古屋の市街地の道路上を、堂々たる編成の列車が走る姿は見てみたかったですね。

さて今日の纏めですが、こうした列車が運転されるほど、昭和初期の観光客が、その出掛ける場所を広げていたと言うこと。そしてそれは当時発行された絵はがきからも伺い知れますが、それはまた後日。