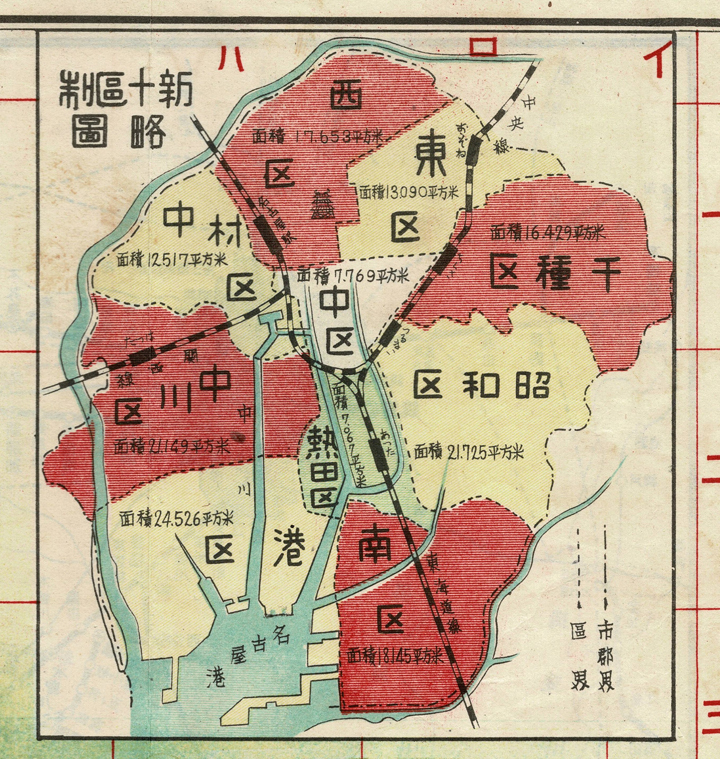

●昭和16年(1941年)6月5日「大名古屋市街全図」(広瀬俊幸)

戦前の名古屋市の市域ですが、区名では北区、瑞穂区の名前がありません。そしてこの域内を市電が縦横に走っていました。

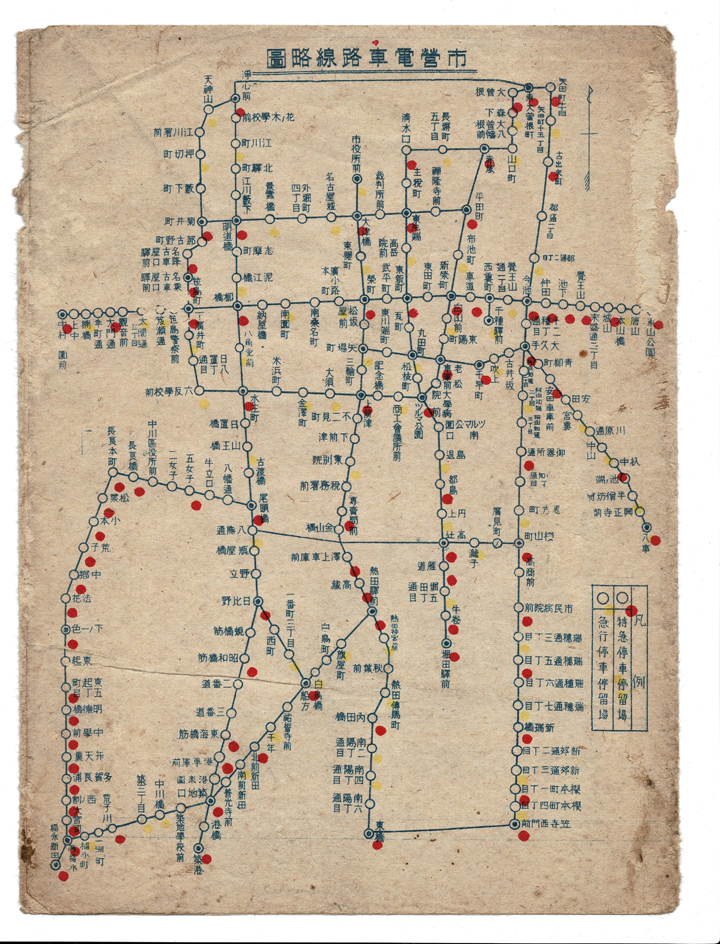

市営電車路線略図。

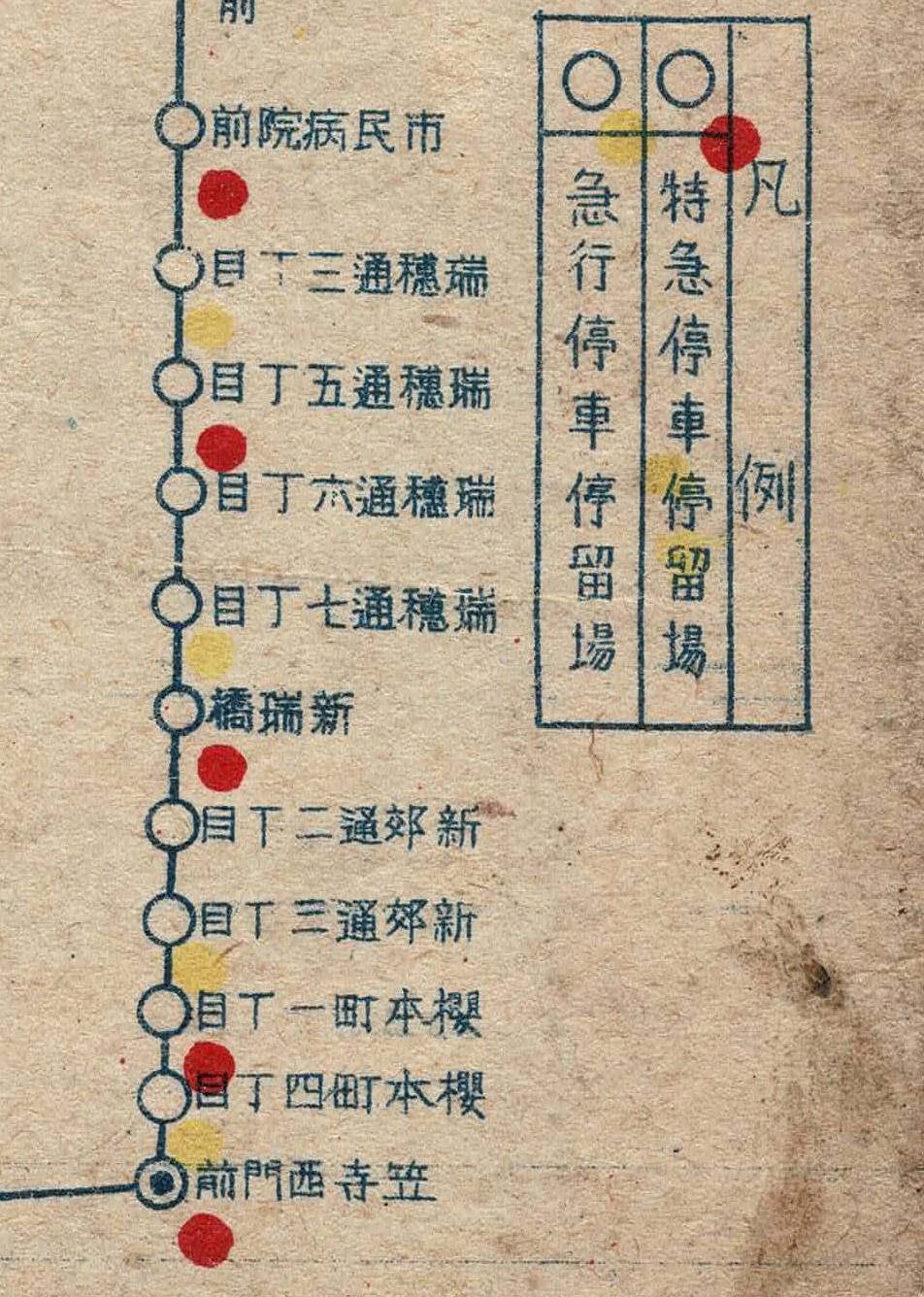

よくよく図を見ると「特急」の表記あり。左側の電停の○と赤丸がずれていて分かり難いですが、新瑞橋以南では、桜本町一丁目、笠寺西門前に停車で、名古屋市全域でみても、感覚としては今の地下鉄駅のある場所というとイメージがつかみやすいでしょうか?

それにしても路面電車の特急運転は私が調べた限りですが、後にも先にも日本では唯一、戦時中の名古屋だけ。節電であったり、限りある車両をやりくりし多くの乗客を運ぶためとか理由はありますが、私のイメージする「特急」とは随分かけ離れており、資料を読んでいて、なるほどそんな理由で特急が誕生することもあるのだと心底驚きました。

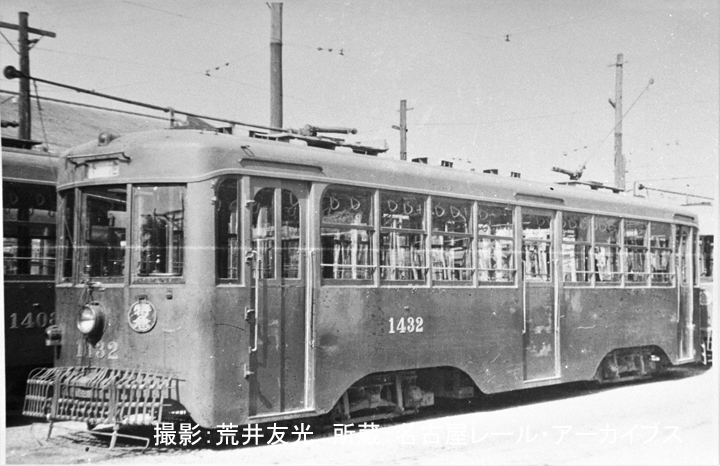

NPO法人名古屋レール・アーカイブスが所蔵する特急電車の写真。

特急電車は昭和18年(1943年)1月17日から始まり、昭和20年(1945年)9月1日をもって廃止されています。なお急行運転はその後も続き、昭和23年(1948年)2月25日をもって廃止されました。

ここからは急行マークを付けた電車達。時間帯で全電車が急行でしたので、このような小型の電車も急行で運転されました。

広島県呉市の市電用で製造されたものの、縁あって名古屋市が購入した電車。900型の形式は「くれ」をもじったとも言われていますが、さて如何に。

大型の2車体連接車。

レトロでんしゃ館(名古屋市 市電・地下鉄保存館)で保存されている名古屋市電3000型。

前照灯の位置が変わっていますが、戦後に移設されています。

ところで私がレトロでんしゃ館に行ったのはもう10年以上前。最近はご無沙汰しております。今年は市営交通100年の節目の年ですので、一度足を運んでみようと思っています。