2つに別れた線路がまた一つになる。線路は続くよどこまでも。

根尾川の流れを眼下に、列車は更に上流を目指します。

今となっては、本巣市の山深く進むこの樽見鉄道って、どうして出来たのだろうとなるのでしょうが、国鉄樽見線(大垣~美濃神海)から第3セクター樽見鉄道に転換した1984(昭和59)年当時は、平成の市町村大合併の前で、1989(平成元)年3月25日の全線開業によって終点となった樽見駅は岐阜県本巣郡根尾村の中心駅でした。その後、根尾村は2004(平成16)年に本巣郡4町村の合併で本巣市となり、現在の行政区分となっています。

終点の一つ手前の駅、水鳥(みどり)駅で下車。

難読駅の一つで間違いない。

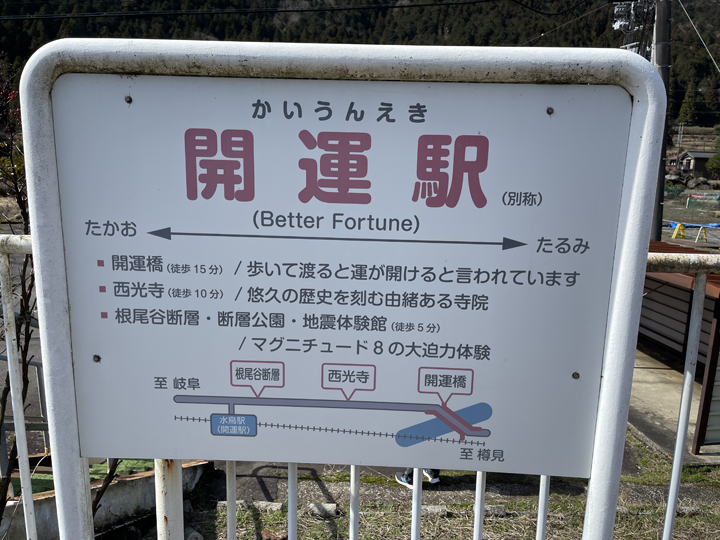

別名開運駅と言うそうですが、「開運」が「Better Fortune」とは知りませんでしたが、「より良い運勢」という一歩控えめというか、「Best」ではないのが好印象。

県道から駅に向かう入口の案内表示。樽見鉄道カラーなのですね。

根尾谷地震断層観察館。今回のメインの目的地。

小規模な施設ですが、地震について学ぶことが出来ます。

そして何よりここの特徴は1891(明治24)年に起きた濃尾地震(マグニチュード8.0)の際に生じた断層が見られること。6メートルも上下にずれているのを見ると、地震のエネルギーに改めて驚かされるというか、それよりもこの現実の前に、いざ発災時にきっとなす術はないであろうと呆然とせざるを得ません。

道路からでも分かる国の史跡名勝天然記念物(文化財種類)>特別天然記念物(種別)根尾谷断層。

看板の左側の崖が断層です。

(解説 文化遺産オンラインから転載)

1891(明治24)年10月28日午前6時38分,岐阜県地方を未曾有の大地震が襲った。内陸の地震としては歴史上最大の規模の濃尾地震である。マグニチュードは8.0,有感の範囲は,北は仙台から南は鹿児島まで及んだ。この地震の震源となったのが,総延長80kmにも及ぶ根尾谷断層である。指定地での断層は,左横ずれ成分をもった正断層で落差は6mに及ぶ。この断層地形は,地震から100年以上を経過した現在でも鮮明にみることができる。

その断層の東側を樽見鉄道は走っています。

私は能登半島地震の被害を見るにつけ、今回ここに立ち寄ることにしたのですが、ここを目的に来たであろう私同様の来館者の方がおられました。

ところで私がここに来たのは初めてのこと。薄墨桜の季節にここ本巣市に来ることがあれば、是非立ち寄ってほしい施設です。

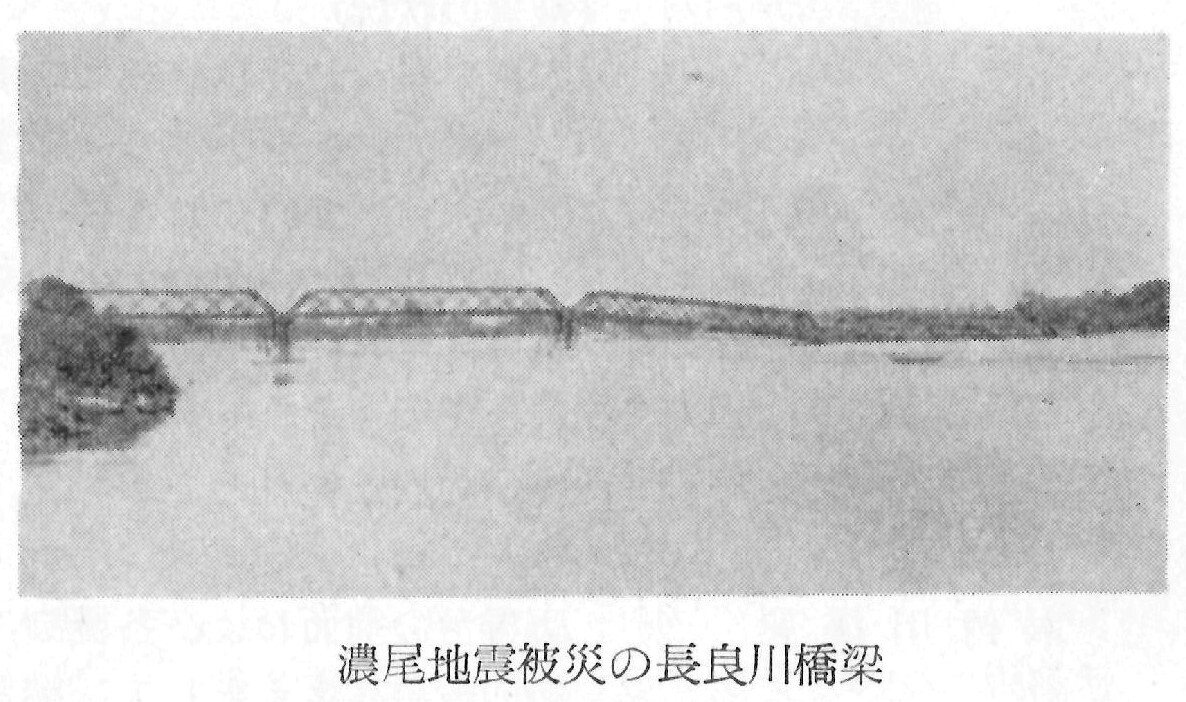

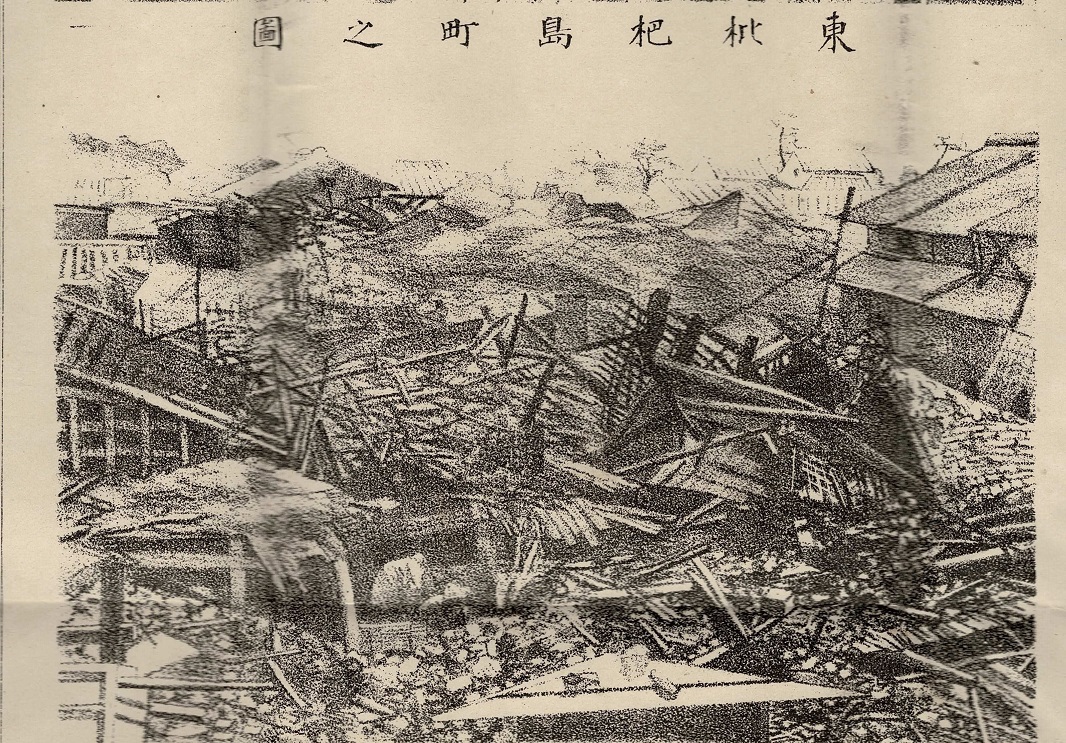

(参考写真)

※日本国有鉄道百年史 第2巻(昭和45年/1970年4月1日 日本国有鉄道) 229ページ

1891(明治24)年発行「地震聚報 全」(新愛知社)から。