この3月2日に「名古屋の鉄道136年史(明治時代7)明治28年、関西(かんせい)鉄道愛知駅開業。」で名古屋駅に到達した2番目の鉄道である関西鉄道について書きましたが、それ以前に鉄道は伊勢神宮のお膝元まで開通していました。

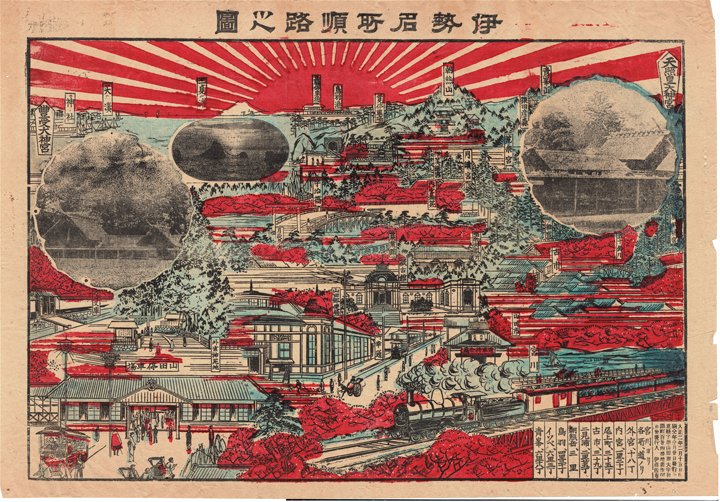

●明治23年(1890年)頃「伊勢参宮名所之図 」

写真が一般的では無かった時代、今でいう観光ガイドブックの様な存在としてこうした錦絵が流通していたようです。

年代の特定ですが、絵の中に乗合馬車と思われる存在が描かれており、一方で明治24年(1891年)に創設された日本で最古の産業博物館である神宮農業館がここに無いことによります。

何れにしても、伊勢神宮への参詣者ですが、極端に多い年は除いても、江戸時代では少ない年で20~25万人、多い年で40万人ほどであったのは間違いないようで、例えば40万人が参詣したとすれば1日あたり1000人を越えることとなり、鉄道を敷設しようと考える人が現れてもおかしくはありません。

ただこの絵図の時代にはまだ鉄道はありません。

(参考)

「江戸時代中期には、抜け参宮を含め年間だいたい数十万人が伊勢参宮を行っていた、とみてよいだろう。」(神崎宣武著「江戸の旅文化」岩波新書 2004年3月19日)

「文政3年(1830)のお陰参り…三月末から九月までに宮川の渡しを通った人数はおよそ486万人…」(金森敦子著「伊勢詣と江戸の旅」文春新書 平成16年4月20日)

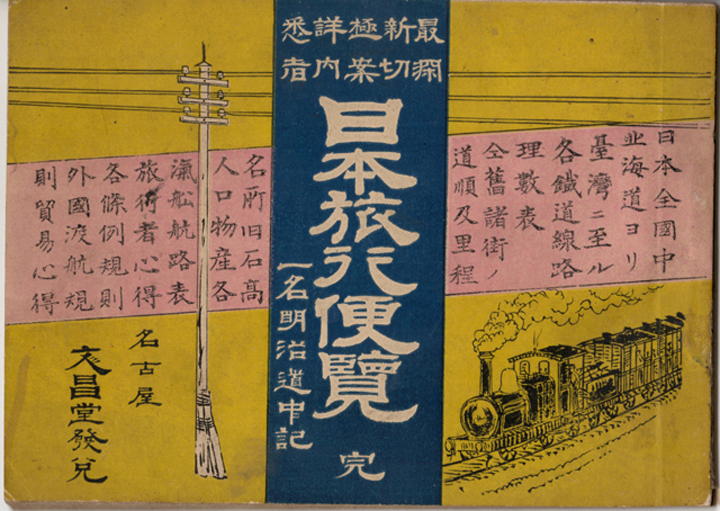

●明治28年(1895年)10月2日「日本旅行便覧」(名古屋 文昌堂)

明治時代中期の観光ガイドブック。但し、もの凄く簡便な内容です。

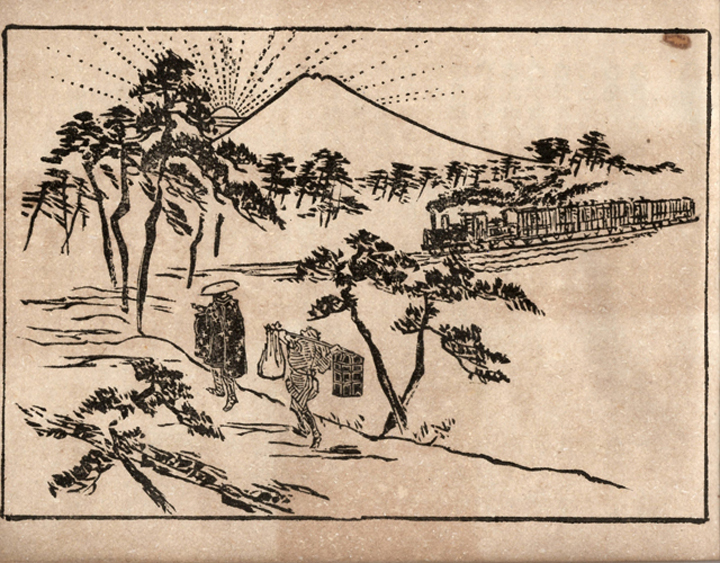

発行時の旅模様。文明開化の陸蒸気と江戸時代の歩き旅が1枚の絵の中にあります。

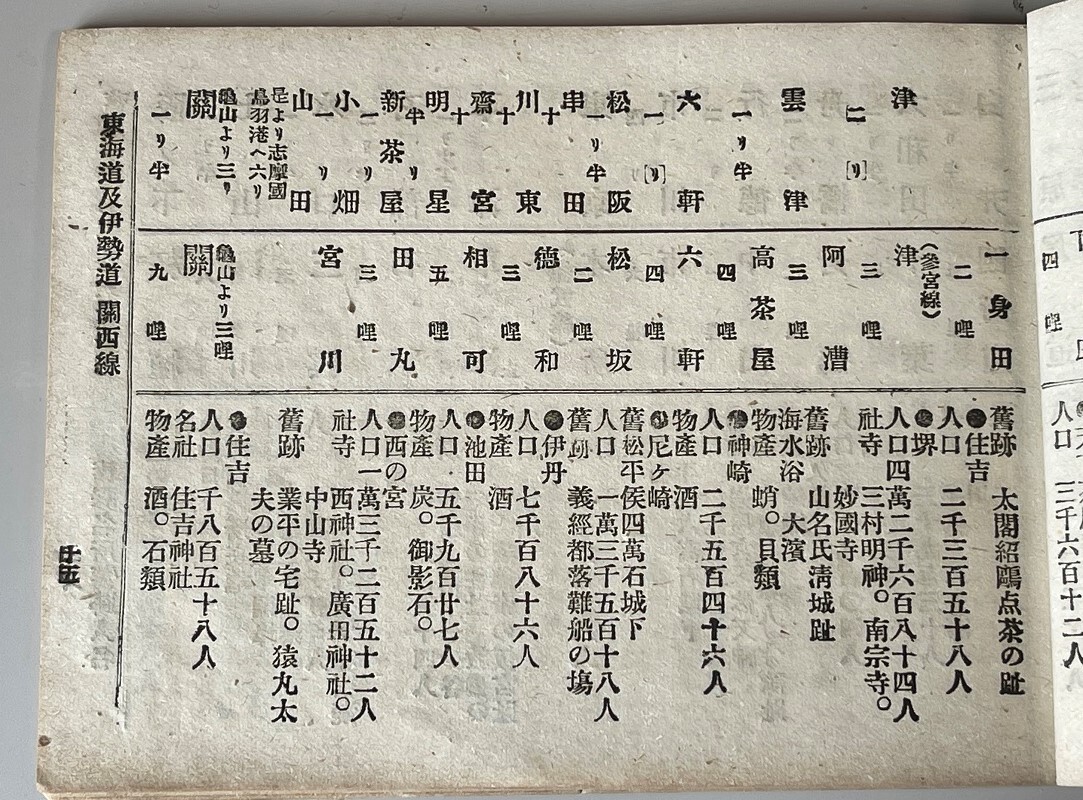

その中に参宮線の項目があり、「津」~「宮川」間の駅名が書かれています。

これはこの本の発刊当時には「山田(現在の「伊勢市」)」まで開通していないことによります。

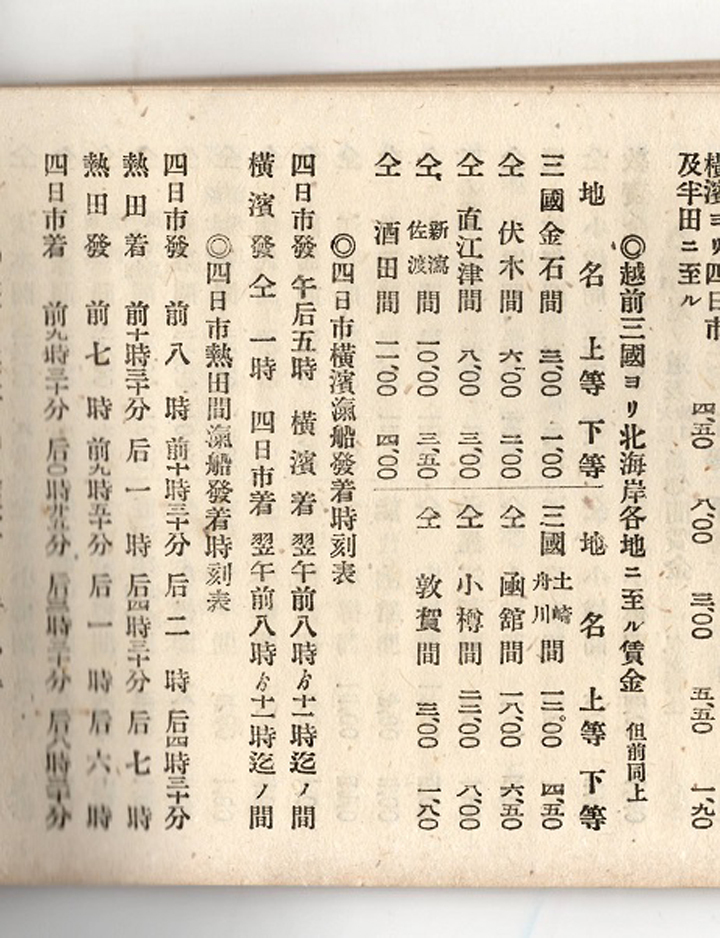

同じ本の中の航路のブロック。「四日市熱田間汽船発着時刻表」が掲載されており、関西鉄道は開通していたものの、それまで主流の交通機関と思われた航路が、この時点ではまだ残っていたようです。

●昭和47年(1972年)10月14日「日本国有鉄道 百年写真史」(日本国有鉄道)

さて今日のお題は(民営の)参宮鉄道。明治26年(1893年)12月31日に津駅~宮川駅間が開業、明治30年(1897年)11月11日に山田駅まで全線開通しました。

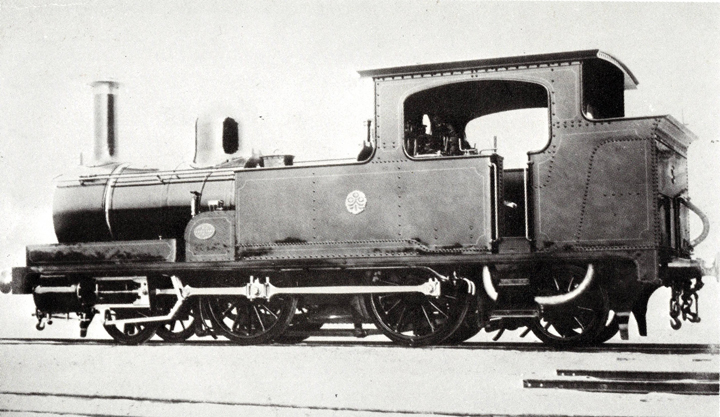

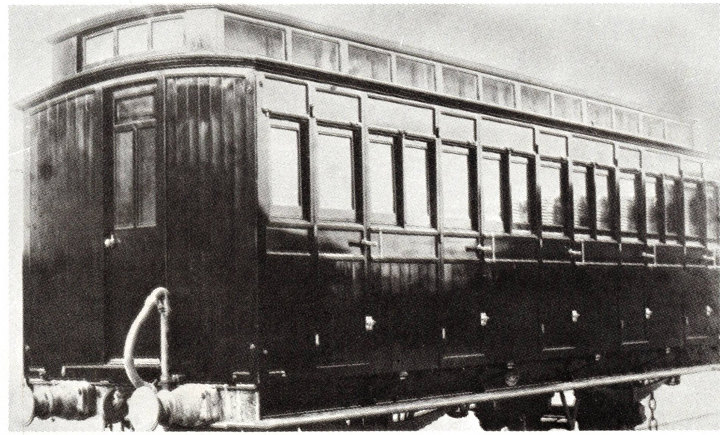

●昭和47年(1972年)10月14日「日本国有鉄道 百年写真史」(日本国有鉄道)

この2枚の写真、機関車と客車は開通当時の車両では無く、機関車は明治36年製、客車は明治35年製ですが、開業当時の面影を伝える貴重な資料だと思います。

ところで何故津駅が起点かと言えば、津駅までは関西鉄道の路線であり、そこに連絡する形で参宮鉄道が建設されたことによります。なお参宮鉄道が宮川駅まで開通させた当時、関西鉄道は名古屋駅までまだ開通しておらず、名古屋まで到達したのは明治28年(1895年)のことでした。一方、津駅までは明治24年(1891年)に開通しており、伊勢神宮に繋がる鉄路が如何に早く整備されてきたかが見てとれます。

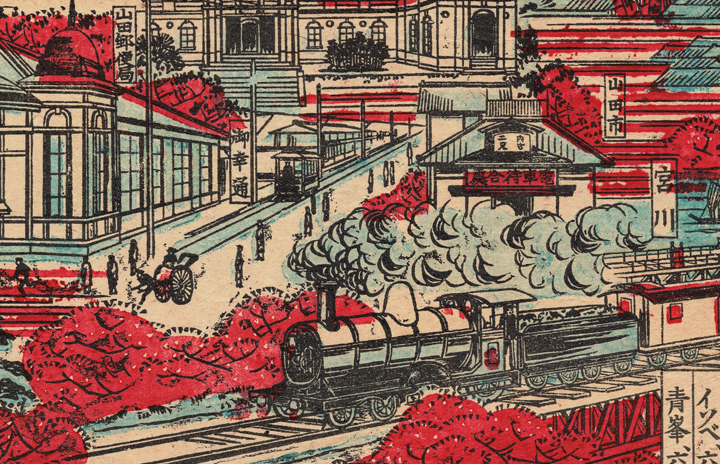

●大正2年(1913年)2月15日「伊勢名所順路之図」(伊藤佐吉)

時代は明治から大正へ。

この図には参宮鉄道、と言いたいところですが、参宮鉄道は明治40年(1907年)に国有化されており、官設鉄道の路線となっています。それはさておき汽車の上には、伊勢電気鉄道(後の三重交通神都線)の姿も見え、伊勢神宮を目指す人々の数の多さを窺い知ることが出来ます。

この後、近鉄がお伊勢さんに到達するのは昭和5年(1930年)のこと。また名古屋駅までレールが繋がるのは昭和13年(1938年)のことでした。