因幡の素兎(いなばのしろうさぎ)神話の像。

元々いなばのしろうさぎは「白ウサギ」と思っていたのですが、古事記では「稻羽之素菟」であることを最近知りました。でも「白」も一般的に通っているようです。

日本酒発祥の地だそうです。

昨年も来ている出雲大社で新しい発見。

昼食は出雲蕎麦。出雲大社の門前町にあるお蕎麦屋さんはどこも行列。

私たちも並んで入りました。

これを以て鉄友君の「サンライズ出雲」の旅は終了。

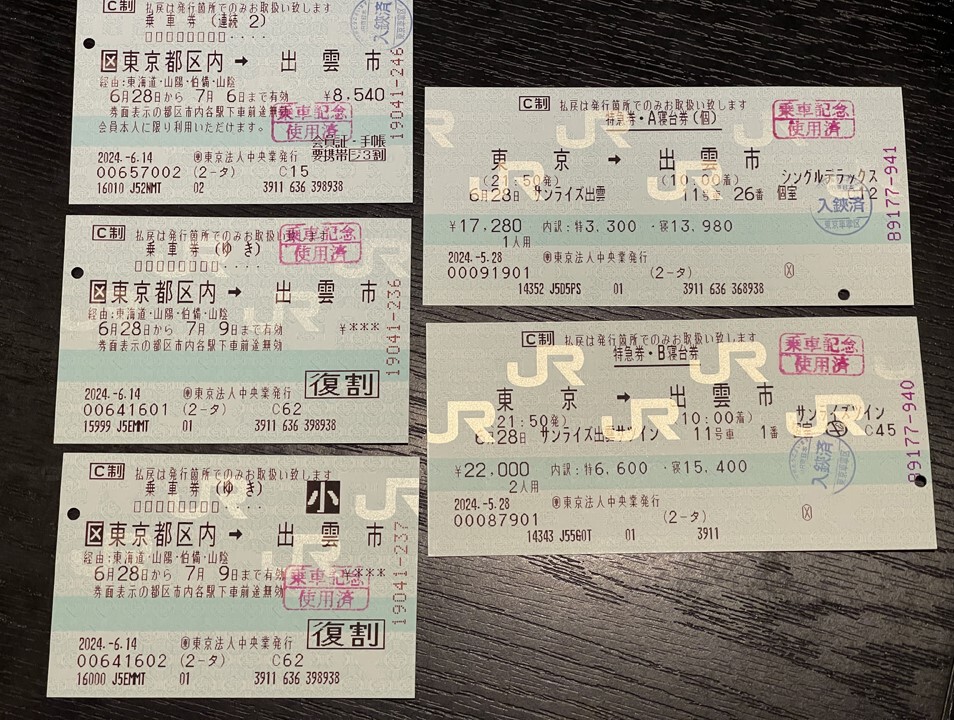

今回の旅の前半の切符を紹介。

まず一番上の私の乗車券ですが、連続乗車券(2)東京都区内→出雲市です。

連続の(1)は名古屋市内→東京都区内で、名古屋市内~東京都区内間が全く重なっているのですが、連続乗車券でこうした買い方(1)A駅→B駅、(2)B駅→(A駅を通り過ぎる)→C駅が出来るのを今回初めて知りました。

ジパング倶楽部の乗車券の買い方の欄には、こうした事例は掲載されておらず、例えば(1)A駅(博多)→B駅(熊本)→C駅(三角)、C駅(三角)→B駅(熊本)→D駅(鹿児島中央)といった様なパターンが原則と思い込んでいました。もっとも今回の私のパターンはまずないそうで、それゆえジパング倶楽部の連続乗車券の事例にないのではとのことでした。

まだまだ知らないことが多いですね。

そして鉄友家族は一般的な往復乗車券。

片道の営業キロが601キロ以上あれば、「ゆき」、「かえり」の運賃がそれぞれ1割引になります。ただ「復割」のきっぷを見るのがいつ以来かが思い出せないほど縁遠かった存在です。

※東京駅~出雲市駅=953.6km

出雲大社前駅に戻ってきました。

静態展示のデハニ50形52号車にまずは乗ります。

デハニ50形は1928(昭和23)年~1929(昭和24)年にかけて4両が製造されており、この電車はその内の1両。

味わいのある車内は美しく保たれています。

昔の電車の運転台は本当にシンプル。もっとも運転するのに訓練が必要なのは、最新の電車よりもこの古豪であるのは間違いなさそうです。

昭和の電車の運転士さんから聞いた話ですが、昭和の時代の電車は、同じ形式であっても、同じ運転感覚が通用することはあまりなく、1両ずつで微妙に「癖」があり、それが分かるのに時間がかかったそうです。

13:20発の電鉄出雲市駅行きに乗ります。

これに乗れば電鉄出雲市駅着は13:45。

そこからが「帰路」となるのですが予約してある特急「やくも22号」は出雲市駅発14:37。待ち時間が少々あります。

それで鉄友に提案してあったのが、このばたでん(一畑電車)の違う電車(路線)に乗って、松江駅から新型車両273系の「やくも」に乗ろうというもの。

出雲大社前駅発13:20

川跡駅着13:33(ここで乗換え)

川跡駅発13:37

松江しんじ湖温泉駅着14:26

(松江しんじ湖温泉駅~JR松江駅間はタクシー移動)

松江駅発15:08 特急「やくも22号」岡山駅行きに乗車

本人はクロスシートの5000系(5010号+5110号)に乗ってご満悦。

このまま電鉄出雲市駅まで乗っていくつもりだと宣言していました。