先日の名鉄カルチャースクール名駅『元近鉄・福原トシヒロの 鉄道ストーリー』に、ゲストスピーカーとして「「名古屋の鉄道の歴史に迫る!」と題したテーマでお話しした件の続き。

今回の講座では、私の手持ち資料、NPO法人名古屋レール・アーカイブスの所蔵資料以外に、

1)名古屋市鶴舞中央図書館所蔵

*明治37年の名古屋の地図

2)愛知県公文書館所蔵

*初代名古屋駅が作られた場所の地籍図(明治17年)

『地籍調査が始まった当初の地籍図は、土地の境界だけではなく、河川等の地形や農作物の種類なども記載された土地利用図的色彩が強く…。』(地籍調査Webサイトから転載)

これがため駅開業以前の地籍図を見れば、どんな場所に駅が作られたかが一目瞭然。

3)愛知県図書館所蔵

*初代名古屋駅が作られた場所の江戸時代の風景画

をパワーポイントで使用し、それらを資料としてコピーで参加者の方に配付しました。

そのため、本日使用報告として、配付資料一部をそれぞれの所蔵者に提出してきました。(使用者の義務となっています)

※写真は愛知県図書館。

ところで今回のテーマ…名古屋の鉄道史そのものは、これまで先人の方の出版などがあるので、私としては初代名古屋駅が作られた「笹島」ってどんな場所だったのだろうと少しひねった内容もテーマの一つに入れており、それにより上記の資料が必要となりました。

この件はまたどこかで紹介する機会があるかと思っていますが、今日皆さんに知って頂ければと思っているのは、借用素材は各施設の使用規定に基づき、きちんと権利処理を行っていると言うこと。

それがあってこそ、堂々と持論を展開することができるのです。

一方、一次資料名とその所蔵者の明記も心がけました。

実はありがちな一次資料(参照資料)名の不記載ですが、信用できる出版物にはそれはちゃんと記載されており、実際私もそれをもとに研究を深めることが出来たと感じています。

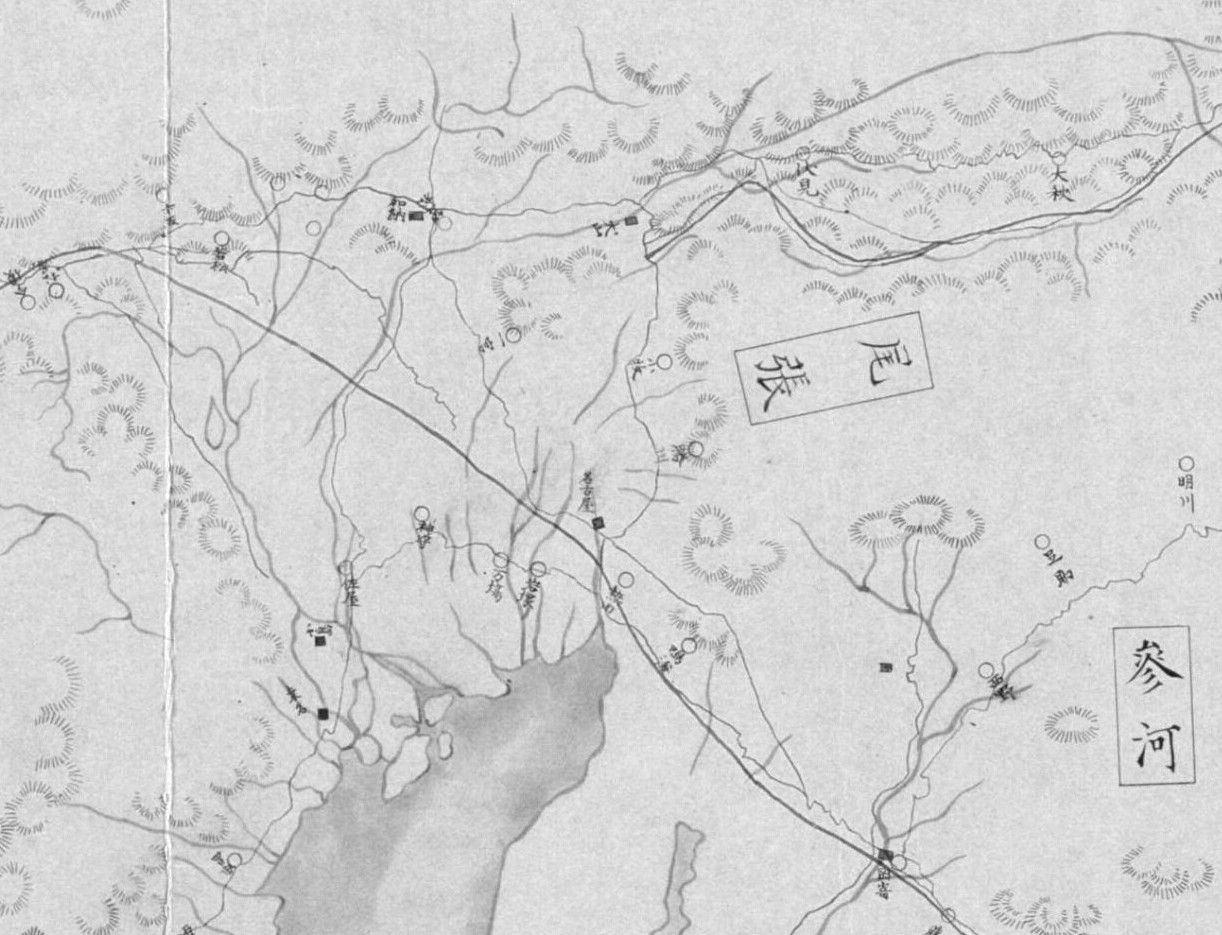

●今回の大疑問…この地図。

「公文附属の図・三号 東京大阪之間東海道並中山道仮定鉄路之図」

(国立公文書館デジタルアーカイブ)

*1年以上前に国立公文書館のウェブサイトで見つけた地図。

「公文附属の図」としながら、肝心の“公文”を見つけられずじまい。よってこの地図の作成時期を特定できず。

NPO法人名古屋レール・アーカイブスのメンバーでもこれは見たことがないとのこと。

要するに東京と京都・大阪を結ぶ幹線鉄道のルート図なのですが…。

東京と京都・大阪を結ぶ鉄道が当初の中山道ルートから東海道ルートに変わっていく変遷を知っている人から見れば、不思議な地図。

1)そもそも西から東へ進む鉄道が、関ヶ原の狭隘区間を抜けたところから真っ直ぐ名古屋に向かっている…。

2)中山道沿いに東から西進するルートが犬山で切れ、そこから西に向かっていない。

歴史の沼にはまっている。