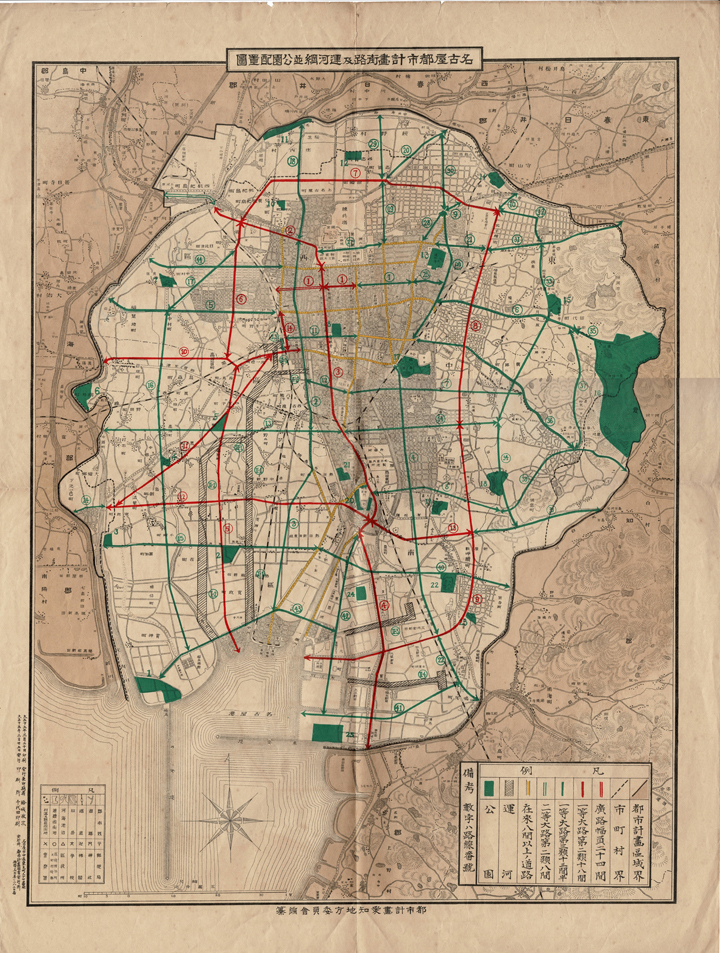

●大正15年(1926年) 3月25日「名古屋都市計画街路及運河網並公園配置図」(都市計画図書発行所)

大正15年に発行された名古屋市の都市計画図。名古屋市の地図を見慣れた人ですと赤色や緑色の線が、今の幹線道路だ!と思ってもらえるはず。

例えば、赤色の1番の道路は、現在の桜通。「広路幅員二十四間」と「一等大路第二類十八間」とありますから、それぞれ約44メートルと約33メートル。33メートルの幅員は、調べたところざっくり片側2車線の道路(歩道と中央分離帯含む)で、当時としては相当な幅であったと思われます。

また緑色の11番は、今の若宮大通(100メーター道路)の位置と一致します。

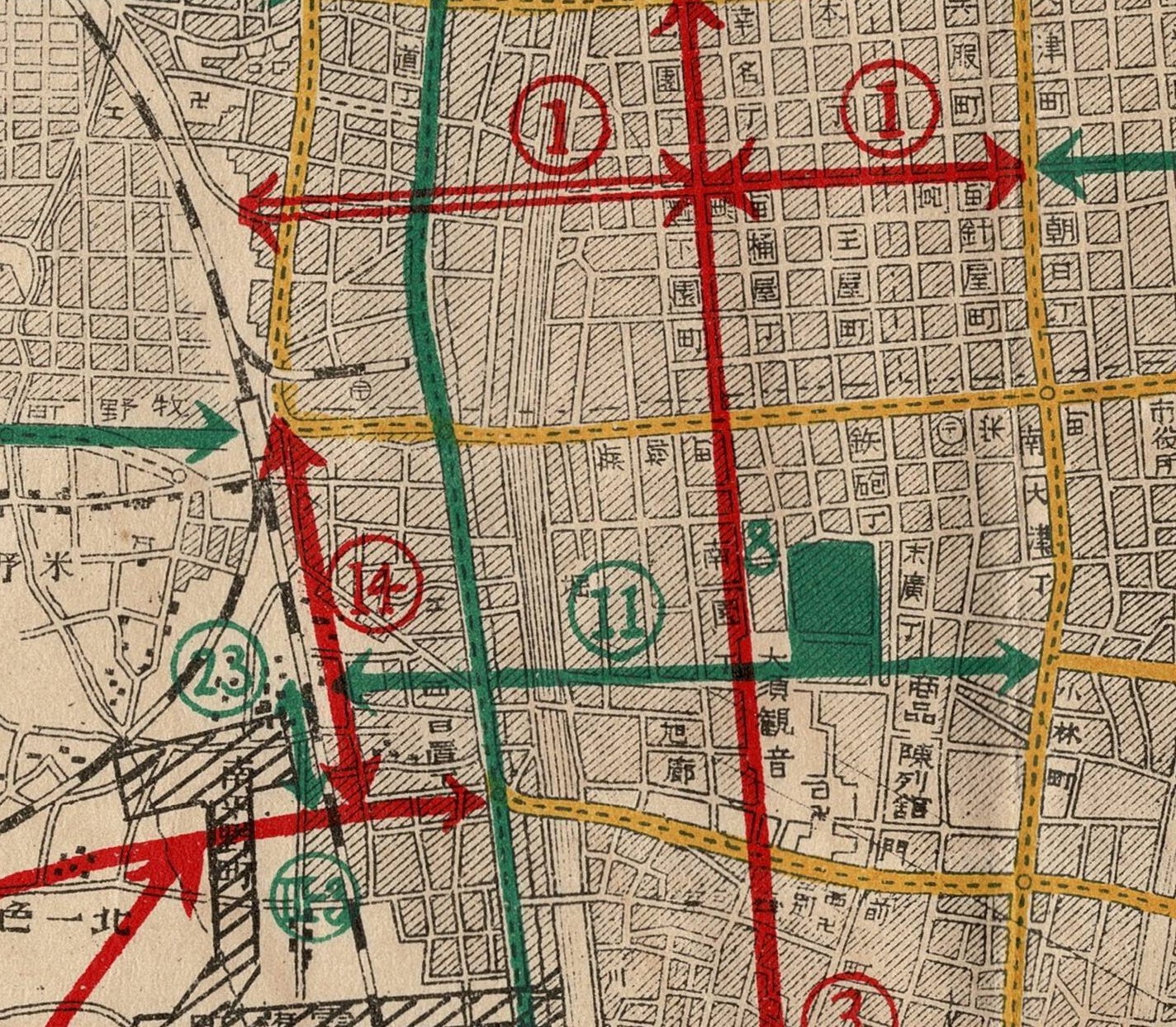

ところでこの計画図で、色は地味ながら大きな場所を取っている斜線があります。これは運河の計画がある場所。名古屋港から真っ直ぐ北上し、白い矢印の場所に向かっているのはその後着工~開通し、今もある「中川運河」。参考までに赤い矢印は当時の名古屋駅で、鉄道の要衝に向かって運河が建設されたことが分かります。

なおその左側(西側)にある「荒子川運河」は結局着工しないまま、計画は廃止されました。

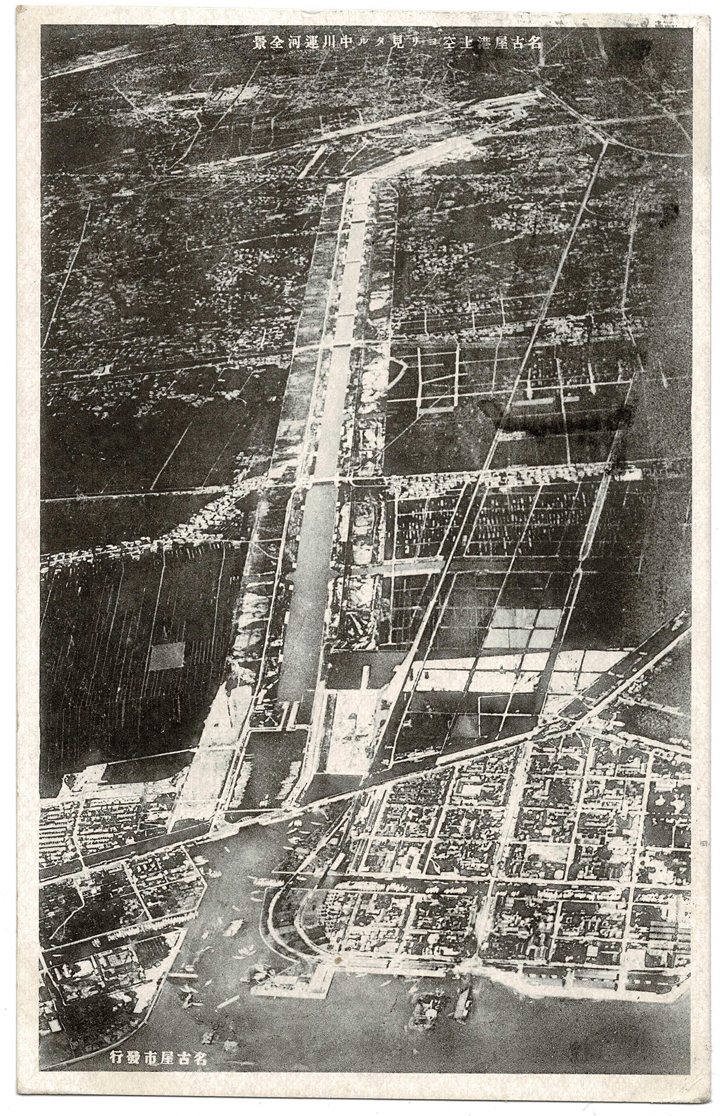

名古屋市が発行した中川運河の航空写真。最初に地図を見たとき、その横幅は実物以上に誇張しているのではないかと思ったのですが、航空写真で見れば圧倒的な存在感で、決して大袈裟なものでは無かったと驚かされます。

(中川運河の歴史)

大正15年(1926年)工事着手

昭和 5年(1930年) 幹線及び北支線の供用開始

昭和 7年(1932年)松重閘門完成、東支線供用開始(全線開通)

※名古屋市のウェブサイトを参照

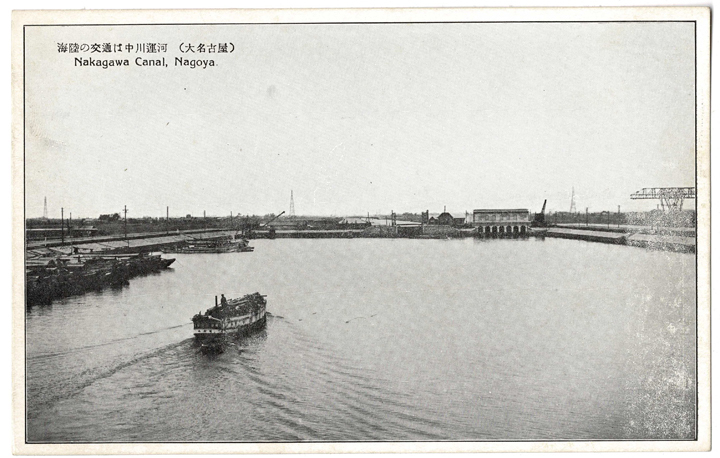

中川運河建設の目的は、名古屋港と名古屋の都心を結ぶ水運の軸。

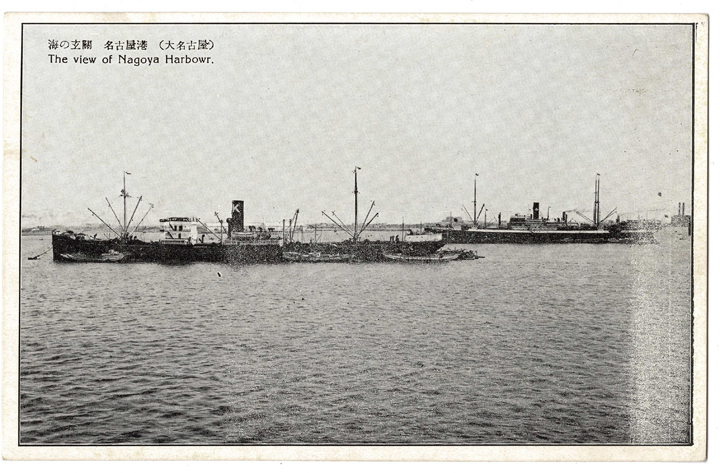

運河には大型の船は入ることが出来ません。そこでこのような小型の艀(はしけ)に貨物を積み替え、運河を通行していました。

●絵はがき提供…高橋敬子氏

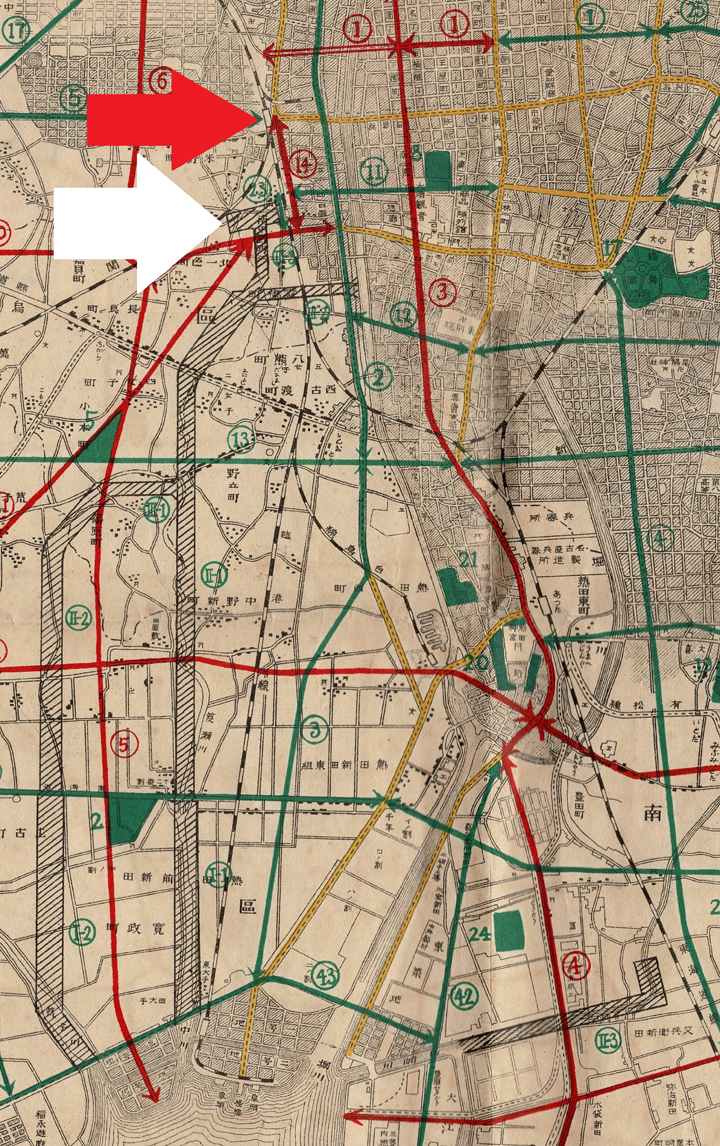

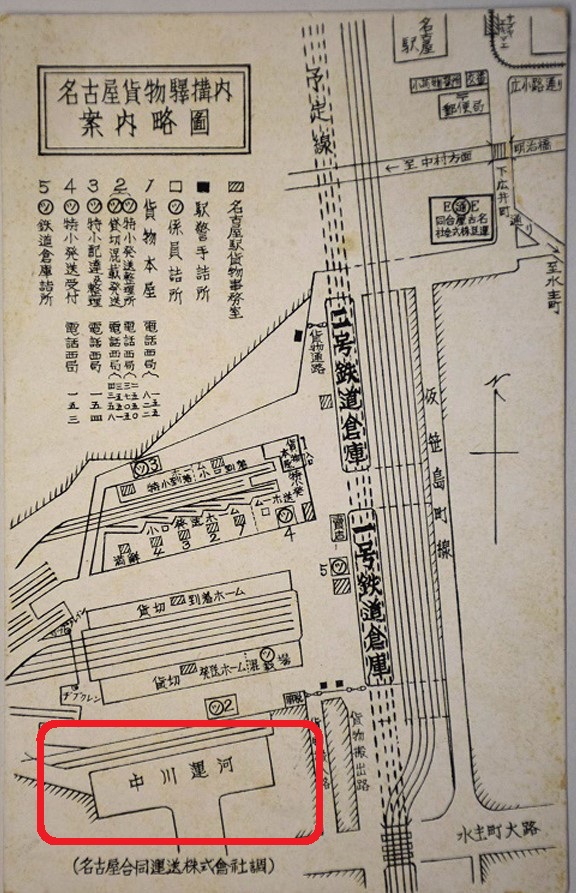

2枚目の画像(地図)の緑色の23番の場所はその後、名古屋駅の貨物を扱う名古屋駅貨物取扱所、この絵はがきでは「名古屋貨物駅」となった場所。

後に名古屋駅から独立した貨物専用の駅である「笹島駅」となり、そして笹島駅廃止後は、「ささしまライブ」として中京テレビや愛知大学を始め、様々な施設がある場所です。

ところでこの絵はがきの注目点は構内図の一番下に「中川運河」があること。

ここまで来ると何となく分かってもらえるかと思いますが、中川運河がほぼ完成したのは昭和5年。「名古屋貨物駅」が供用を開始したのが昭和4年で、翌昭和5年に赤線の枠内の水陸連絡設備が稼働を始めます。つまり「名古屋貨物駅」と「中川運河」は一体で建設されており、水陸の貨物の中継地として、名古屋の経済、産業を支えたのです。