大正時代の名古屋市内の鉄道網は「網」となっていたのでしょうか?

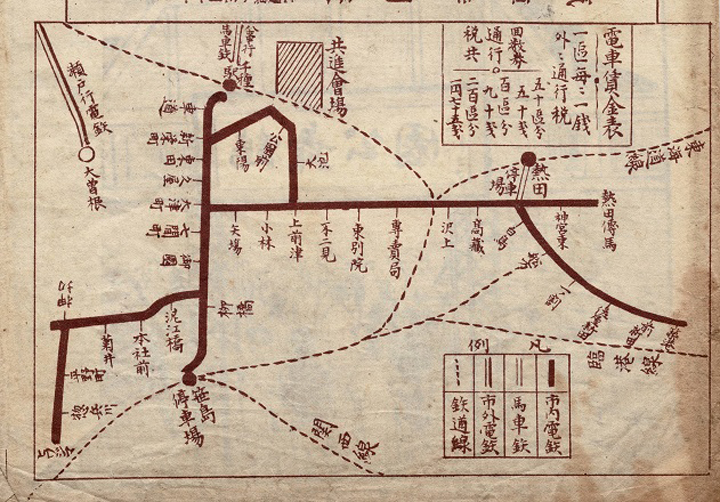

●明治43年(1910年)3月23日「第10回府県連合共進会全図」(富成櫂七/名古屋用達合資会社)

4月5日にアップしたこの路線図には、名古屋電気鉄道以外では左上に大曽根駅からの瀬戸行電鉄(明治43年時点での社名は瀬戸電気鉄道、現在の名鉄瀬戸線)があります。しかし、当時の大曽根駅界隈は六郷村の時代で、名古屋市となるのは大正10年(1921年)のこと。よって名古屋市内の公共交通機関は「市内電鉄」だけでした。

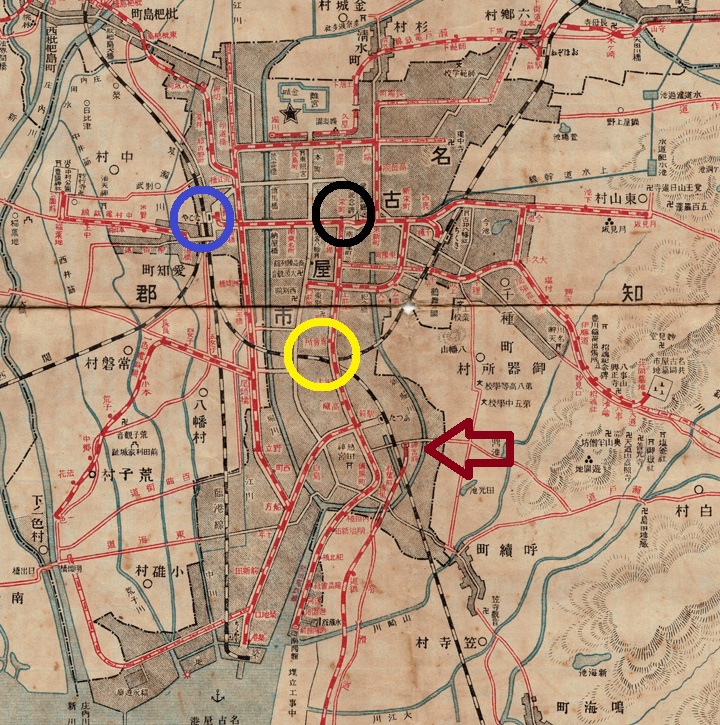

●大正4年(1915年)1月1日「名古屋附近交通地図」(扶桑新聞)

前の地図から5年後の名古屋周辺の地図。

*青色の〇…名古屋駅

*黒色の〇…現在の栄交差点

*黄色の〇…現在の金山駅界隈

*茶色の矢印…名鉄神宮前駅

黒い線で縁取られているのが当時の名古屋市。市域は相変わらず狭いものの“市外電鉄”も含め、鉄道路線が一気に増えています。都市が整備されるにつれ、都市交通も充実していった過程が見て取れ、新旧地図を比較しながら見る醍醐味、正にここにありですね。

(新しく開業した鉄道)

1)中村電氣軌道(中村線)

2)尾張電気軌道(八事線)

3)下之一色電車軌道(下之一色線)

4)熱田電氣軌道(東築地線)

いずれも後に名古屋市電の一部となる路線で、括弧の中が市電となった時の路線名です。

当時の尾張電気軌道の路線で注目なのは「八事」から先の「共同墓地」まで線路があること。霊柩車ならぬ霊柩電車も走っていたことで知られています。

またこの地図で天道から先にも路線が延長するように見えますが、これは今の豊田市方面へ延長する計画があったからですが、実際には着工するまでにも至りませんでした。

大正4年(1915年)から製造の168形。大正時代の名古屋の街は、街並みも電車も近代的になってきた気がします。