『宇都宮市トップページ> 宇都宮ブランド 観光・シティプロモーション> 宇都宮の実力 > 宇都宮ってこんなまち > 大谷石のまち』から以下、転載。

大谷石は、今からおよそ2,000万年前の火山噴出により堆積した凝灰岩で、宇都宮の北西・大谷地区周辺で産出されることから、通称、大谷石といわれています。

現在でも大谷石は採掘されており、その大部分は地下数十メートルの場所から掘り出されています。

塀や蔵などに使われることで広く知られていますが、軟らかく温かみのある独特の質感を生かし、薄く切断して内・外装として利用するほか、大谷石が持つさまざまな特長を生かして、加工品や土壌改良剤などとしても活用され、多くの人たちに親しまれています。

さまざまな表情があらゆる空間に溶け込み、皆さんの暮らしを豊かに演出する大谷石の魅力に、ぜひ、触れてみてください。

JR宇都宮駅から徒歩5分ほどの旧篠原家住宅。国指定重要文化財。

1895(明治28)年に建てられた店舗と住居部分を一体化した蔵造りの建物です。

建物の外壁には大谷石が使われており、独特の景観を醸し出しています。

その前に、家の周囲には大谷石の石塀が巡らされ、

土蔵ならぬ、石造りの蔵(以下、石蔵)も特徴的です。

その石蔵ですが、宇都宮界隈では珍しいものではなく、至る所で見られました。

昨日紹介した立岩駅近くにある立岩神社。

石鳥居そのものは珍しいものではないものの、その鳥居は大谷石で出来ています。

そして特徴的なのがこの社殿。一般的には木造なのですが、ここは石造り。

擁壁も大谷石。

公園のベンチも大谷石。

この階段も大谷石。

新しいところではライトラインの電停。ここは飛山城跡(とびやまじょうあと)電停で、ここのベンチに注目。大谷石が使われています。

今回、全ての電停で大谷石のベンチがあるかまでは確認できませんでしたが、そこかしこで見かけました。

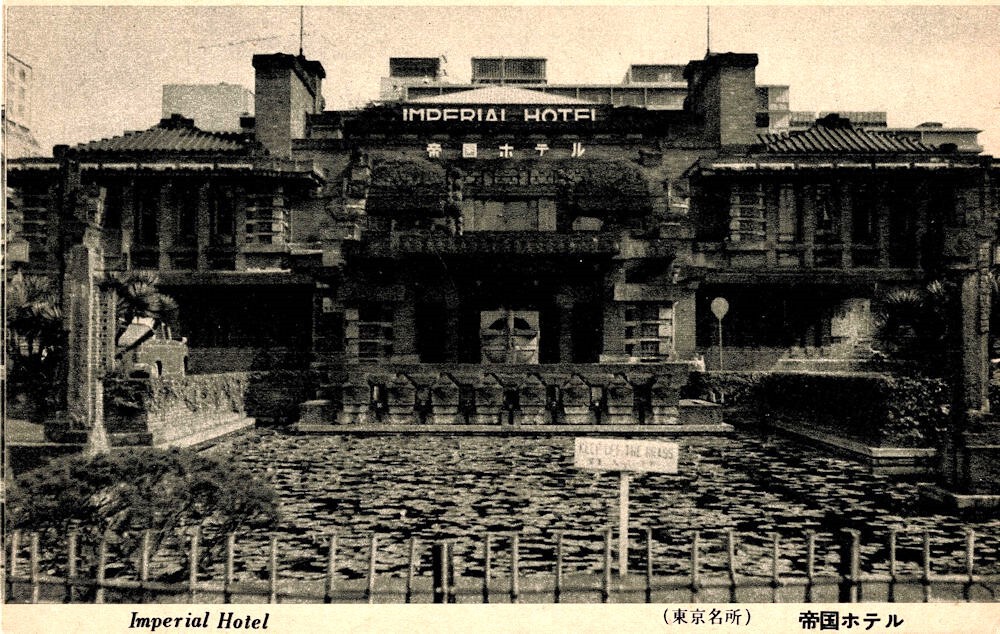

私にとっての大谷石は、明治村にある「帝国ホテル中央玄関」。

明治村の公式サイトの解説には「内外とも大谷石とスクラッチレンガが多用され…」とあり、恥ずかしながら、私はそこで大谷石という存在を知ったのです。

そしてこの帝国ホテルでも使われた大谷石は、1923(大正12)年9月1日に発生した関東大震災をきっかけに全国区となります。

それは関東大震災で、多くのビルが倒壊する中、その日が落成披露だった帝国ホテルはほぼ無傷で残り、大谷石の堅牢さが認識され、それにより復興に使用する建材として引っ張りだことなったのです。

参考までに昭和30年代撮影と思われる帝国ホテルの絵はがき。

大正12年の建物であるとの記載があります。

(余談)またこの写真の撮影年の推定ですが、切手を貼る場所に1958(昭和33)年竣工の東京タワーがあることによります。

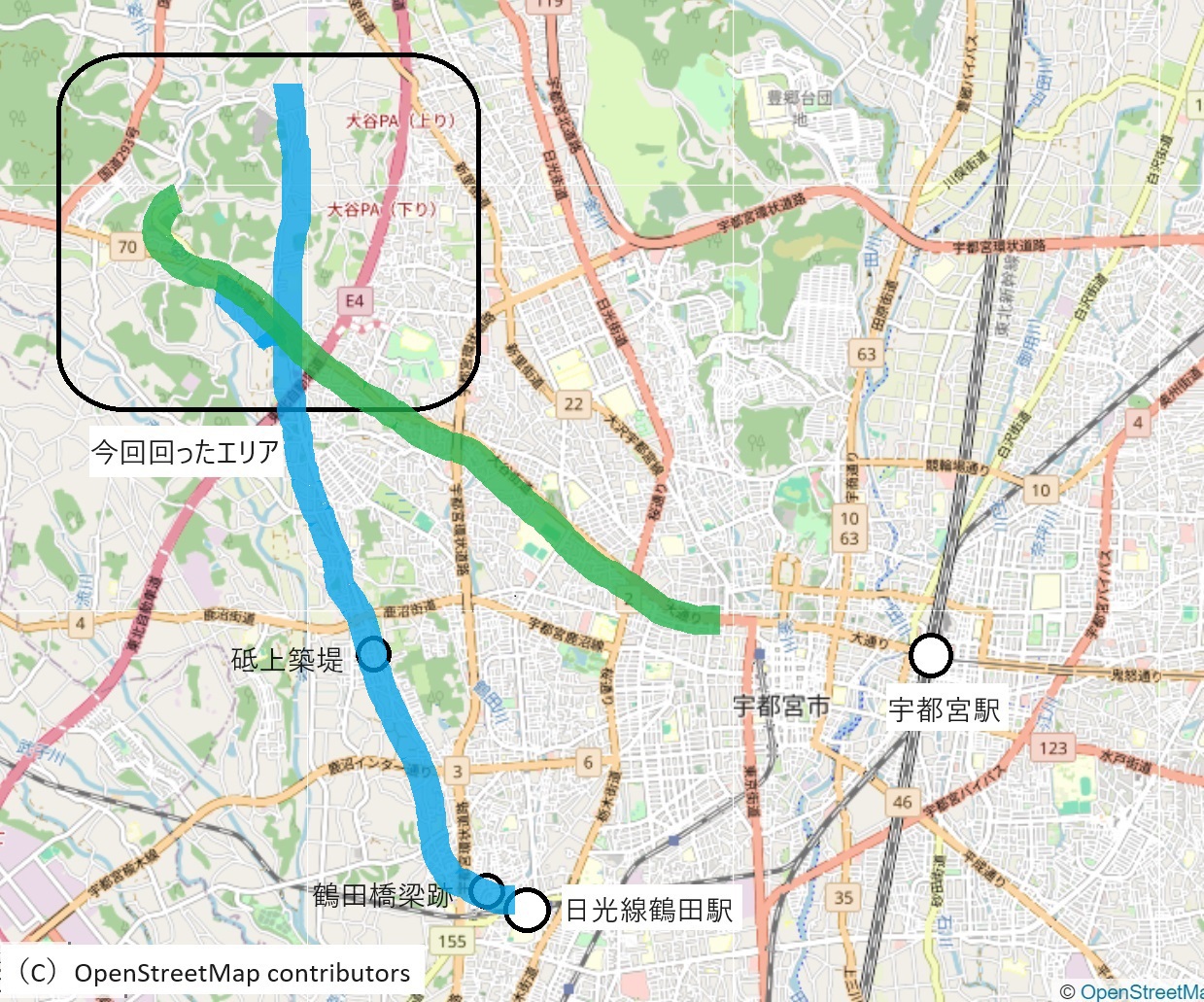

地図を再掲。

大谷石を採掘していた場所から、それを運び出す手段、それが人車軌道と軽便鉄道でした。

人車軌道は宇都宮市内へ。

軽便鉄道は、国鉄(当時)日光線鶴田駅へと向かいました。

●人車軌道は1987(明治30)年から順次開業。(宇都宮軌道運輸~宇都宮石材軌道)

●軽便鉄道は1915(大正4)年から順次開業。(宇都宮石材軌道)

●1931(昭和6)年、東武鉄道が宇都宮石材軌道を合併。

●1952(昭和27)年、人車軌道(大谷軌道線)廃止。

●1964(昭和39)年、軽便鉄道(大谷軽便線)廃止。

※上記の廃止時期は最終的に残った路線の廃止で、それまでに漸次廃止された区間があります。