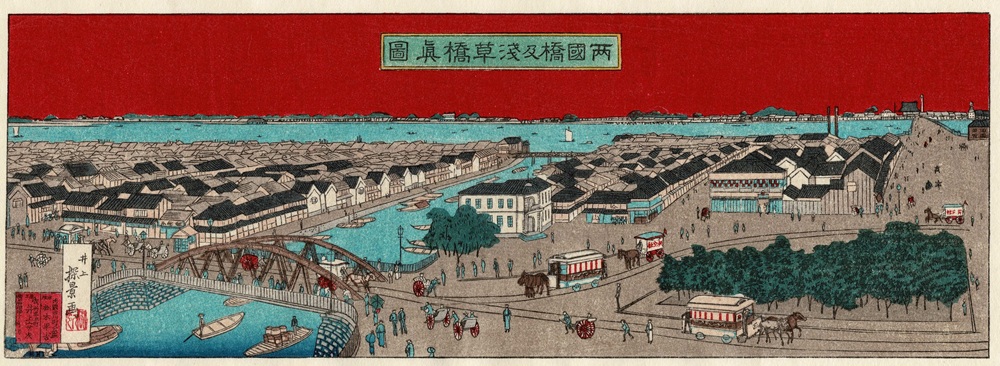

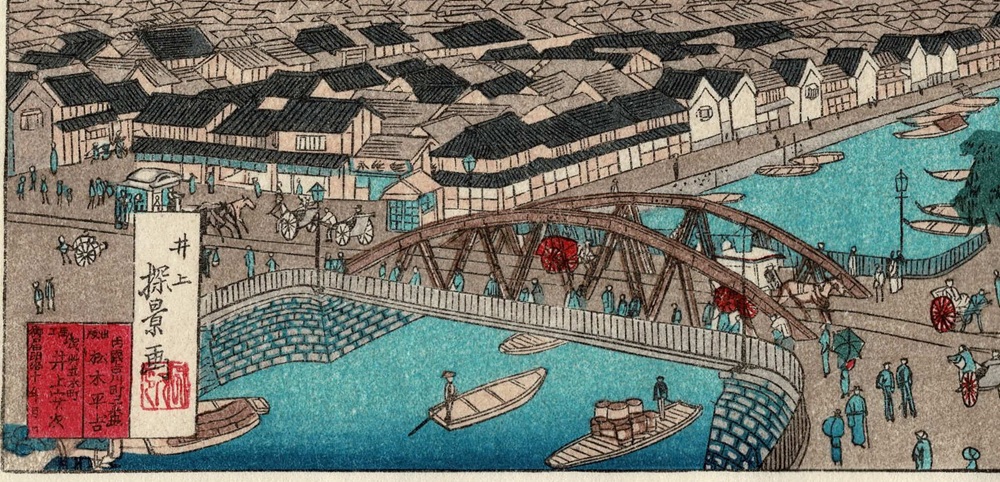

「両国橋及浅草橋真図」

浮世絵全体の画像。紙全体に絵があるわけでは無く、半分ほどの面積となっています。理由は不明。

タイトルが「両国橋及浅草橋真図」であるように、東京の風景を描いたものです。

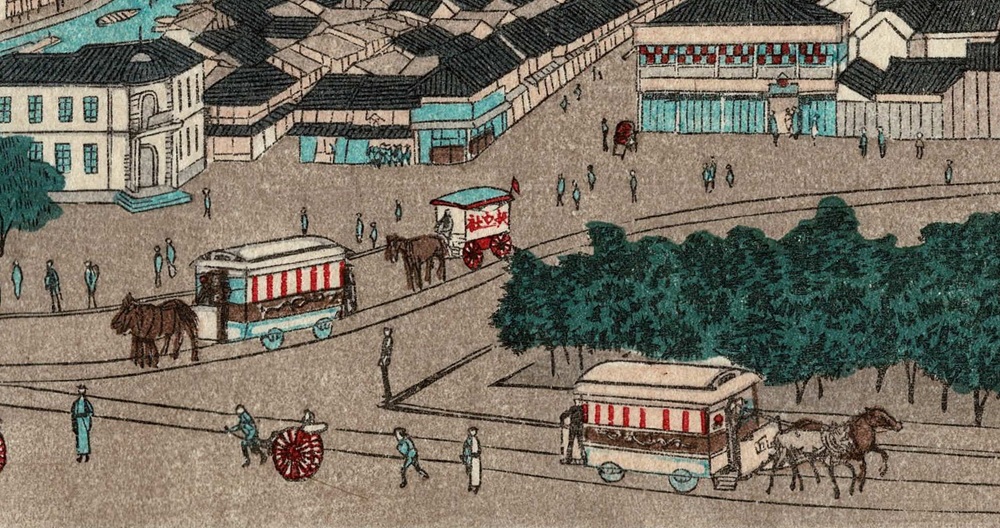

そしてこの絵には日本で初の市街地を走る公共交通としての鉄道「東京馬車鉄道」が描かれています。

(国立公文書館ウェブサイト『変貌江戸から帝都そして首都へ』Ⅱ江戸から東京へ 25. 馬車鉄道の設置を認可)

25. 馬車鉄道の設置を認可

明治13年(1880)11月、東京馬車鉄道会社による馬車鉄道路線設置が認可され、明治15年(1882)6月に新橋~日本橋間で営業を開始しました。

(中略)馬車が2本のレールの上を走る馬車鉄道の開設は「百般進歩の今日もっとも勧奨すべき挙行」であるだけでなく、街路上を縦横無尽に走行する乗合馬車よりも安全や道路管理等の観点から見て優れている、としています。

●1882(明治15)年)

6月25日 : 東京馬車鉄道、新橋 - 日本橋間(約2.5キロ)開業。

10月25日 : 浅草橋が落成。全線開通。

(公益財団法人特別区協議会ウェブサイト 東京馬車鉄道の開業)

一区間2銭と比較的安く、 ほぼ定時で運行した馬車鉄道は人気を博し、最盛期には馬2,000頭、車両300台で運行されていました。

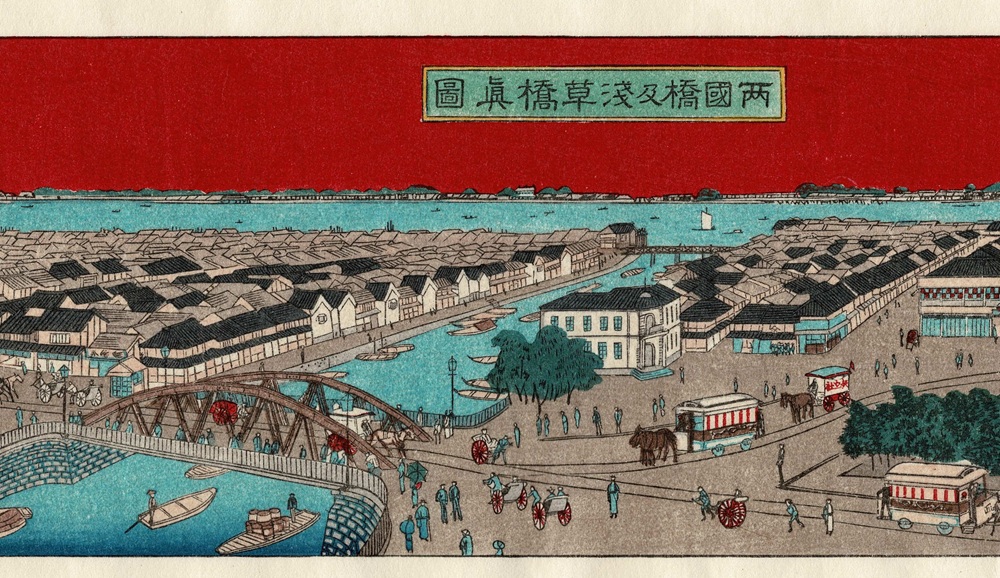

ところでこの浮世絵のタイトルにある両国橋、浅草橋ですが、奥の左右に流れる本流ともいえる川が隅田川。

そこから左下に分かれる川が神田川。鉄道馬車が渡るのは浅草橋。

では両国橋はと言えば、一番最初の画像の右上の隅田川にかかる橋です。

ところでこの浮世絵の作画者名は「井上探景」。

また左下には「井上安次」とあります。

この「井上安次」は昨日更新した「東京真画名所図解 髙縄鉄道 」の作者井上安治。

昨日の解説に「本名は安次郎。作品によっては安次、安二、安二郎、安はると署名し、探景とも号した。」と記されています。

なお作画の時期ですが、1882(明治15)年の年末かと推察しています。

(錦絵と浮世絵)

一般的に

「錦絵」=多色で刷られた精巧な木版画。錦絵は浮世絵の手法のひとつ。

「浮世絵」=日本の江戸時代初期に成立した、絵画のジャンルのひとつ。名所絵、美人画、役者絵などなど色々。木版画に限定したものではなく、肉筆画もある。

今回のこの連載では、本来は錦絵とするのが望ましいかも知れませんが、一般的に知られている「浮世絵」という言葉で統一しています。