名古屋駅が開業したのは明治19年(1886年)5月1日ですが、その少し前の明治19年(1886年)3月1日、今の武豊駅~熱田駅間が開業したのが、愛知県の鉄道の始まりでした。

その後、名古屋駅まで線路が伸び、現在の東海道本線の新橋駅~神戸駅間が全通したのは明治22年(1889年)7月1日でした。

●国立公文書館デジタルアーカイブ「鉄道布設工事拡張ノ件並同件ニ付外務大臣意見書ノ件 」から抜粋。

少し見難いですが、雰囲気と言うことで。

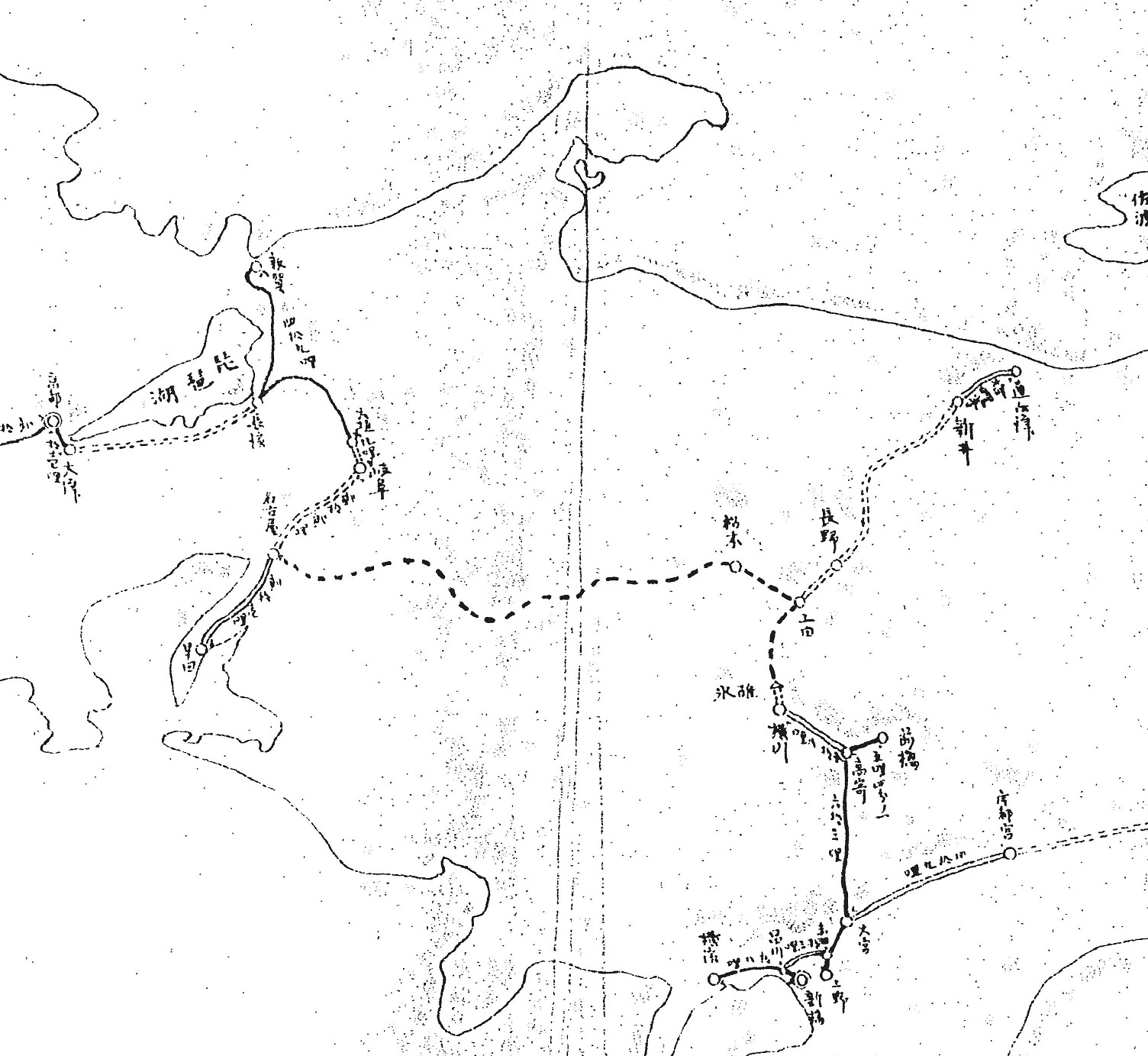

元々東京と京都・大阪・神戸を結ぶ幹線は、中山道に沿って建設される予定でした。ざっと言うと東京~高崎~上田~松本~名古屋~岐阜~大津・・・のルート。明治16年(1883年)の正式決定でその時の地図がこれです。

その内、名古屋以西は既にルートが確定しており、予定線の1本の点線ではなく実線もしくは2本の点線で表現されています。

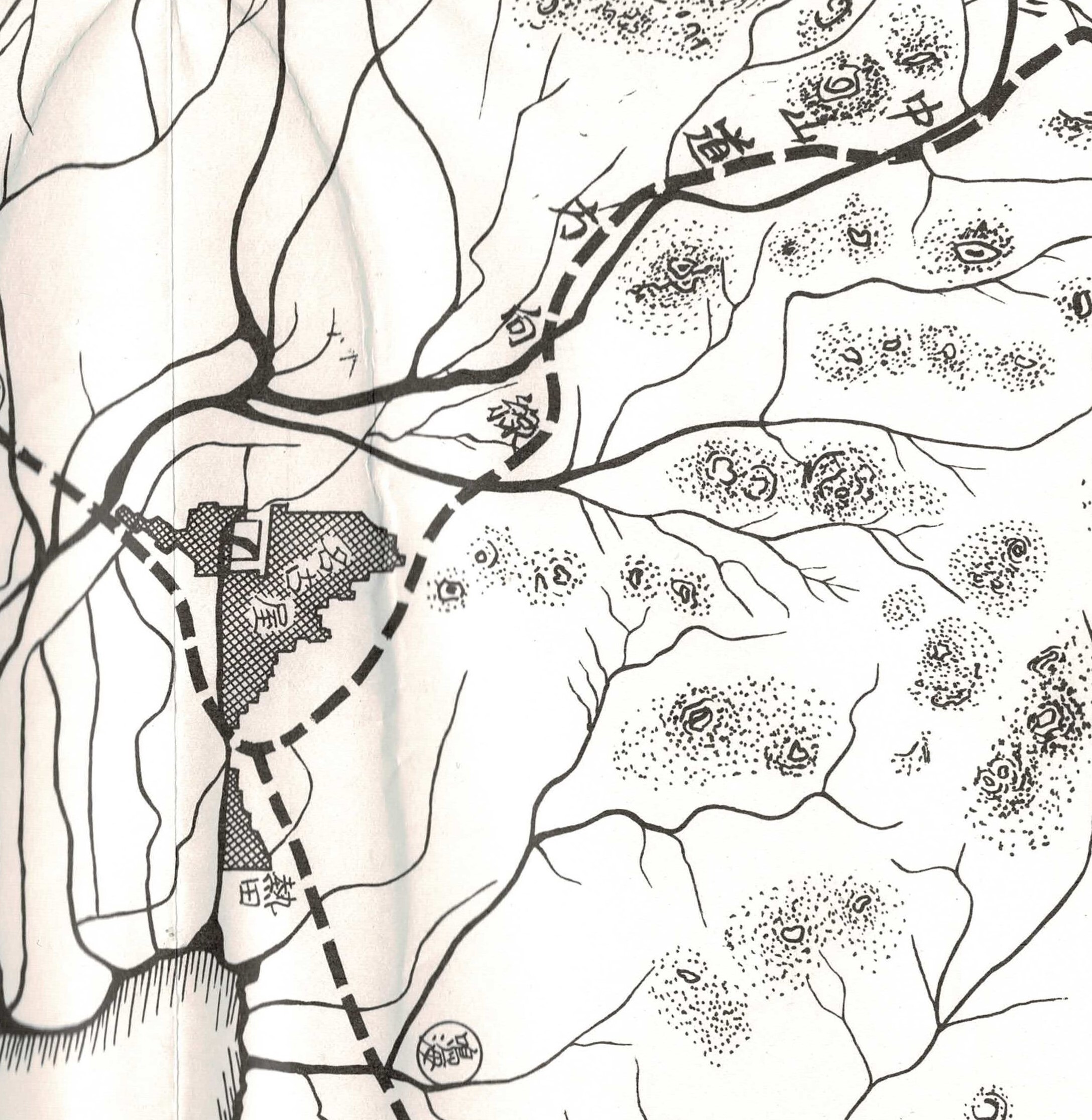

●昭和54年12月「工部省記録鉄道之部 第9冊」(日本国有鉄道)から近国見取図。

まず工部省の説明から。工部省は明治政府の官庁の1つで、近代国家のための社会基盤整備と殖産興業を担当し、明治10年(1877年)から明治18年(1885年)までは鉄道に関する業務も担当(名称は「鉄道局」)していました。そしてこの資料である「工部省記録鉄道之部」は、工部省鉄道局における鉄道に関する各種公文書類を纏めたものです。

なおこの近国見取図が作図されたのは先の図と同時期と思われます。

※参考;国土交通省/鉄道主要年表(2012年11月1日)、日本鉄史(2012年11月1日)

「中山道方向線」の文字が確認され、これが中山道鉄道が敷かれる予定のルートだったのでしょう。

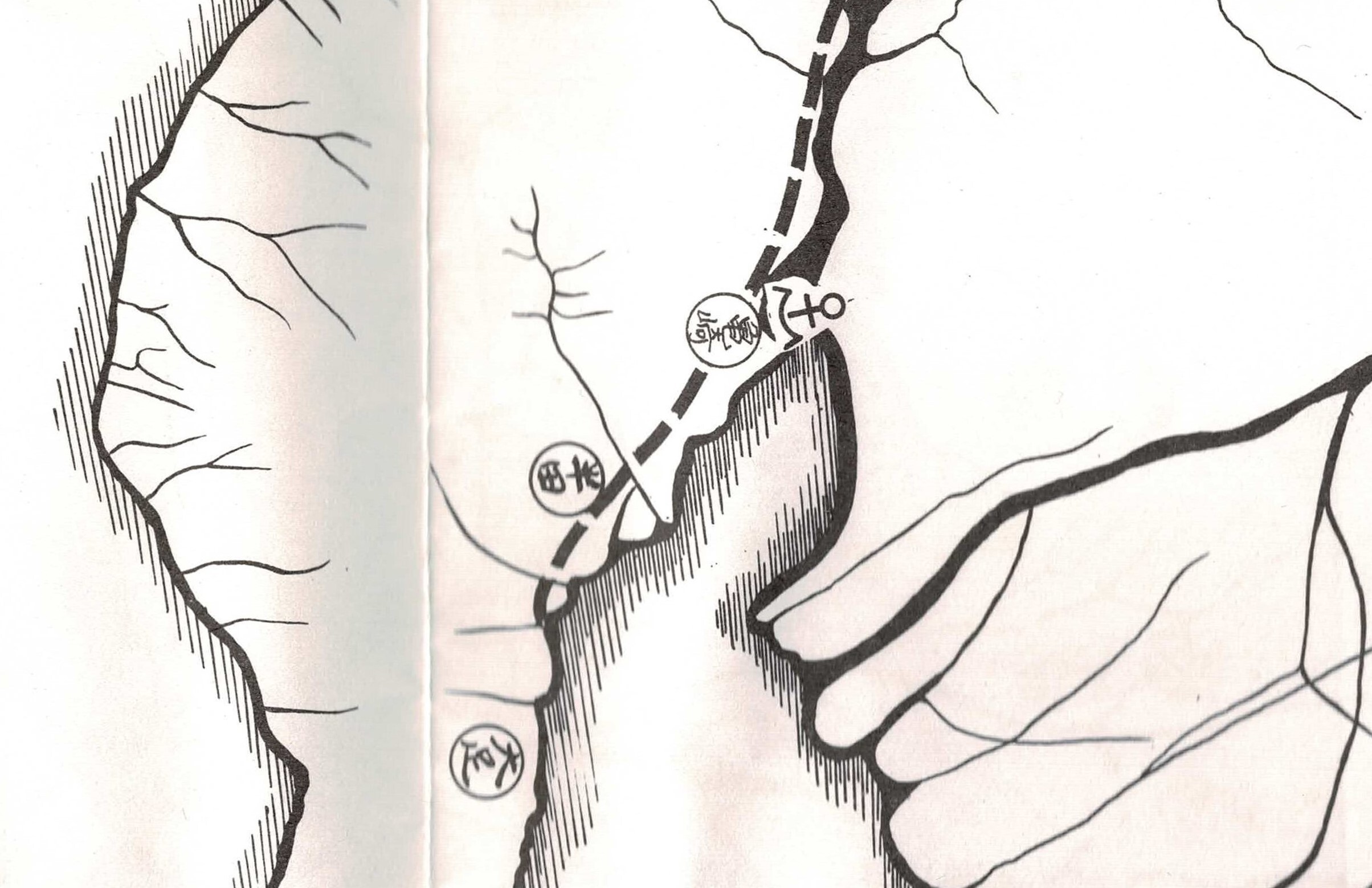

一方こちらは名古屋駅から半田駅方面への予定線。半田駅の先でクイッと回った先が武豊駅。この武豊駅についてはまた明日、書きます。

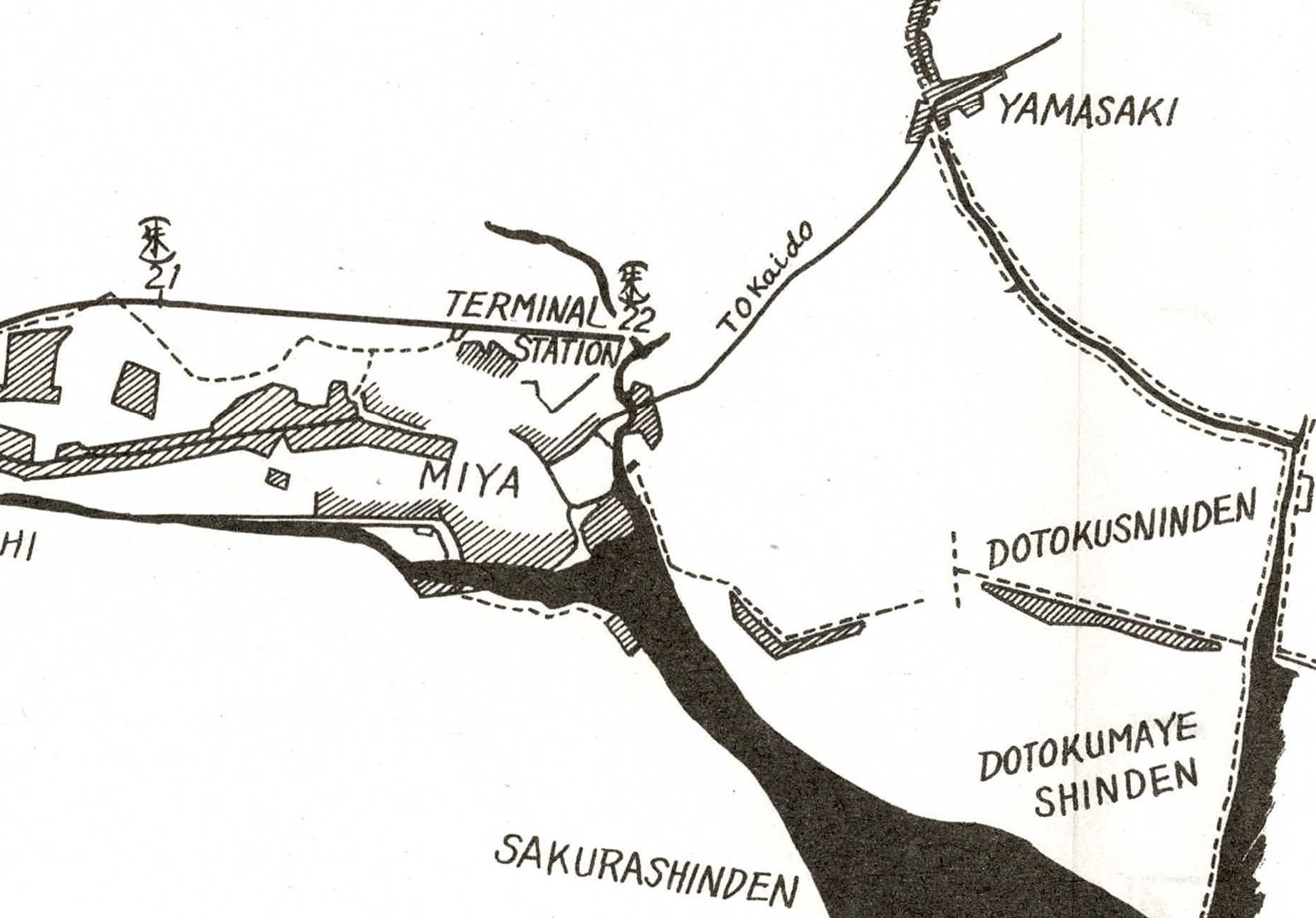

●昭和54年12月「工部省記録鉄道之部 第9冊」(日本国有鉄道)から「加納名古屋間線路実測図」の抜粋。

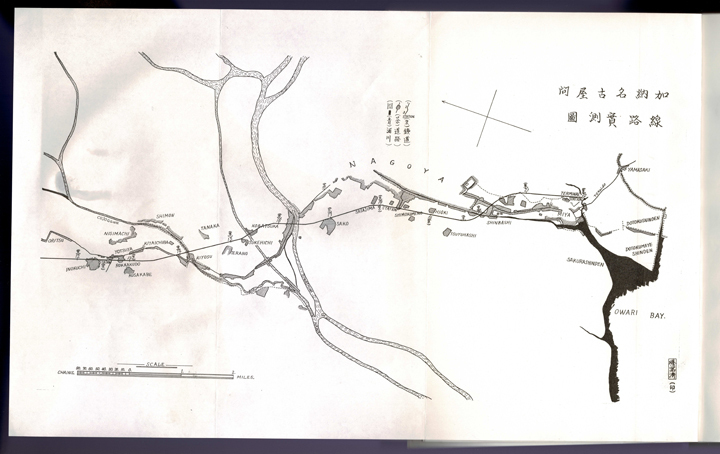

この図の中央の「MIYA」が宮宿(熱田の宿)で、その上にある「TERMINAL STATION」は「熱田駅」(初代.現在の熱田駅ではありません)の場所と一致します。なおこの図は「武豊駅」方面への路線が確定する前に作られたものと推察されます。

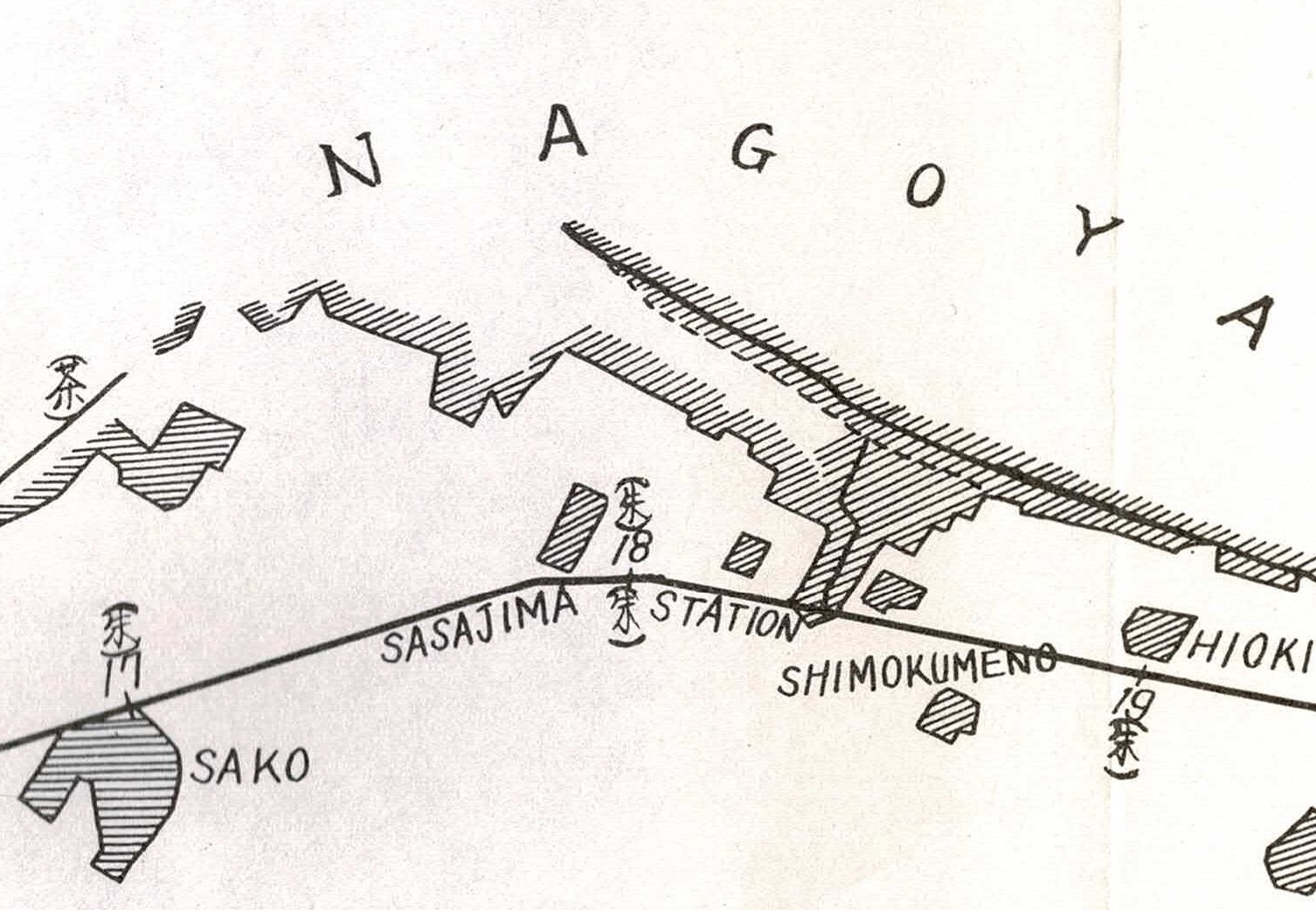

名古屋駅周辺の拡大図。この図が作成された時期について、私は厳密には特定できていませんが何れにしろ明治16年~18年頃でしょう。ここには「SASAJIMA STATION」の文字があり、中山道鉄道の路線確定と並行して名古屋駅の設置とそれに伴う測量が行われていたのではないかと私は思っています。

なおこの図が英語表記なのは、当時の鉄道建設にはまだまだ外国人の手が必要であり、それもあってこうなっていると推察されます。また今、一般的に呼ばれている「ささしま SASASHIMA」でなく「SASAJIMA」となっている理由は解けていません。もっとも国鉄「笹島駅」は設置時から廃止となるまで「ささじまえき」が正式な呼び方だったこともあり、その原点がここなのでしょうか。

東京と神戸を結ぶ幹線はその後、東海道経由となるのですが、今日は中山道鉄道という計画があったという事実と名古屋に鉄道が敷かれるまでの歴史の証人を画像で紹介しました。

(参考)

●2002年(平成14年)「東海地方の鉄道敷設史 改訂版」(井戸田弘)

●2011年「中山道鉄道の採択と東海道鉄道への変更ー東西両京連絡鉄道に関する三つの問題ー」(松永直幸)

「日本歴史学会編集 日本歴史2011年4月号」(吉川弘文館)掲載

●松永直幸様には今回のこのシリーズの連載に辺り多くのアドバイスを受けており、この場を借りて御礼申し上げます。