2024年6月15日開催の宇都宮観光コンベンション協会主催のツアー『文筆家 蜂谷あす美氏ナビゲート「大谷石輸送の人車軌道・軽便鉄道廃線跡巡りとライトライン車両基 地見学会ツアー~駅弁発祥の地宇都宮の駅弁付き~」』。

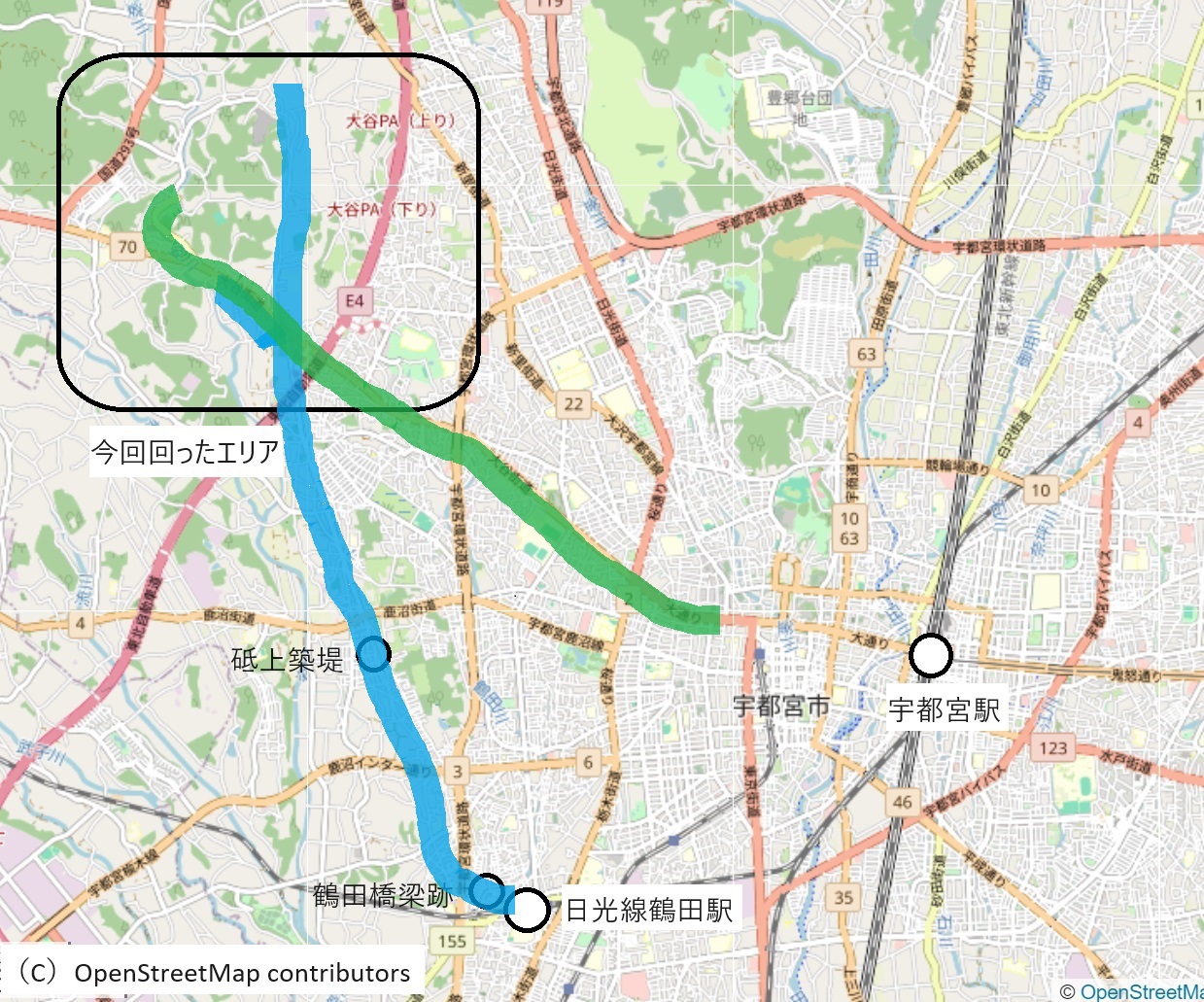

その「人車軌道・軽便鉄道廃線跡巡り」の最後は、軽便鉄道の鶴田橋梁跡と国鉄との接続駅、日光線鶴田駅周辺です。

住宅街の一角に忽然と現れる橋台。

軽便鉄道の鶴田橋梁の跡です。

これも大谷石。

それはそれとして、軽便鉄道としては随分と立派な造りです。

それもそのはずで、「軽便」と言いつつ、線路の幅は762mmではなく、1067mm。

そこでこのシリーズの初回から振り返ってみれば、廃線跡の道路が、「三岐鉄道北勢線」規格ではなく、「JR在来線」並みであることが見て取れます。

なにゆえ1067mmの鉄道が「軽便」なのかについて、宇都宮観光コンベンション協会の担当者さんに聞いてみました。

そこで分かったのは当時の鉄道敷設についての法律であった「軽便鉄道法」に答がありました。

●軽便鉄道法 明治43年4月21日法律第57号

(条文)

第一条 軽便鉄道を敷設し一般運送の用に供せむとする者は、左の書類及図面を提出し、主務大臣の免許を受くべし。

一 起業目論見書

二 線路予測図

三 敷設費用の概算書

四 運送営業上の収支概算書

第二条 主務大臣は公益上必要と認むるときは、免許に条件を附することを得。

第三条 免許を受けたる者は、免許に指定したる期限内に線路実測図、工事方法書及工事予算書を提出し、主務大臣の認可を受くべし。但し会社に在りては定款を添付することを要す。

第四条 線路は之を道路上に敷設することを得ず。但し必要なる場合に於て主務大臣の許可を受けたるときは、此の限りに在らず。

第五条 私設鉄道法第九条第2項、第二十条、第四十一条、第四十二条、第五十三条乃至(ないし)第五十五条および第八十条の規定は軽便鉄道に之を準用す。

第六条 鉄道営業法は軽便鉄道に之を準用す。

第七条 明治42年法律第28号は軽便鉄道の抵当に之を準用す。

第八条 本法に依り運送の業を為す者に対しては命令の定むる所に依り鉄道船舶郵便法を準用す。

附則

本法施行の期日は勅令を以って之を定む。

本法施行前免許又は特許を受けたる鉄道及び軌道にして将来本法に依らしむべきものは主務大臣之を指定す。

※条文はWikipedia「軽便鉄道法」からの転載。

(Wikipediaでの注釈)本項への掲載にあたり、カタカナをひらがなに、漢数字をアラビア数字に改め、濁点、句読点等を加え、漢字を常用漢字の書体に改めている。

※なお内容については、私自身が日本法令索引「軽便鉄道法」ならびに国立公文書館デジタルアーカイブ「軽便鉄道法・御署名原本・明治四十三年・法律第五十七号」の画像データと照合しています。

*****************

つまり軽便鉄道法には、線路の幅に関する規定はなく、軽便鉄道=762mm以下の軌間は、単なる私の思い込みであり、知識不足であることが分かりました。

また軽便鉄道補助法(明治44年3月23日法律第17号)では、軌間2フィート6インチ(762mm)以上の鉄道に助成金を出すようになっており、それも含めて軽便鉄道=762mmでは無いことが裏付けられます。

例えば横黒軽便線(現在のJR東日本北上線)、犬飼軽便線(JR九州/豊肥本線大分駅~玉来駅)、宮地軽便線(JR九州/豊肥本線熊本駅~、宮地駅)が軽便線規格での開業でした。

※参考文献:アジア経済研究所図書館デジタルアーカイブ> 「日本の経験」を伝える> 研究テーマ別に論文を読む(交通・運輸) > 論文一覧> 交通・運輸の発達と技術革新:歴史的考察(青木栄一)出版社: 国際連合大学、出版年: 1986年> 第4章:交通・運輸技術の自立ー1910~1921(明治43~大正10)年 I 政策

なお上記に限らず多くの鉄道路線が「軽便鉄道法」の規格で開通しています。一覧は「Wikipedia 軽便線」でご覧下さい。

*****************

大谷石を積んだ貨車は、当時の国鉄にそのまま直通するのが望ましいわけで、それを762mmの“軽便鉄道”で運び出して、更に積み替える手間は省いた方が合理的なのは自明の理でした。

さてJR日光線鶴田駅の直ぐ西。

線路跡を辿っています。

行き止まりとなった場所の先は、草むら。前方に鶴田駅の跨線橋が見えます。

タイミング良く、鶴田駅発12:21の日光行き電車が来たので、ツアー参加者が並んでの撮影大会。

こうしてこの日の前半が終了しました。

そして、今回の大谷石の話はこれで完結かと思っていたのですが、この後、まだ続きがあります。それはまた後日、アップしますが、鶴田駅界隈を歩いていた時には、まだそれは分かっていませんでした。