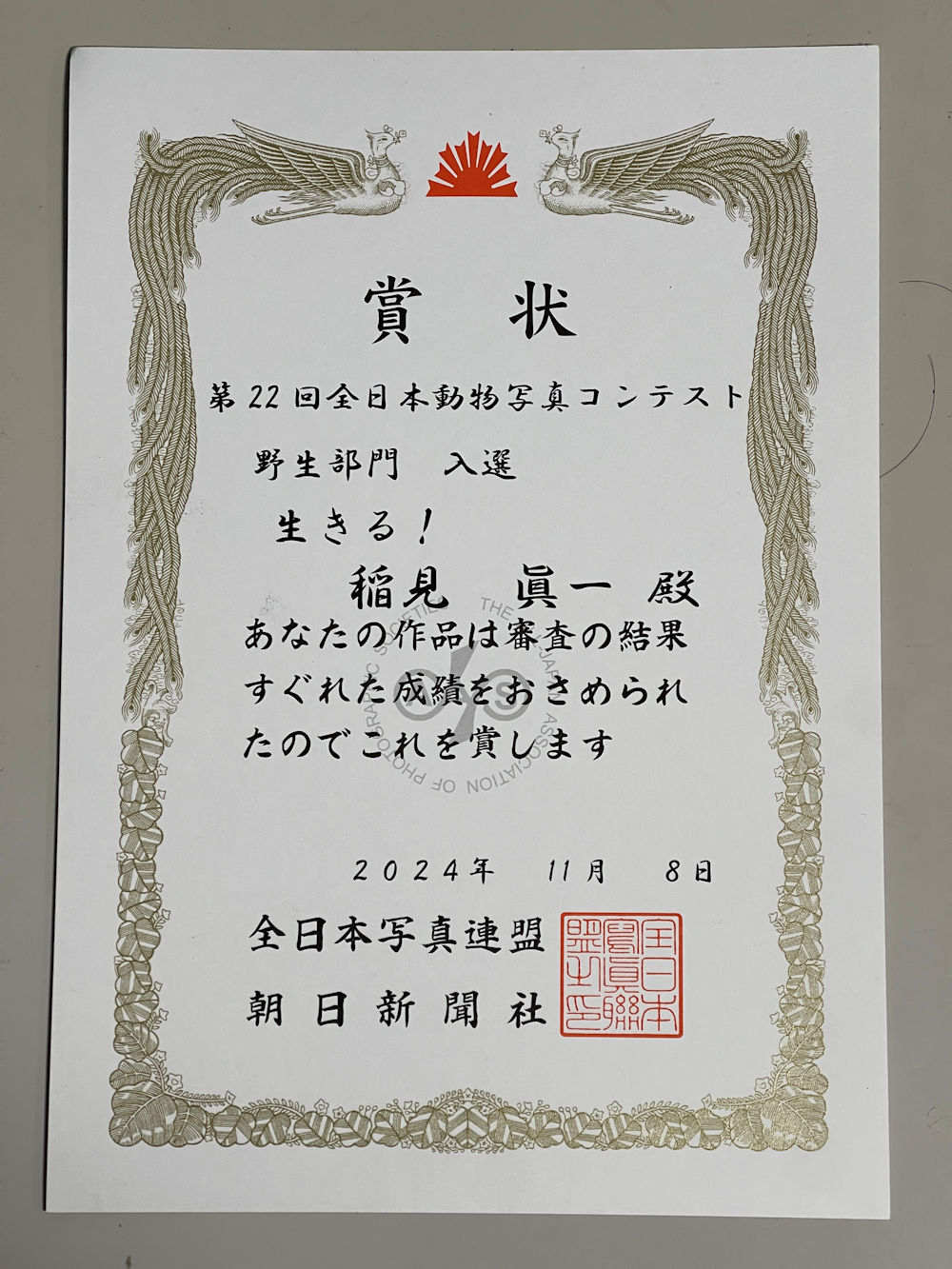

全日本写真連盟「第22回全日本動物写真コンテスト」野生部門での入選報告です。

11月8日にその表彰式があり、大阪の朝日新聞社に出向きました。

この年齢でこうした経験が出来るとは、生きてきて良かった。

審査員の写真家山中健次氏から賞状を頂き感無量。

(今回の写真)

今年の1月に出かけた南極。

1月16日(火)の夕食前、船室のベッドで寛いでいたら、「シャチの群れが見えます」とのアナウンス。

カメラを持ってデッキに出たら遙か彼方にシャチの群れ。

その時のレンズは(35mm換算)24~200mm。150~600mmのレンズは船室。あちゃっ、と思ってもしょうが無い。

そのまま撮影していたらシャチがどんどん船に近づいてくる。

何と船の直ぐ側まで来ました。

そしてそのシャチの直前を必死に逃げるペンギンがいるのに気がついたのはしばらく経ってから。

覚悟を決めて連写では無く単写で狙うことに。

そしてシャチとペンギンの両方が顔を出す瞬間を待ち、狙い通りにシャッターを押せました。

※入選作は、この写真をトリミングしています。

よくぞ撮れたと思いましたが、逆にバズーカレンズの方達は近すぎてこの構図は撮れなかったとお話しされていました。

(私のカメラ歴)

デジタル一眼レフを手にしたのは定年後の2015年。

たまたまドイツに鉄道を撮りに行きませんかと知人に誘われ、急遽購入しました。

これはその中では出来すぎの部類で、殆どの写真の結果は写ってはいるけれど…。

コンデジフルオートでしか撮影したことがなく、カメラの機種が変わってもそのまま。そこで…。

1)鉄道写真家/故・清水薫先生の単発の撮影会に参加。

まずはシャッター速度、絞り、(マニュアル)ピント合わせの指導を受けます。

そしてカメラを構えたら、その場で一歩右、一歩左、一歩前進、一歩後退、立っていたらしゃがんでみる、、、などなど今となっては当たり前のことに、一々なるほどふむふむした一日でした。

2)鉄道写真家/米屋こうじ先生の撮影会に参加。

先生は何を撮っているのだろうと見ている方が多かったかも知れません。

3)鉄道写真家/神谷武志先生に光と影を学ぶ。

オリンパス主催の撮影会で、貸出機材のOLYMPUS OM-D E-M1 Mark IIIを手に、カメラの機能を生かした撮影手法を教えていただきました。

カメラにどんな機能があるかは取説を読めば良いのですが、やはり実践(自分の撮りたいイメージを、カメラで再現すべく、その機能をフルに生かす)が大切ですね。

結果、中古でOLYMPUS OM-D E-M1 Mark IIIを購入。

3人の先生の教えと、諸先輩方の作例に学び、

*2022年「第15回 タムロン鉄道風景コンテスト」(主催:タムロン)佳作「一日一人の駅」

(秋田内陸縦貫鉄道戸沢駅 2021年10月8日)

*2023年「第8回 鉄道の記念フォトコンテスト」(主催:「鉄道の日」関東実行委員会)フレート賞「工場夜景」

(神奈川臨海鉄道千鳥町駅構内 2023年2月17日)

をいただけるまでに成長でき、何とか3年連続での受賞となりました。

(第22回全日本動物写真コンテスト」野生部門の講評)

全般…写真そのものの出来は大切ですが、もう一つ「野生動物」写真で大切なのはその動物の生態を知ること。

このコンテストの審査では写真家だけではなく、動物の生態に詳しい専門家も入っておられ、例えば、アングルとしては平凡でも、切り取られた動物の行動が、実はきわめて珍しい場合もあり、そのような写真は得点が加算され、一方構図や陰影が如何に芸術的でも、チャンスがあれば誰でも撮影できそうな写真は他の写真に追い越されていきます。(趣旨はこんな感じだったと思います)

私の作…シャチの捕食活動は知られており、その対象にペンギンがあることも皆知っているであろう。

ただそれを写した写真を見たのは初めてかもしれない。

極めて貴重な記録写真との過分な言葉を頂きました。

もっともネイチャーガイドさんによれば、まずシャチを見ることが出来たことは、それだけでも今回のツアー参加者はラッキー。ましてペンギンとシャチとの生きるためのバトルを見ることは殆ど無いと聞きました。

(他の方の写真)

こうしたコンテストの受賞作は、どのようなコンテストでもただただ圧倒されます。

全日本写真連盟「第22回全日本動物写真コンテスト」https://www.photo-asahi.com/contest/10/1204/result/1377/

こちらのサイトで今回の受賞作がご覧頂けます。

私の作品がよくぞこの中に入れたものだと今でも思っていますが、ここで今回の入賞作で私が気になった作品を一つ紹介。

●一般部門 準優秀賞「名人」 長原 恭子(兵庫県)

長原さん曰く、「人真似」が好きだそうで、オセロを始めたのであわてて一眼レフを取りに行き、それでも間にあった一枚と聞きました。

スマホではここまでのディテールが出ないのではと思ったらやはりそうでした。

こうした写真は、私ならついスマホで撮ってしまうのでしょうが、質感も表現しようとすると性能的にはまだ一眼レフに一日の長(いちじつのちょう)がありますね。

(今後)

今回の受賞は、この10年間で押したシャッターの数は、決して無駄では無かったとやっと思えた瞬間でした。

これからも精進します。