名古屋の鉄道136年史。明治19年(1886年)に名古屋の最初の鉄道が開通し、名古屋駅が誕生しました。このシリーズはそこから136年の鉄道を中心とした歴史を振り返るものです。そして今回は明治40年代(1907年~)にスポットをあてます。

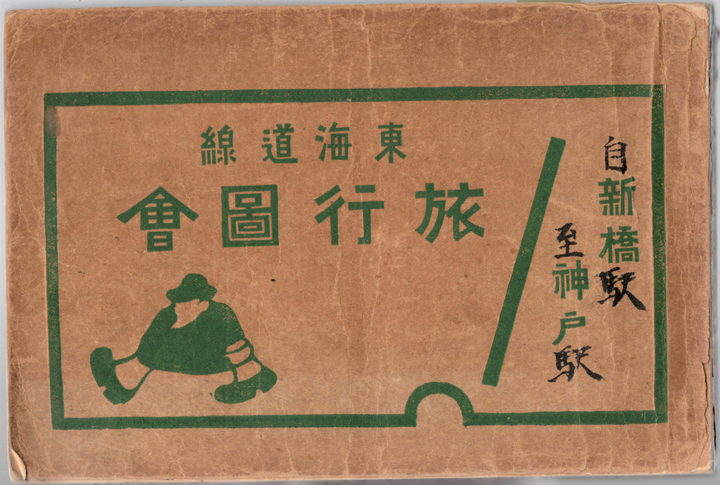

●明治40年(1907年)7月27日「東海道線旅行図会」(田山緑爾、加藤磯夫、沼波武夫、小杉国太郎/鈴木種次郎、鈴木常松)

東海道線沿いの観光ガイドブック。だと思って下さい。

写真では無く絵解き版。

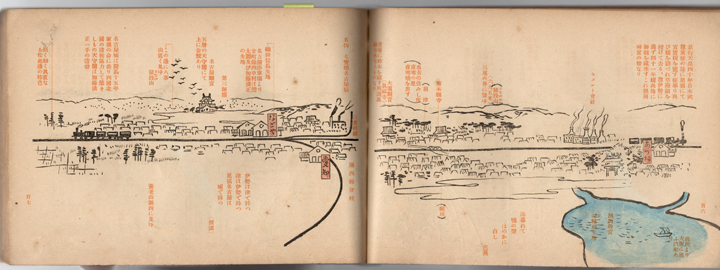

このページは熱田駅から名古屋駅界隈。

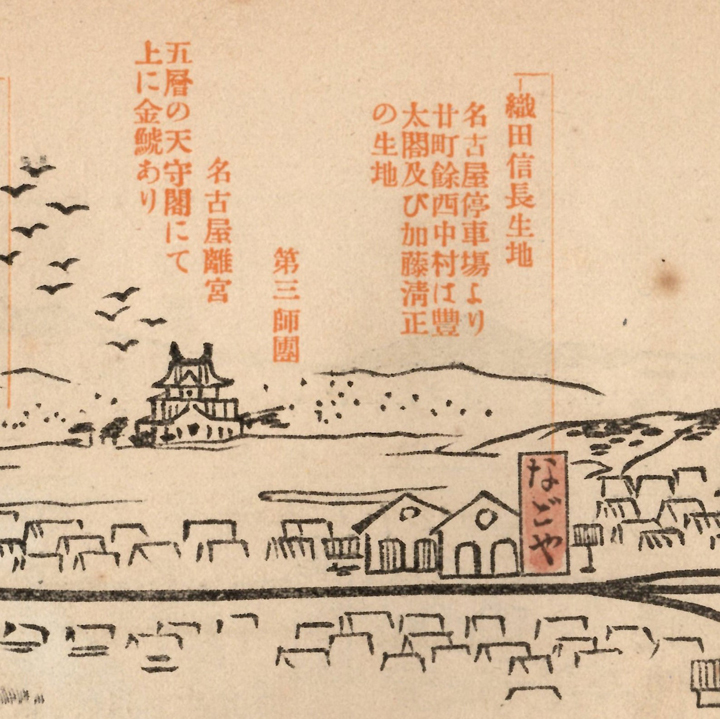

名古屋は織田信長の生地がトップで豊太閤(豊臣秀吉)、加藤清正より上の存在。

名古屋城は当時の名称である名古屋離宮となっています。ただ「金鯱」は今と同じく外せない存在で、しっかりと書かれています。

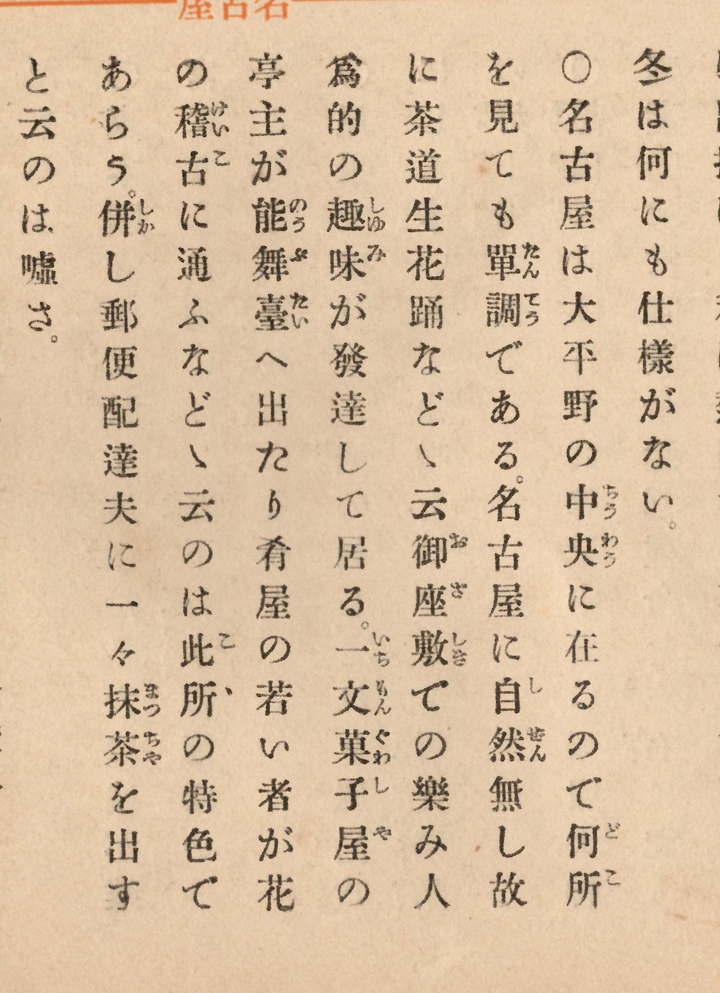

『○名古屋は大平野の中央に在るので何所(どこ)を見ても単調である。名古屋に自然無し故に茶道生花踊などなど云御座敷での楽み人為的の趣味が発達して居る。一文菓子屋の亭主が能舞台へ出たり肴屋の若い衆が花の稽古に通うなどなど云のは此所の特色であろう。併し(しかし)郵便配達夫に一々抹茶を出すと云のは嘘さ。』

※「嘘さ」の読み方が不明。「うそさむさ」かなと思いつつ正解分からず。

恐らく4人の書き手が各地の紹介を担当していたと思われ、それにしても好き勝手に書いているものだとある意味天晴(あっぱれ)にさえ感じた一文。

芸どころと江戸時代に言われたのはいつのことやら、茶化された気分。「郵便配達夫に一々抹茶」のくだりも笑うしかないが、私が会社に入った頃(昭和50年代)、取材に伺った個人のお宅で抹茶をいただくことは決して珍しいことでは無かったのは事実。

他のブロックを含め、具体的な観光地紹介というより、個人のその地への感想多し。でも面白い。

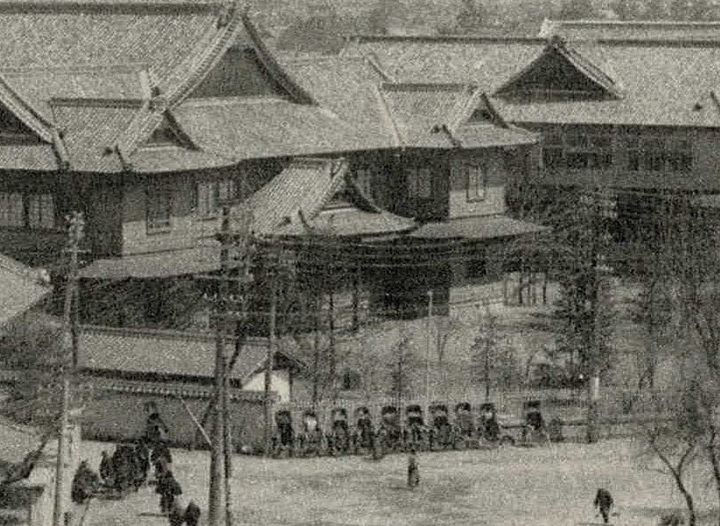

明治31年(1998年)に開業した名古屋電気鉄道。「 日清戦役第一軍戦死者記念碑」を囲むようにして線路が伸びています。

写っている電車(38形)から推察して明治41年(1908年)頃だと思います。

よく見れば愛知県庁の前には人力車がずらり並んでいます。人力車が今ならタクシーという存在だったのでしょう。もっとも市内交通の大量輸送はまだ路面電車しかなく、その路線もないに等しい時代でした。

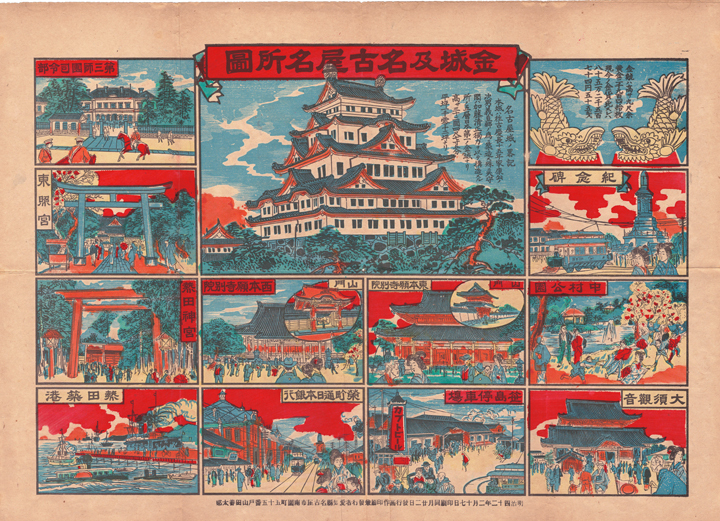

●明治42年(1909年)月22日「金城及名古屋名所図」(山田善太郎)

名古屋の観光浮世絵。

左下にある熱田築港は江戸時代に宮の渡しのあった港ではなく、明治29年(1896年)から現在の名古屋港の地に新たに作られた港のこと。明治40年(1907年)に当初の「熱田湾築港」(熱田築港)から「名古屋港」に改称されていますが、この浮世絵ではまだ熱田築港のままです。

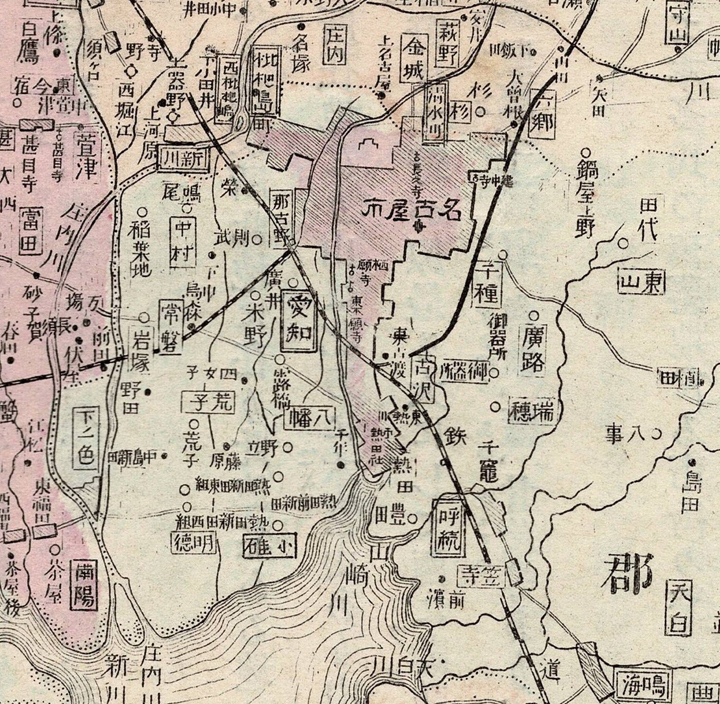

●明治40年7月15日(1907年)「愛知県管内全図」(中村由松)

明治40年当時の名古屋市ですが、中央の斜線の場所だけです。今の名古屋市内で見かける地名も随所にありますが、それが名古屋市に編入されるにはまだまだ時間がかかります。また何故か名古屋港がこの地図にはありません。