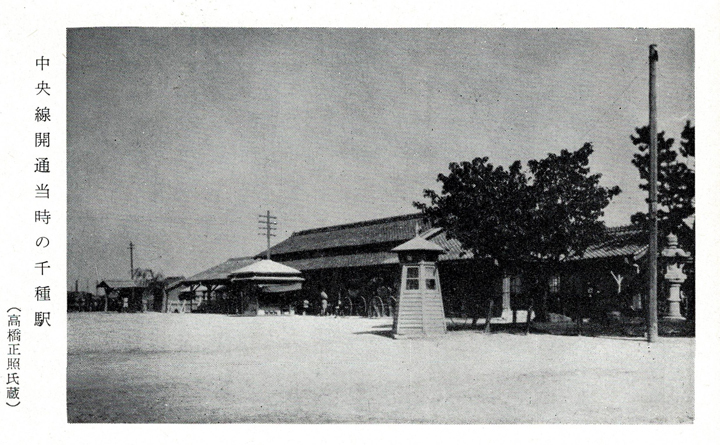

明治33年(1900年)7月25日、中央線の名古屋駅~多治見間が開通。途中に千種駅が開業しました。

●昭和34年(1959年)10月1日「名古屋七十年史」(名古屋市役所)

●明治20年(1887年)8月26日「名古屋」(参謀本部陸軍部測量局)

駅が作られたのは当時の千種村。

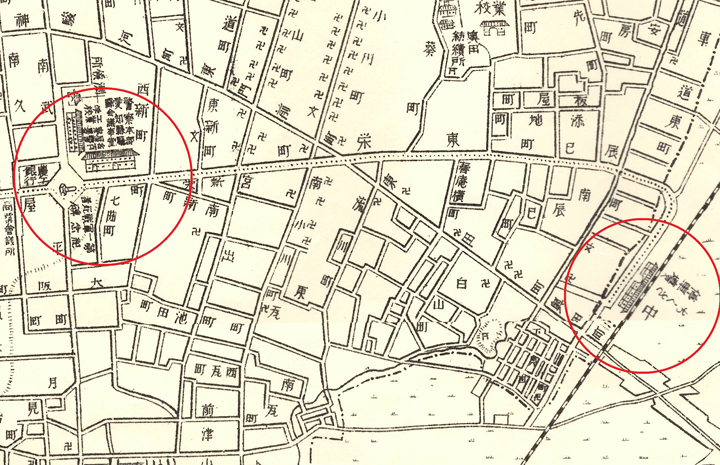

ただ、千種駅周辺が名古屋市となったのは明治42年で、この図の県庁前の下にある「明42」がそれにあたります。

●明治35年(1902年)8月10日「名古屋熱田明細地図」(加藤新蔵) 所蔵:NPO法人名古屋レール・アーカイブス

県庁前から千種駅前までの電車線が描かれていますが、当時のざっくりした地図なのでどこまでリアルかどうかはともかく、この路線の開通は明治36年(1903年)1月31日なので予定線だったのかも知れません。とはいうものの、鉄道駅が出来てそこに市電が繋がり、それを飲み込みように名古屋市が拡張していく様が見てとれます。鉄道網が町を作っていった時代の息吹を感じずにはいられません。

ところで目を愛知県に向けると、

1)明治19年(1886年)、東海道線

2)明治28年(1895年)、関西鉄道

3)明治30年(1897年)、豊川鉄道(後のJR飯田線) 豊橋駅~豊川駅間開業

4)明治31年(1898年)、尾西鉄道

5)明治31年(1898年)、名古屋電気鉄道

6)明治33年(1900年)、中央線

となっており、国有鉄道ではなく民営鉄道の力が発揮されていることに気付かされます。国に鉄道を作り続けられるほど財政が潤沢でなく、一方で民間の鉄道への大きな期待がこうした状況を生み出していたのでしょう。

●昭和54年12月「工部省記録鉄道之部 第9冊」(日本国有鉄道)から近国見取図。

明治18年にはまだ中央線の敷設案がありました。

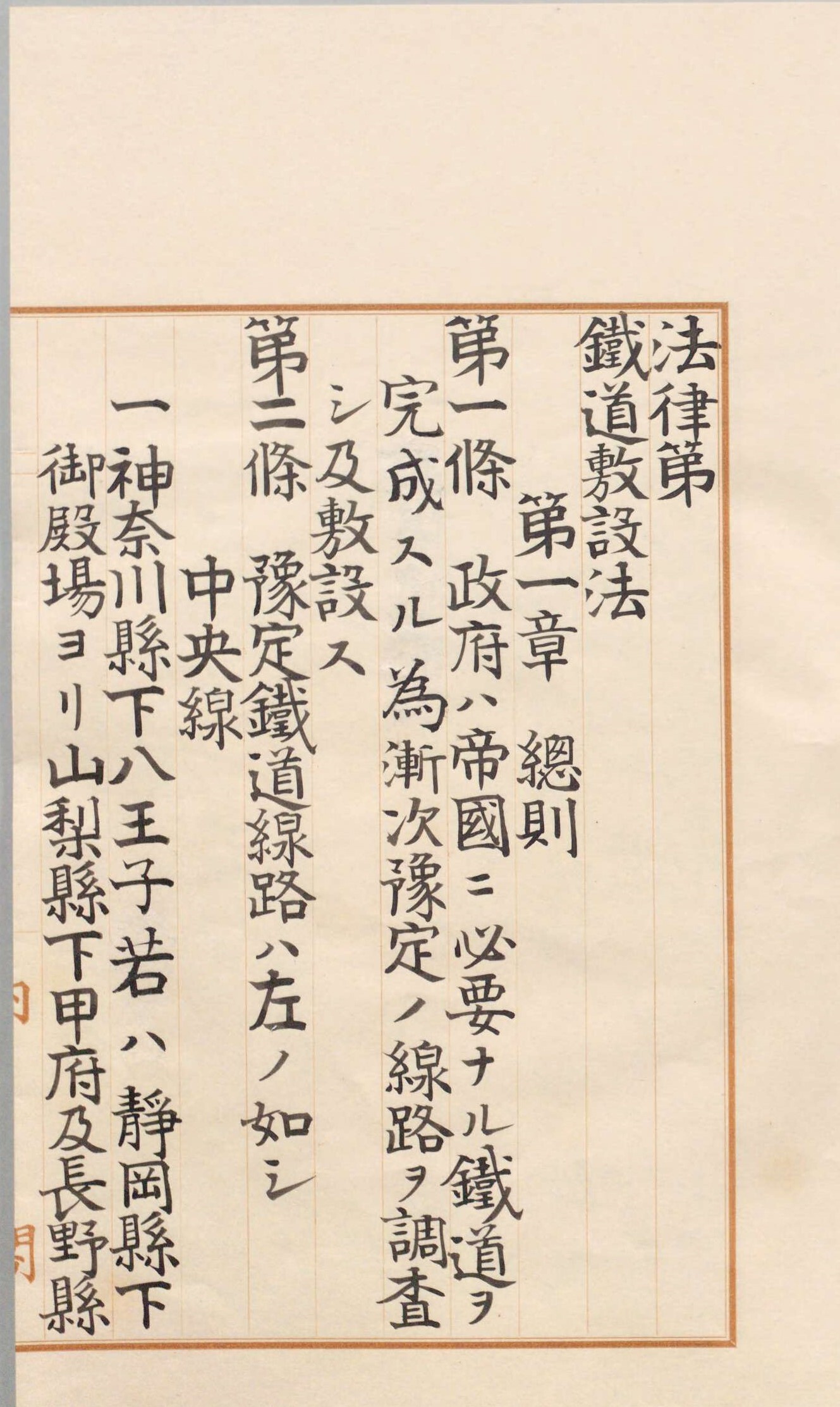

●明治25年(1892年)6月21日施行「鉄道敷設法」(国立公文書館デジタルアーカイブ)

その後、中山道鉄道の建設は無くなりましたが、塩尻以南ではほぼ同じルートの中央線を作ることが明治25年、正式に決定しました。そこから8年かかって開業した千種駅。

しかし1枚目の画像である千種駅を今は見ることが出来ません。そもそも千種駅は昭和36年(1961年)に現在の場所に移転しているからです。

2015年に撮影した千種駅、既に風景が変わっているかも知れません。