昭和34年(1959年)11月27日、近鉄名古屋線(近鉄名古屋駅~伊勢中川駅、現在の駅名)はそれまでの1067ミリの線路幅から1435ミリに改軌し、大阪線、山田線との直通運転が出来るようになりました。

現在の近鉄名古屋駅~伊勢中川駅間は78.8キロ。それだけの距離を一気に工事を行ったことは日本の鉄道史上、特筆すべき出来事でした。

今日はその工事について「近畿日本鉄道 50年のあゆみ」(昭和35年9月16日 近畿日本鉄道)の中から抜粋でほんの一部を紹介します。

「近畿日本鉄道 50年のあゆみ」。NPO法人名古屋レール・アーカイブスの所蔵です。

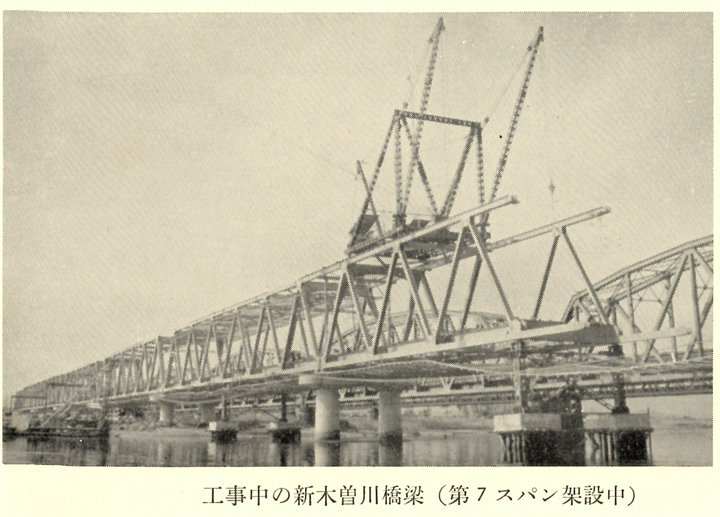

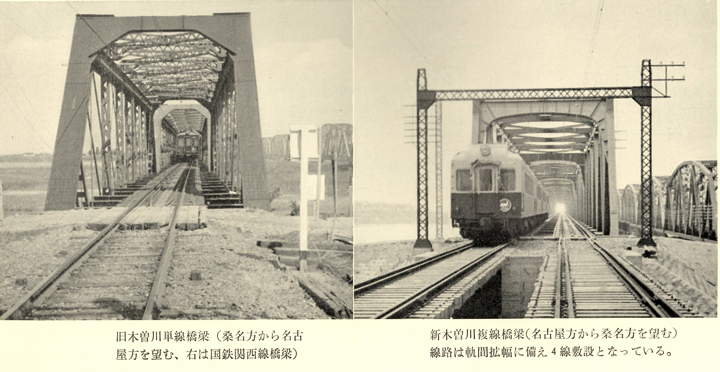

137ページの木曽、揖斐・長良川橋梁。

近鉄の改軌が昭和34年(1959年)の伊勢湾台風をきっかけに一気に行われたことは割と知られていると思いますが、それが可能となったのは、日本でも有数の長大橋梁である、木曽、揖斐・長良川の橋梁が、伊勢湾台風の発災直前までに完成していたことがあったといっても過言ではありません。

右側の写真にあるように、軌間拡幅に向けて、4線敷設になっていた期間があったことは、今回、この社史を紐解くまでちゃんと理解していませんでした。

伊勢湾台風の惨状は、主に名古屋市の被害で語られることが多いのですが、近鉄の沿線もまた大きな被害を受けました。

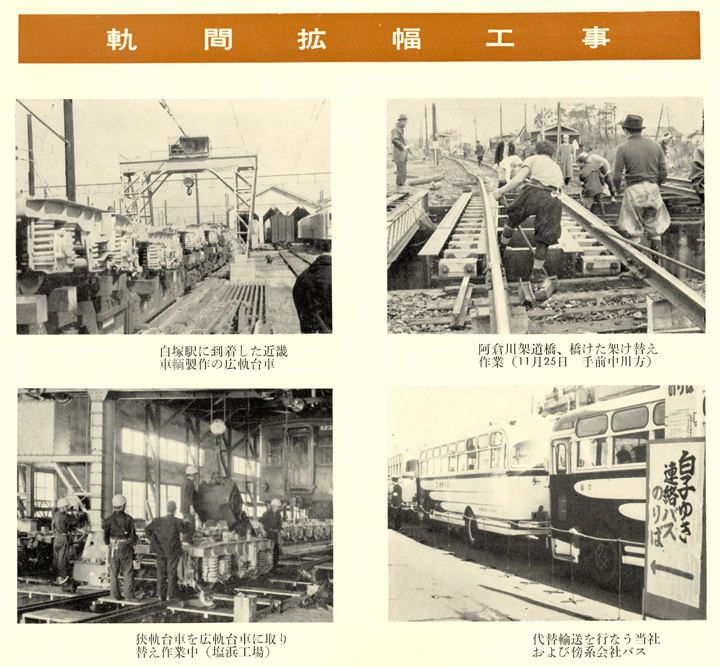

そんな中での改軌。もっともその工事の準備と並行し、近鉄名古屋線では徐々に(狭軌での)復旧も行っており、その努力たるや想像を絶するものがあります。

狭軌での復旧は2019年に、当時の近鉄広報/福原稔浩さんから教えて頂いたのですが、それまでは伊勢湾台風から、改軌工事=復旧と私は思い込んでおり、「復旧」に向けての話を聞いた時は、近鉄という会社の公共交通機関としての矜持(きょうじ)を感じました。

改軌工事の写真は社史だけではなく、雑誌などで何度も見ているのですが、ちゃんとした歴史を教えて頂いた後では、見方が変わった気がしています。

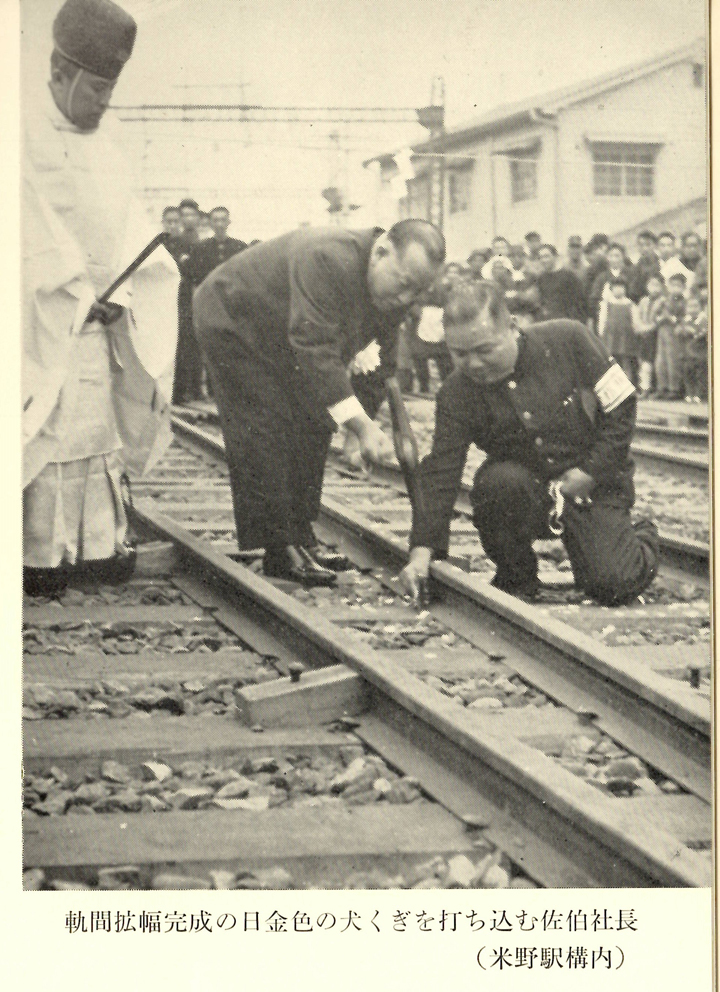

昭和34年(1959年)11月27日、15時過ぎ。当時の佐伯社長が、米野駅構内で金色の犬くぎを打ち込んで拡幅が完成。

そして同年12月12日からは、今の名阪直通特急が営業運転を開始します。

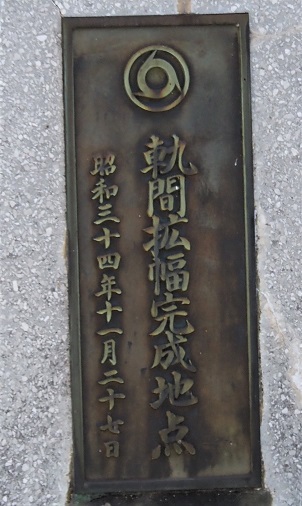

米野駅構内にある軌間拡幅完成地点の碑。

場所は米野駅の下り線ホームのすぐ近鉄名古屋駅より。

今年は日本の鉄道開業150年。機会があればこの碑を見て、日本の鉄道史、近鉄の歴史に思いを馳せて頂ければと思っています。