●昭和42年(1967年)3月28日「名古屋駅八十年史」(名古屋駅)

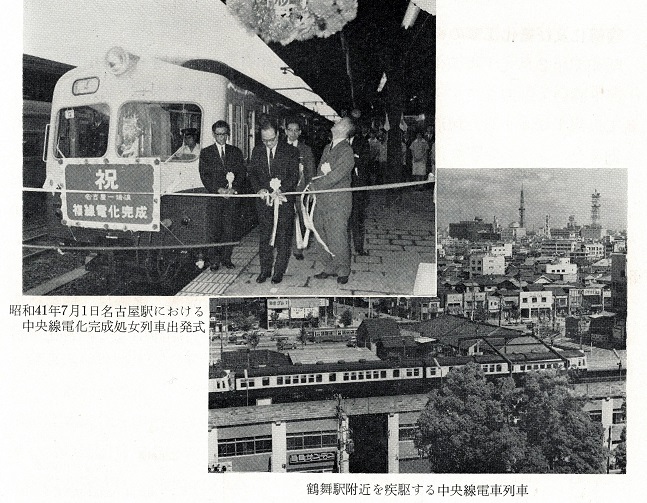

昭和41年(1966年)7月1日、中央本線の多治見駅~瑞浪駅間の電化が完成し、名古屋駅~瑞浪駅間で電車(70系)が走り始めました。

余談ですが、私の通っていた中学校はその試乗会の対象校だったのですが、私は盲腸のため入院しており、それに参加することが出来ませんでした。未だにそれが悔しくて堪らない心の狭い爺1人。

話しを本題に戻し、電車が走り始めたにも関わらず昭和47年になっても客車列車は残っており、浪人中の土曜日は河合塾のある千種駅から超満員の客車にデッキにぶらさがり、(勉強をするために)鶴舞図書館最寄りの鶴舞駅まで乗っていました。今思えば幸せな時間でしたが、単に70系の両数が足りなかったから客車が残っていただけだと思います。(確証はありません)

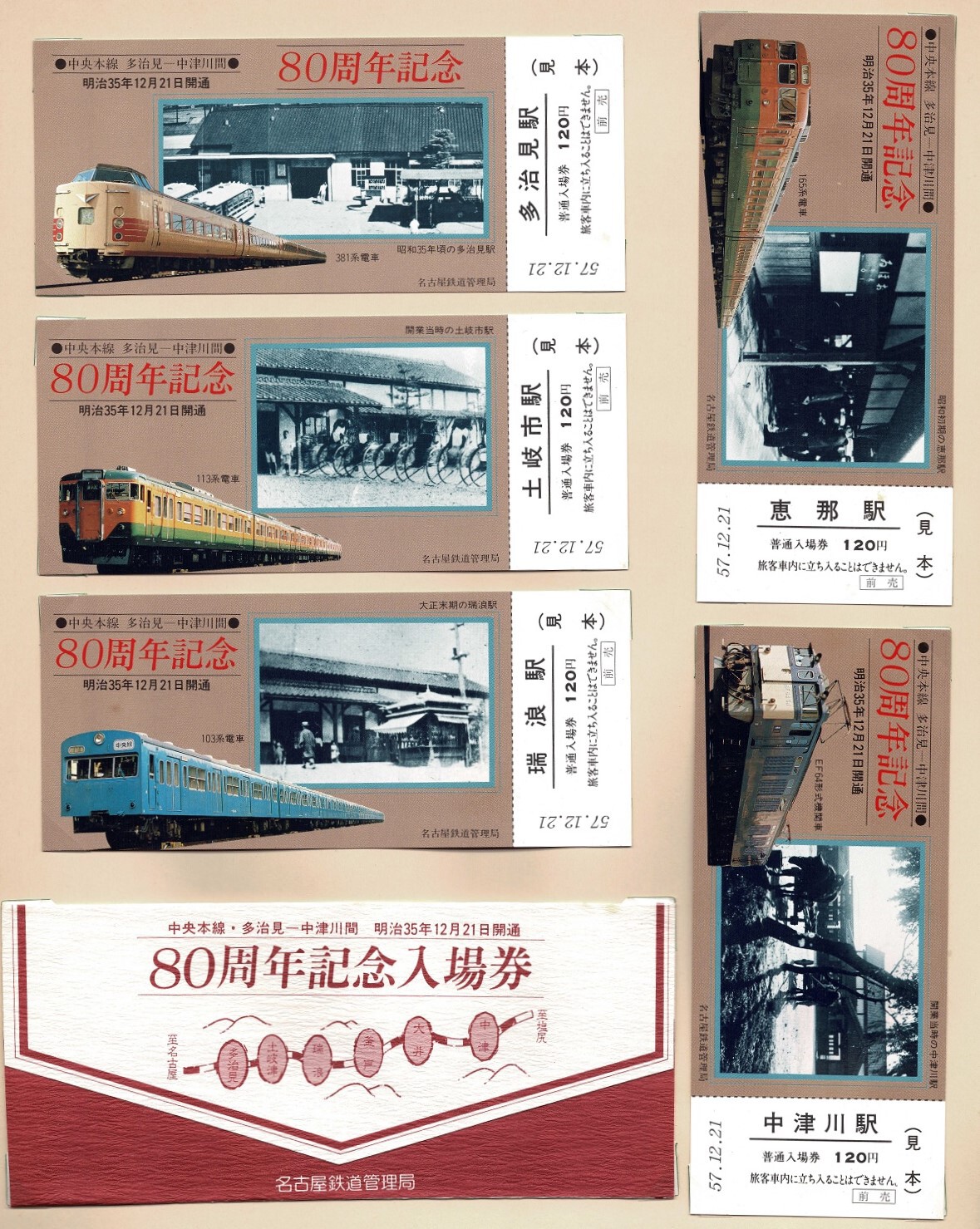

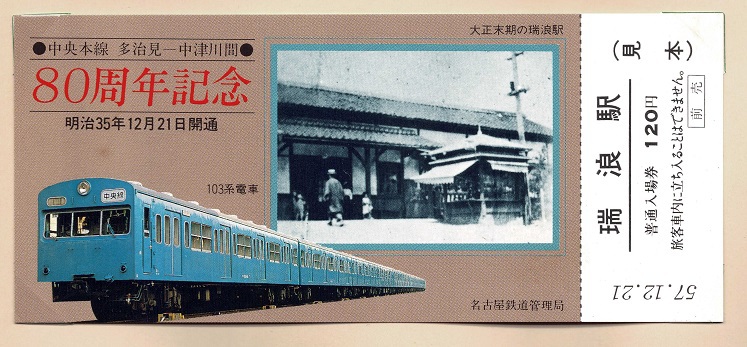

こちらは私の記念券アルバムの1ページ。「中央本線・多治見ー中津川間 明治35年12月21日開通 80周年記念入場券」。

その中にあった103系(10連)。

中央本線の10連の電車自体は70系でもあったのですが、私にとってのインパクトはこの103系の方が大きいものがありました。何故って言えば、名古屋でも東京の通勤電車と同じ4つの両開きドアを備えた電車が、10両編成で走り始めたというインパクト。今思えばどうということは無いのでしょうが、それでも言っちゃあ何ですが、名古屋も大都会の仲間入りした、そんな気分に私はなっていたのです。

103系の導入は昭和52年(1977年)で、私が社会人になった年。同期の桜、そんな気分になっていたのかも知れません。

その後、1両当たりの扉の数は4枚から3枚に減少しましたが、それでも大都会の電車の象徴とも言える10両編成は今日の今日まで運転されてきました。

10両編成消滅は、私自身は特段、感傷に浸るということはありませんが、やはり時代の変わり目は感じています。皆さんはどう思われるかは分かりませんが、私にとっては「瑞浪電化」以来の転換点だと思っています。それゆえ10両編成の電車の撮影に今回は走り回った次第です。