明治5年(1872年)に始まった日本の鉄道。

明治22年(1889年)、東海道鉄道が全通する頃には日本全国の鉄道(官私鉄合算)は1000マイル(約1609キロ)を越え、名古屋で「全国鉄道大懇親会」が開かれました。

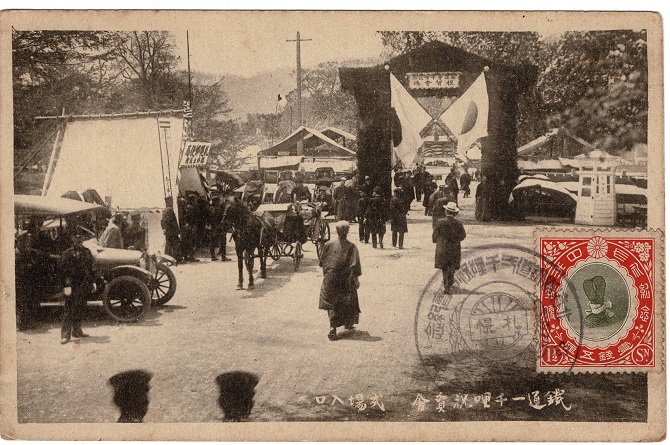

札幌で開催された鉄道一千哩(マイル)祝賀会。

「んっ?明治22年に自動車は無いのでは?」と思った方、正解です。この写真は大正5年(1916年)、北海道の鉄道が1000マイル(約1600キロ)に達した時の祝賀会。私が調べた限りですが、エリアの鉄道1000マイルの祝賀会は北海道だけでした。あくまでも余談ですが…。

本題の日本の鉄道五千哩祝賀会。

五千哩=約8046キロ。

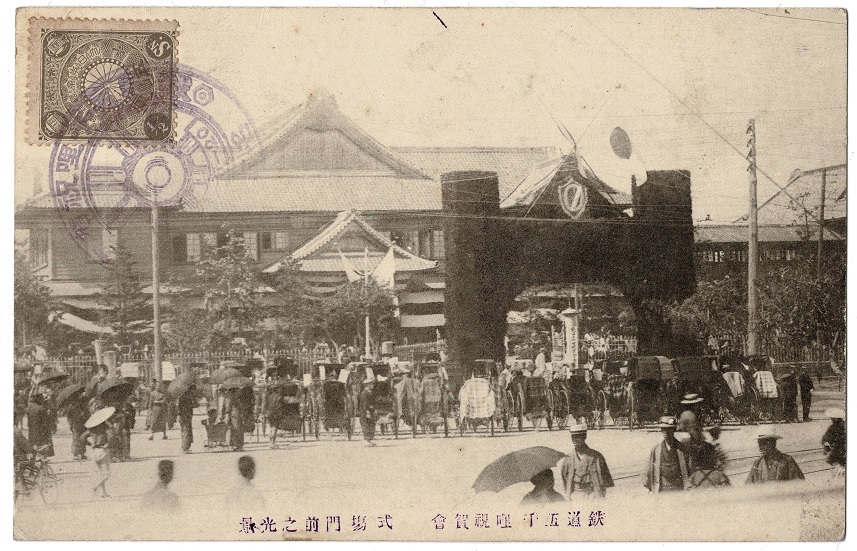

明治39年(1906年)3月に日本の鉄道(官設鉄道+私鉄)は5073マイル(8164キロ)に達し、5月20日に名古屋で「鉄道五千哩祝賀会」が開催されました。ご覧の通りの盛大さで、鉄道にかける当時の気概を感じます。

ところで先に書いたように鉄道1000マイルの祝賀会も名古屋で開かれているのですが、その理由は不明です。

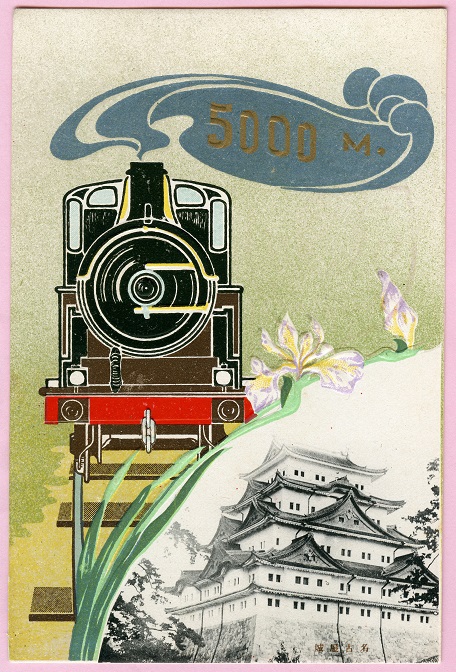

名古屋城と蒸気機関車の図柄の絵はがき。素敵です。ところでここにある花は何でしょう?愛知県なのでカキツバタかな?と思ったものの花の模様からするとアヤメでしょう。5月開催のイベントと言うことだからでしょうが、アヤメもカキツバタも花の時期はそんなに変わらないのでは?

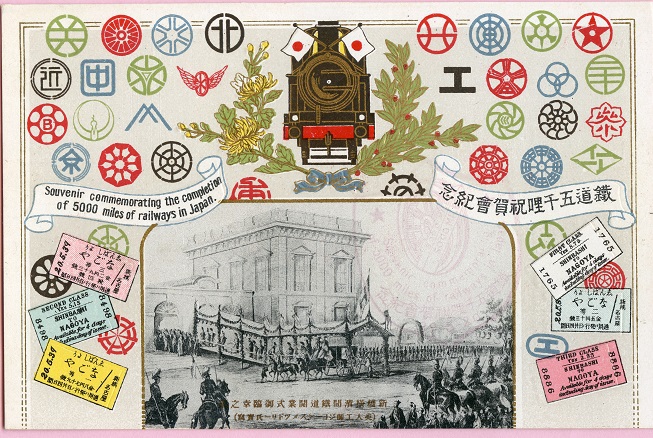

社紋が一杯の絵はがき。当時、日本の鉄道は主要幹線も含め官設鉄道よりも全私鉄の方が総延長距離が長く、それが理由で各鉄道会社の社紋がここにあります。調べきっている訳ではありませんが、まず間違いないでしょう。

またこの年(明治39年)から幹線鉄道を中心とした私鉄路線の国有化が始まり、明治40年(1907年)の関西鉄道、参宮鉄道を最後に、この社紋の内、かなりの数が姿を消しています。

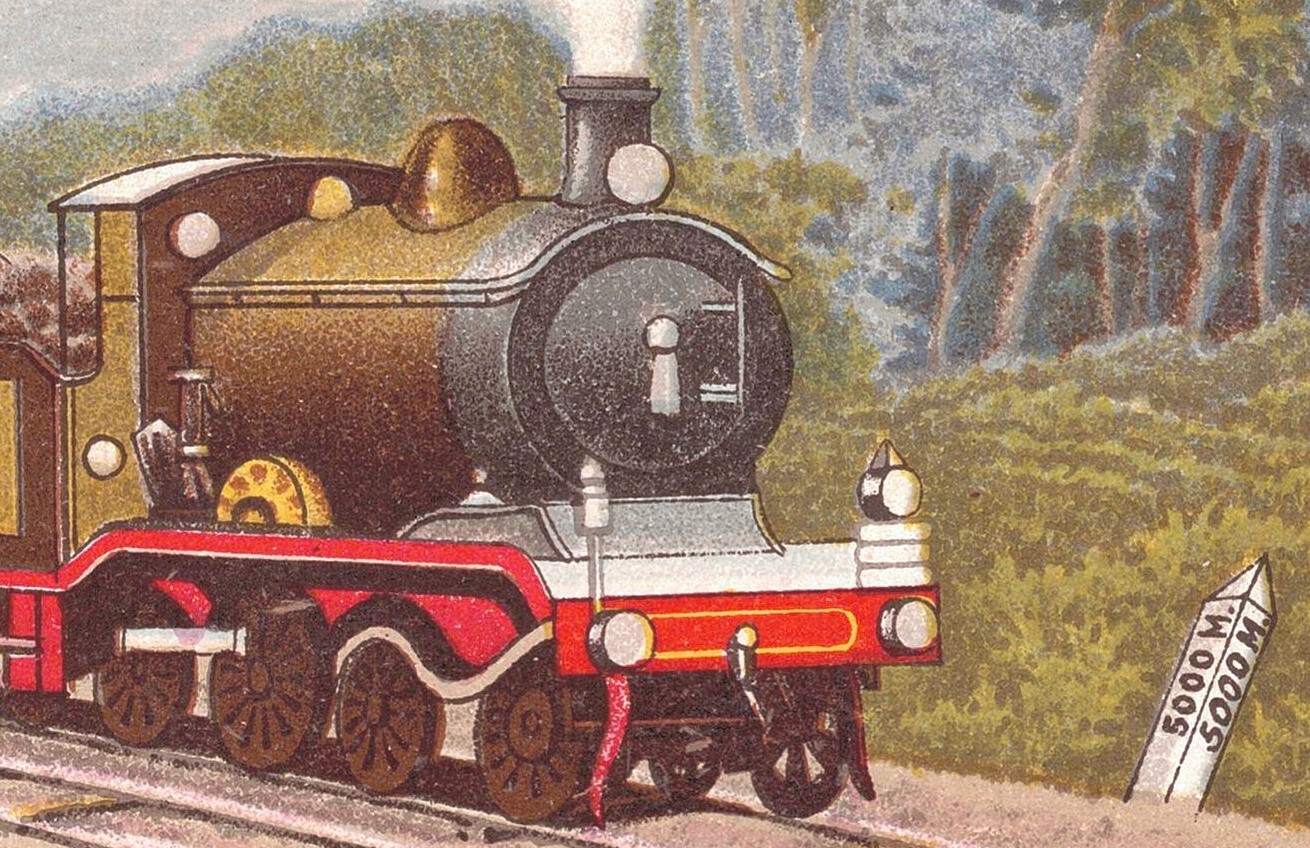

イラストですが、こうした絵はがきもあります。蒸気機関車の形式は特定できず。まあ実物の機関車を参考にした想像の作品でしょう。一方客車はダブルルーフで当時の様式です。なお7両の客車ですが、当時は大体こんなものだったのでしょう。

機関車の先の距離標(キロポスト)がちゃんと5000となっています。

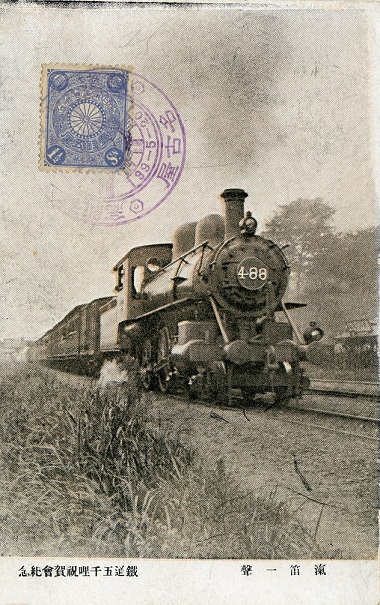

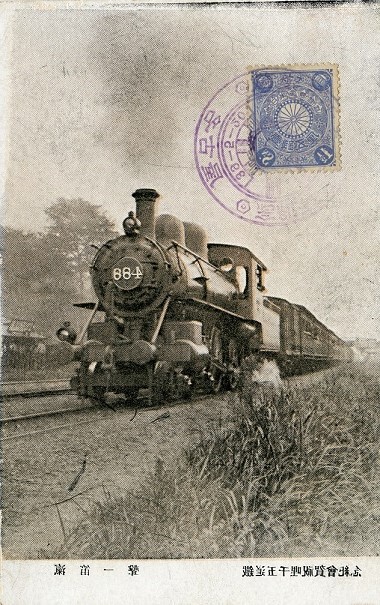

この紀念絵はがきは不思議な点あり。

1)複線区間を右側通行

2)ナンバープレートが不自然(手書き?)。

推理しました。

写真は裏焼き(表裏が逆)。

そうすれば右側通行が理解出来ます。

試しに反転してみました。

ただそれにどこで気付いたのでしょう。ナンバープレートが手書きだというのも???です。恐らくは印刷用の原版が出来てから気付き、確実にそれが分かってしまいそうなナンバープレートのみ修正したというところなんでしょうね。

鉄道とは関係ない話しですが、何となく気になってしまいました。

3月6日にUPした「名古屋の鉄道136年史(明治時代11)名古屋電気鉄道 第1号形電車(略称「名電1号形」)。」でも使っている写真。

押印を見るとこれが「鉄道五千哩祝賀会紀念」。日本史の授業で学んだ日露戦争とこんなところで時間軸が繋がってくるとは思いませんでした。

(参考)

●老川慶喜著「日本鉄道史 幕末・明治篇」(中公新書 2019年12月20日再版)

(参考)

国有化された私鉄(社名のみ)

*北海道炭礦鉄道

*北海道鉄道

*日本鉄道

*岩越鉄道

*北越鉄道

*甲武鉄道

*総武鉄道

*房総鉄道

*七尾鉄道

*関西鉄道

*参宮鉄道

*京都鉄道

*西成鉄道

*阪鶴鉄道

*山陽鉄道

*徳島鉄道

*九州鉄道

●鉄道国有法・御署名原本・明治三十九年・法律第十七号(御06463)![]() (国立公文書館デジタルアーカイブ)

(国立公文書館デジタルアーカイブ)

(参考)

令和3年(2,021年)3月31日現在の日本の鉄道の営業キロ

*鉄道・軌道(除くJR)=7465.0キロ

*JR=19,791.4キロ

●国土交通省鉄道局監修「令和三年度 鉄道要覧」(電気車研究会・鉄道図書刊行会 令和3年10月1日)