まず尾西鉄道という鉄道会社に皆さん、馴染みが薄いというか無いと思います。

この鉄道は今の名鉄尾西線で、弥富駅~津島駅~名鉄一宮駅~玉ノ井駅~木曽川港駅間を大正7年(1918年)までに開通させました。玉ノ井駅~木曽川港間間は休止期間を経て昭和34年(1959年)に廃止され現在に至っています。

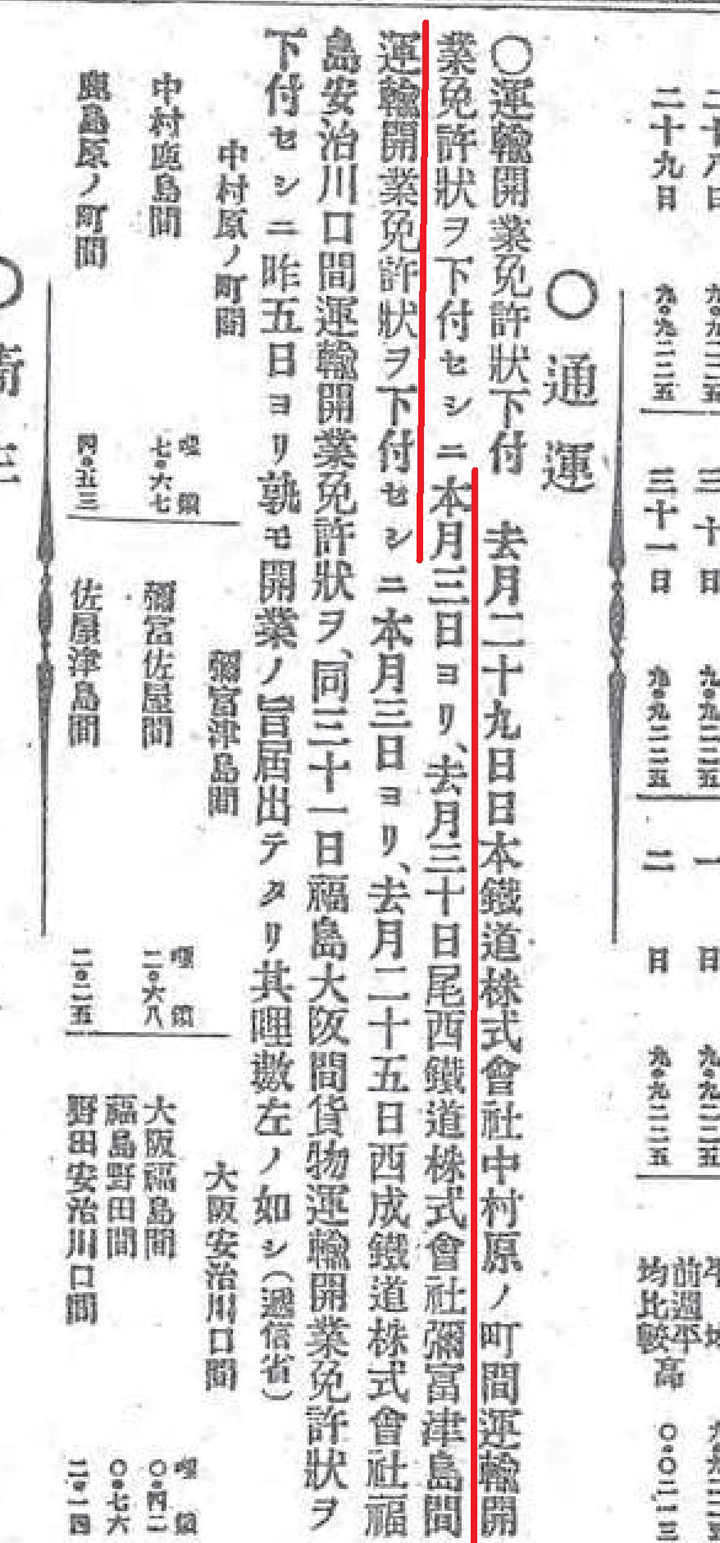

●国立国会図書館デジタルコレクション 官報. 1898年4月6日

尾西鉄道の歴史は明治31年(1898年)4月3日、弥富駅~津島駅間の開業から始まります。その日付は名古屋市電の前身となる名古屋電気鉄道よりも早く、愛知県尾張地方で3番目の鉄道は名古屋の郊外に誕生という今思えば意外なものでした。(愛知県三河地方では豊川鉄道が豊橋駅~豊川駅間を明治30年(1897年)7月15日 に開業させています)

●昭和36年(1961年)5月16日「名古屋鉄道社史」(名古屋鉄道)

この写真は、「名古屋鉄道社史」に掲載されている開業間もない頃の津島駅。開業当時の名古屋駅並みと言ったら大袈裟でしょうか?まあ私の個人的な感想です。

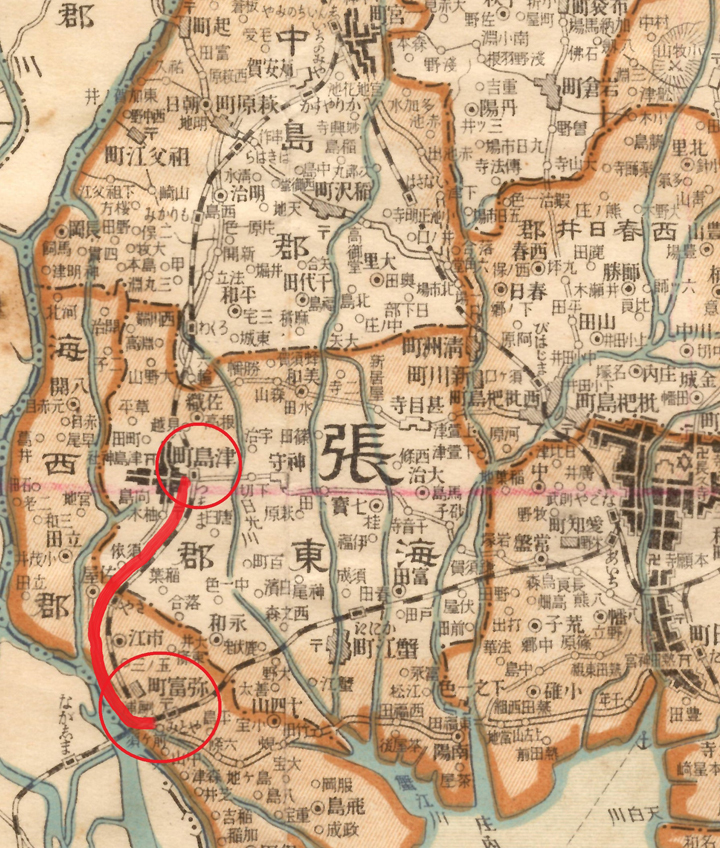

●明治40年(1907年)8月18日「愛知県全図」(博愛館)

念のため地図で確認。開業から近い時点での地図を私は持っておらず、明治40年時点のものですが、名鉄津島線が開通したのは大正3年(1914年)1月のことでこの地図にその姿はありません。

ところで何故尾西鉄道がこのような早い時期に開通したのでしょうか?

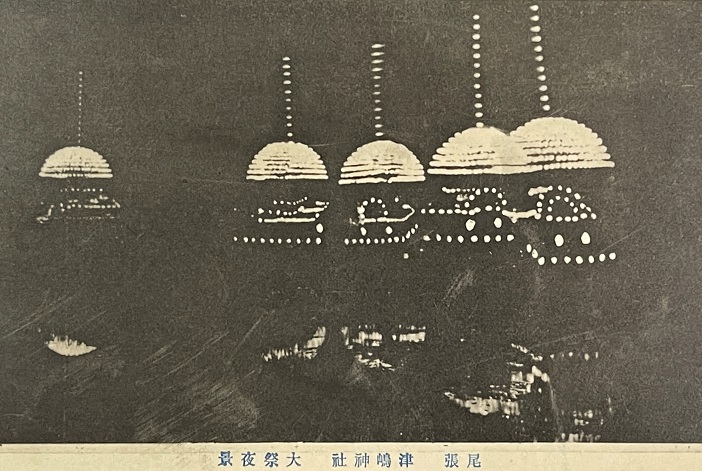

●絵はがき。昭和10年(1935年)頃の撮影と思われる。

「尾張津島天王祭」。津島市役所のホームページには『日本三大川まつりのひとつに数えられる「尾張津島天王祭」。津島神社の祭礼として600年近くの伝統を誇り、全国の数ある夏まつりの中でも最も華麗なものと言われています。』とあります。

この「尾張津島天王祭」は織田信長も楽しんだと言われており、その当時(戦国時代)の津島はこのような大きな規模の祭礼が毎年開催出来る尾張最大の商業都市でした。江戸時代になってもその勢いは変わらず、よってこの地に鉄道が敷かれることになったのは歴史の必然であったと私は思っています。

もっとも名古屋に直行せず、関西鉄道の弥富駅に繋いだのは庄内川を始めとした架橋を避けたとも言われています。当時の土木技術がまだまだ発展途上であったことによるものですが、後に津島から名古屋に直行する名鉄津島線が開業したことで旅客が減り、結局、大正14年(1925年)8月1日に名鉄に営業譲渡。尾西鉄道の名は消えることとなりました。

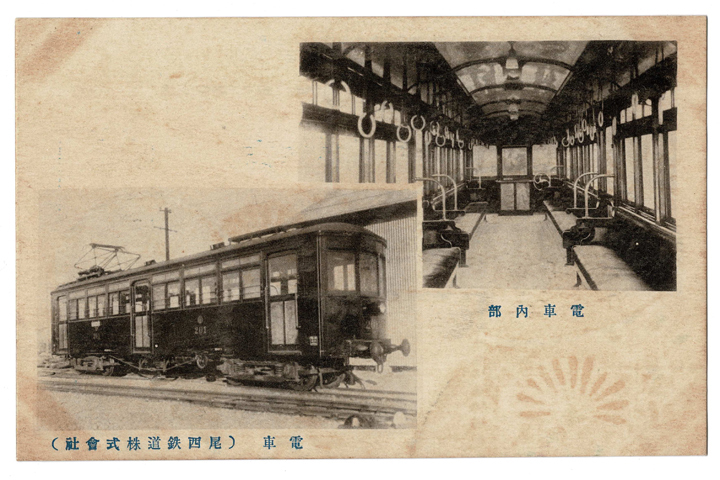

なお非電化で開業した尾西鉄道ですが、大正12年(1923年)までに全線電化しており、当時、こんなモダンな雰囲気のデボ200形電車をデビューさせています。

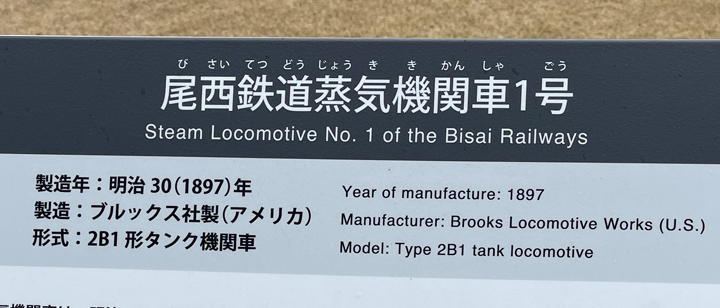

ところで尾西鉄道の開業時の1号機関車は今も明治村で見ることが出来ます。

恐らくこの写真を見れば「ああっ、この機関車なら見たことがある」という人は多いのではないでしょうか?

運転台は開放されており、あまりにシンプルな機器類が却って新鮮に見えるから不思議です。