ヨシズヤYストア西春店(名鉄犬山線西春駅東口すぐ)で、月に1回活動している名古屋パノラマ倶楽部。

今月3月16日にも行ってきましたが、今日はジオラマを作るにあたってのアイデアと工夫のお話し。

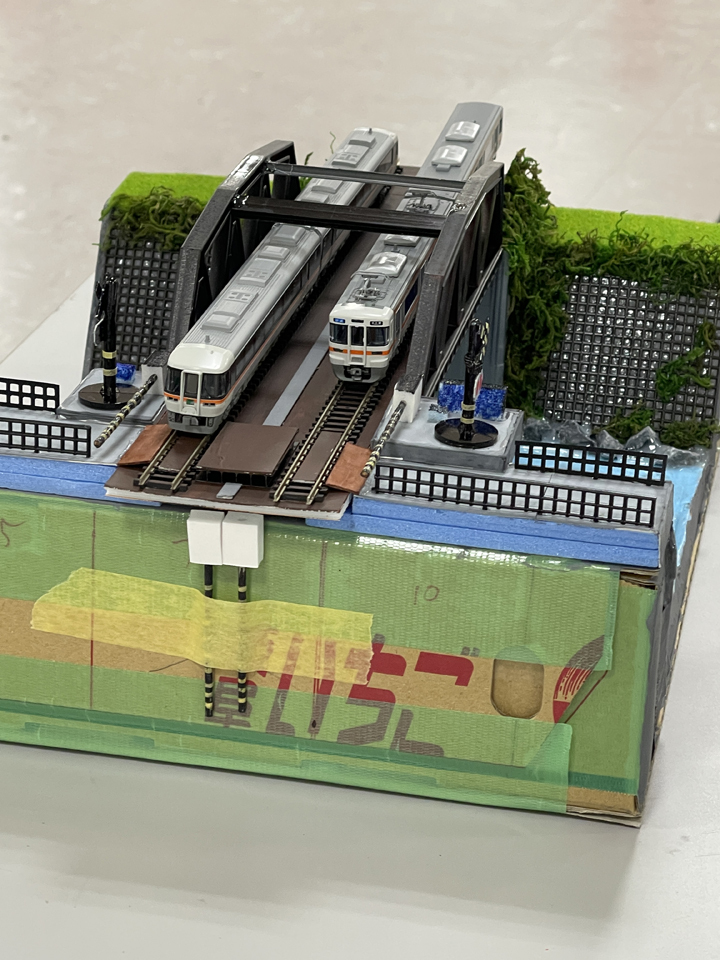

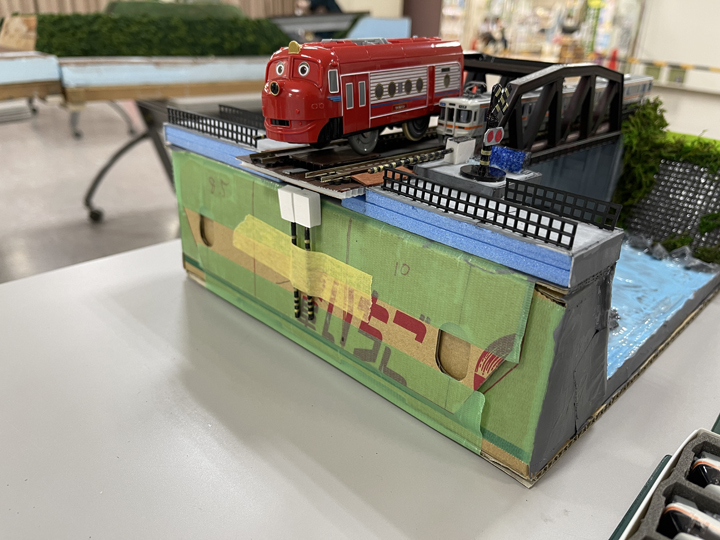

一見、ごく普通のジオラマ。

まず土台は「イチゴ」の入っていた段ボール箱。それが分かるように敢えていちごの文字が見えるようにしています。

また側面には踏切の遮断棒が2本、予備としてあらかじめ用意されています。

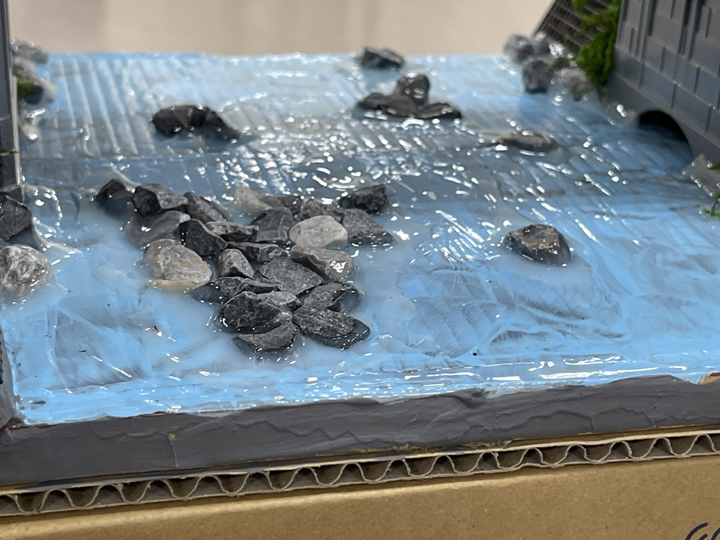

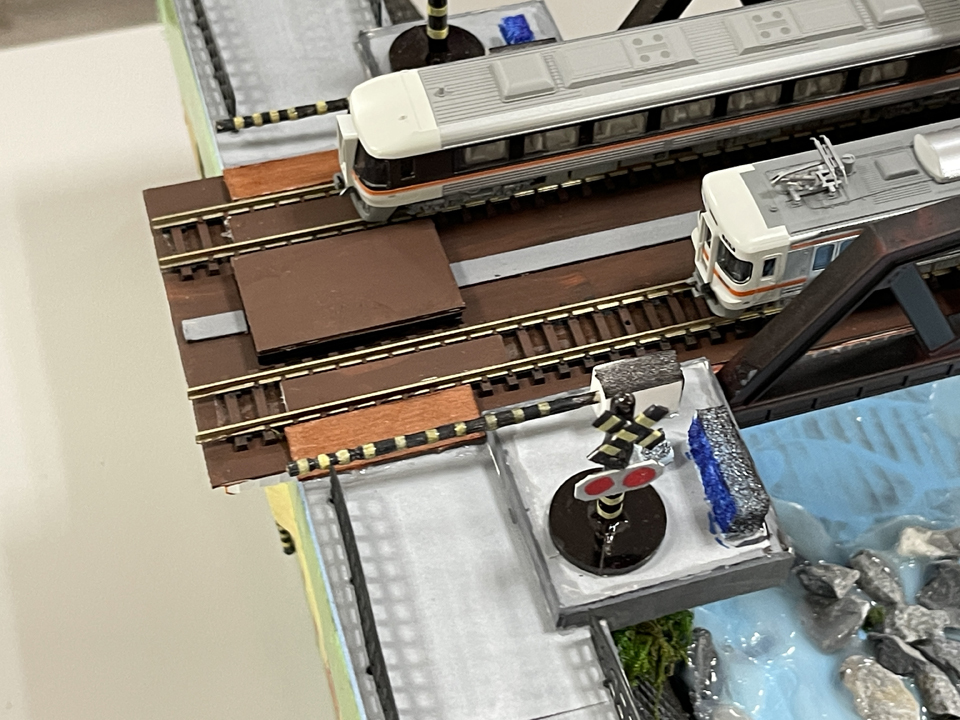

川底はプラダン(プラスチックダンボール)をベースに、一度黒く塗り、その上に青く塗ったそうです。

川の流れを表現している透明な部分は、固まると透明になる木工用ボンドで仕上げてあります。

木工用ボンドはジオラマ作りでは結構使うのですが、薄めて使うことが多く、原液のまま使うという発想(経験)は私にはありませんでした。

考えてみれば、いやっ考えなくとも原液のままであれば、端っこで堰(せき)を作らなくても、厚塗りしない限りたれることは無さそうです。また適度に残るデコボコは、かえって水の流れに見えてくるからあら不思議。

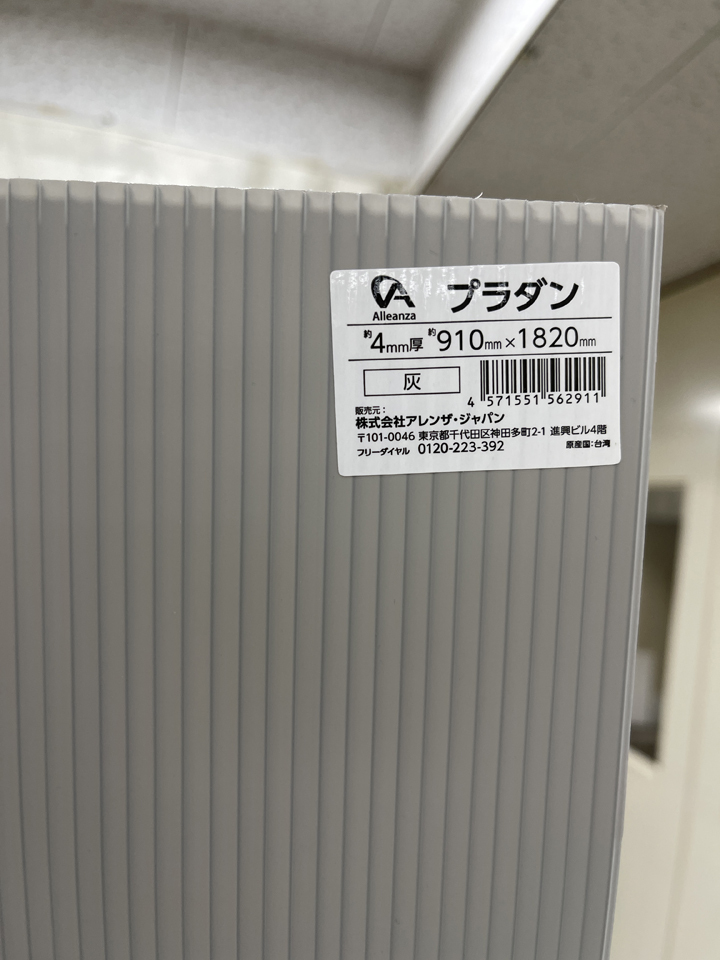

参考までにプラダンとはこれ。

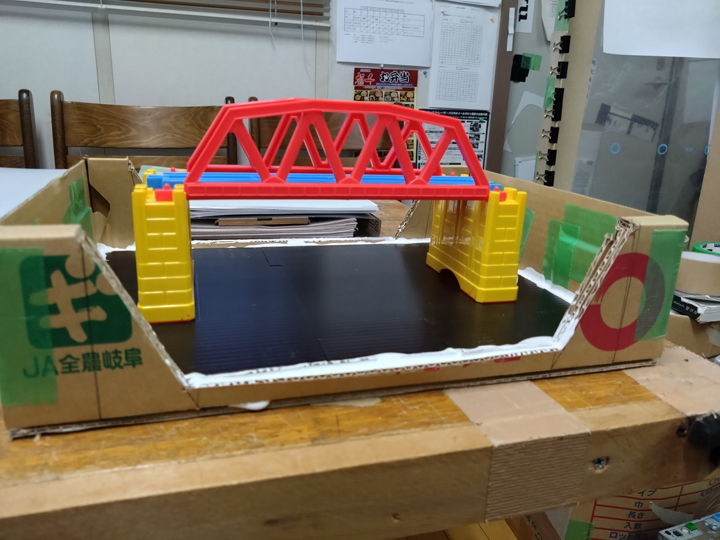

鉄橋と橋脚部分は、元の色が見えなくなるまで着色しているそうです。

そうなんです。実はここ、市販のNゲージ用鉄橋+橋脚を使っていないのです。では何を使っている?

何とプラレールの橋を使っているのです。ただプラレールの橋ですと形状的にトラス橋らしく見えないので、橋の天辺の部分に部品を足しています。

参考までにプラレールの車両を置いてみました。

製作されたMさんによれば「プラレールの橋は、プラレールでは単線なのですが、Nゲージの複線でも良い感じになると思って…」とのこと。

確かにそれは言えてますね。

踏切の遮断棒の元は爪楊枝。警戒色は養生テープ(弱粘着テープ)を細く、短く切って一つ一つ巻いていったそうです。

もっとも私がやろうとすると、指が震えて上手く出来ないでしょう。

今回のジオラマで、個人的に気に入っているアングル。骨太のトラス橋の雰囲気が何とも言えない・

他にも今回、私が触れていないアイデアと工夫はまだまだあります。こうした刺激を大切に、まだまだ進化していこうと決意新た。