日露戦争。明治37年(1904年)2月から明治38年(1905年)9月 の間、日本とロシアが戦い、日本の勝利で終わった戦争です。

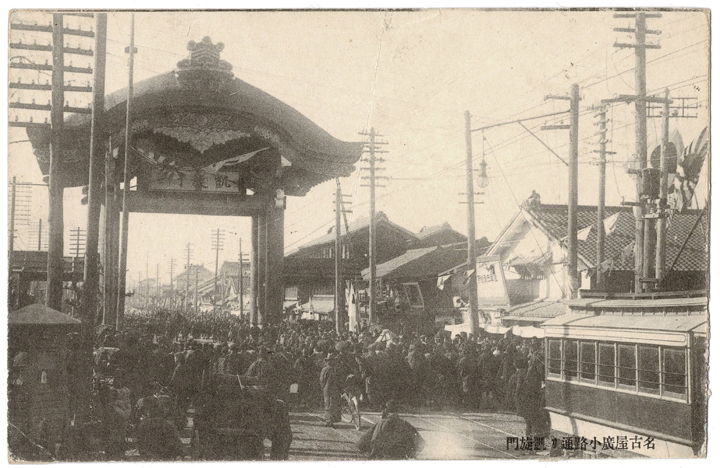

明治39年(1906年)には広小路通に日露戦争凱旋門が作られていました。その凱旋門をくぐるように走る電車(県庁前発笹島行き。で、多分合っている)はこの時、人並みの手前で足止めされています。何だかの戦勝の祝賀イベントとは思われるものの不明。何某かのが行事があったのは間違いないでしょうが…。

話しは飛びますが、明治~大正期の絵はがきを探していたときに、こうした凱旋門に限らず、短期間の特別なモニュメントを見かけることが度々ありました。

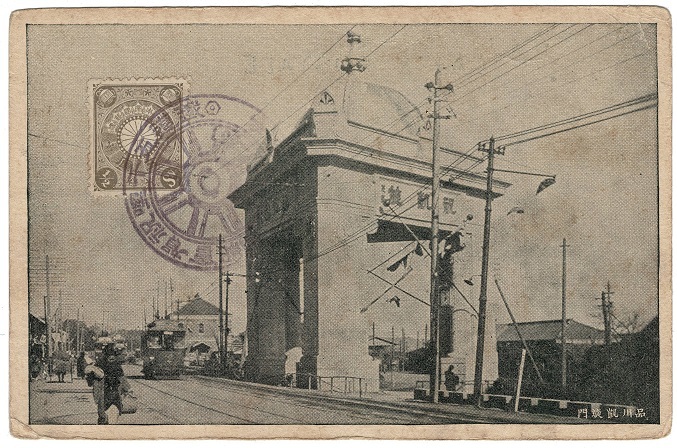

同じ日露戦争凱旋門でもこちらは東京の品川。

大正2年(1913年)、大正天皇をお迎えし、陸軍の特別大演習が名古屋を中心に愛知県で行われた際の「駅前大綠門」。さて「緑門」って何ぞや。「祝賀の際などに建てる、常緑樹の葉で包んだ弓形の門」(デジタル大辞泉/小学館)。

意味が分かったところで、天皇陛下をお迎えするために名古屋市が用意したものと推察していますが、天下国家の重大事に対する地元行政の取り組みにおける現代との違いを感じる写真です。

名古屋の日露戦争凱旋門に戻ります。

逆側から見た凱旋門。門に国旗が掲揚されているので、こちらが表側。そして2枚の写真に写る電車は『名古屋電気鉄道 第1号形電車(略称「名電1号形」)』。当初12両作られたとのことですが、開業時に在籍したのは7両でした。

(参考:昭和27年「市営三十年史」、昭和36年「名古屋鉄道社史」)

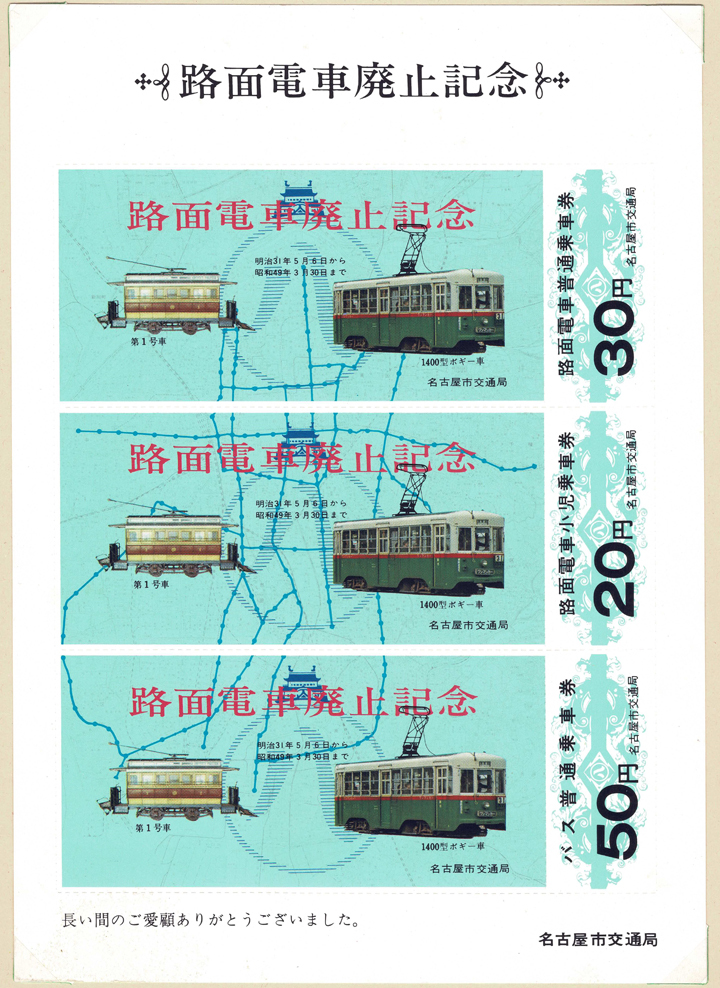

●路面電車廃止記念。明治31年5月6日から昭和49年3月30日まで。

見てほしいのは左側の第1号車。7枚の窓が特徴です。

昭和27年発行の「市営三十年史」には「高さ3.086米×巾1.753米×長さ4.267米で、而も客室内長僅か4.267米、定員26人乗(内座席12人)と云う“チャチ”な乗り物であった。」とあるのですが、運転開始時はそれでも十分な大きさであったであろうし、大型化された昭和の電車から見ればそりゃまあ“チャチ”かも知れないけど、それは「市営三十年史」を書かれた方の少し斜めな愛情表現かもね。とも思っています。

今は明治村に保存されている名古屋電気鉄道で開業当初に活躍した第1号形電車(略称「名電1号形」)。何せ小型ゆえに名古屋では暫くして輸送力不足となり、大正7年(1918年)に開業した札幌電気軌道に譲渡されました。現役引退後も解体されることなく札幌の地で保存され、2014年、名古屋鉄道開業120年、明治村開村50年を機にここ愛知県に戻ってきました。

なお本来であれば、今はもう札幌市に返却されていなければならないのですが、現時点では返却時期未定とのこと。

名古屋時代とは趣が異なる正面の顔。運転台は開けっ広げのオープンデッキから密閉式になるなど、北海道の地に相応しい改造がなされています。

またこの電車には「22」の番号がついていますが、名古屋電気鉄道時代の番号ではなく、札幌市電で付されたものです。さらに言えばこの電車は名古屋電気鉄道開業当初の電車と同じ形ですが、明治34年(1901年)製で、開業から3年後に登場した電車です。

とは言ってもそれでこの電車の価値が下がるわけではなく、100年以上も前に作られた電車をこうして見ることが出来、かつ可愛らしいこのサイズの電車が里帰りして明治村の街並みにいるということにある種の運命を感じると言えば大仰すぎるでしょうか?きっとそんなことは無いはずです。

明治村で毎日見られる電車のポール回し。明治31年、電車が走るだけでも名古屋市民には大きな衝撃だったでしょうが、これまた何をやっているのかがさっぱり分からないこの儀式は、当時の人々にはどんな風に見えたのでしょう。

参考までにこのポール回しを、私はとても愛しています。

これはイギリス・マン島。ポールがあれば襟を正してそれに向き合う私がいます。