今日は戦前の名古屋鉄道と豊橋鉄道の絵はがき。

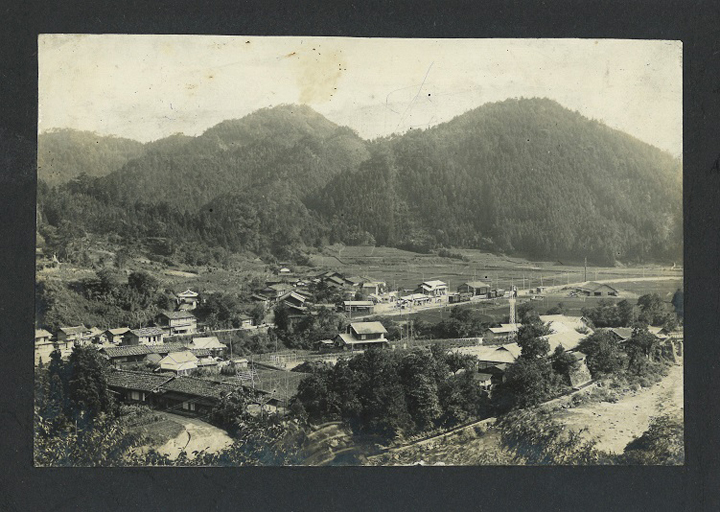

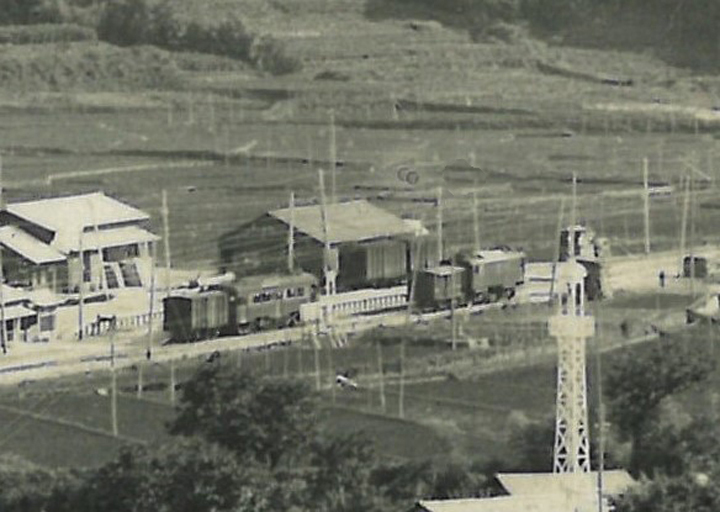

まずは豊橋鉄道田口線清崎駅。田口線はJR飯田線本長篠駅(開業時は鳳来寺口駅)~三河田口駅を結んでいた路線で、昭和43年(1968年)に全廃されていますから、既に廃止から50年以上が経っています。

田口線の廃線跡巡りはほんの一部ですが2019年6月15日に行っており、ここは三河大草駅。私の年齢でもさすがにこの線の現役時代には間に合っていません。

豊橋鉄道田口線ですが、元々は田口鉄道として開業しており、豊橋鉄道に吸収されたのは昭和31年(1956年)のこと。そのころ、飯田線との直通列車もありました。

さてこの清崎駅。開業は昭和5年(1930年)12月10日。その時点では清崎駅が終点で、この写真からはその終点時代の様子がうかがえます。

その後、田口鉄道の終点、三河田口駅までは昭和7年(1932年)12月22日に延伸しており、この写真はそれまでの2年ほどの間の撮影。写っている電車はモハ10形、電気機関車はデキ53。

右の絵はがきの場所は豊橋駅前。電車の左側の三角屋根駅舎は省線(現・JR東海)の豊橋駅。その奥にある三角屋根駅舎は豊川鉄道(現・JR東海飯田線)と愛知電気鉄道の吉田駅(現・豊橋駅)。その後、豊川鉄道が国有化され、2つの駅は「豊橋駅」として統合されます。2つの駅舎が並んでいる姿はそうした歴史の生き証人。

そしてその豊橋駅前にデンと停まっている電車は何?そもそもここは駅?

答えは今の豊橋鉄道渥美線(開業時は渥美電鉄)の新豊橋駅(開業時の駅名は「豊橋駅前」)なのですが、その後現在の新豊橋駅の場所に移転しており、この地にあるのを自分の目で見ている人はアラカン世代以上の年代の方。

また渥美電鉄が昭和2年(1927年)10月1日に開業した当時は、軌道法による路面電車。そのため電車は一見郊外電車ですが、車体にはステップがあり、それを使って乗降するようになっています。その電車ですが、形式はデテハ1000形。ドア戸袋の丸窓が何とも優美。

何度も利用している豊橋駅ではありますが、今の駅前と比較できないほど風景が異なります。この電車が停まっているのは、今の駅前のどの辺りなのでしょうか?

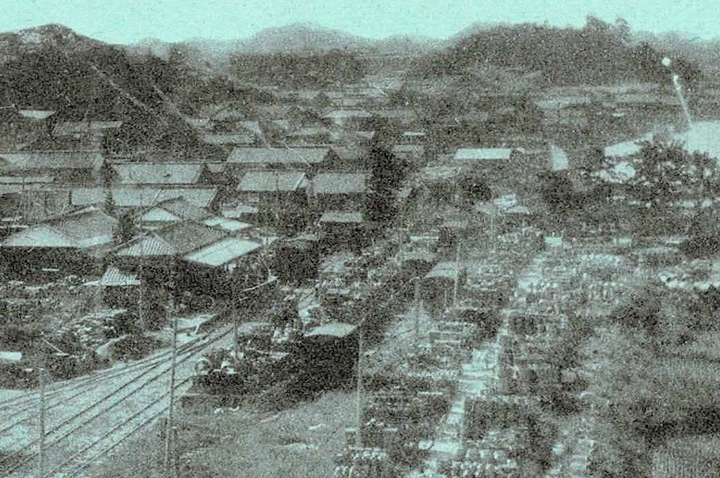

「常滑町全景」。今の常滑市の一部。常滑市は旧常滑町を中心に、周囲の町村が昭和29年(1954年)に合併し出来ました。

昭和8年(1933年)の印があるから、多分その頃の名鉄常滑線常滑駅。(開業時は愛知電気鉄道)

今この駅は高架化され、更に中部国際空港駅まで伸びていますが、昭和8年頃の駅は海際だったのですね。

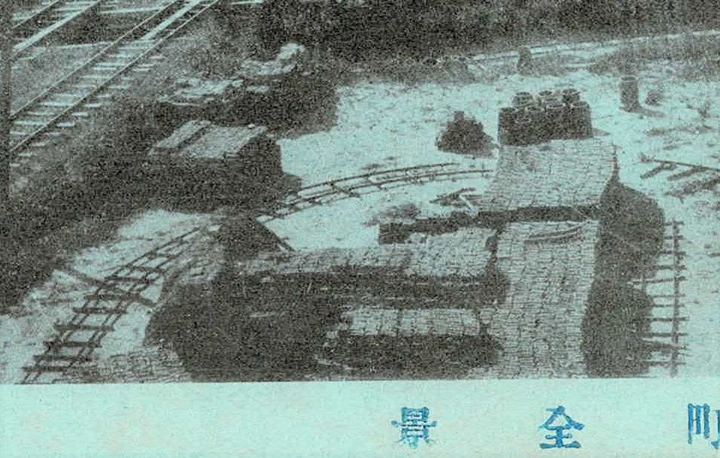

愛知電気鉄道が常滑駅に達したのは大正2年(1913年)4月1日。トリミングした画像が粗いので分かり難いですが、向かって左側の旅客ホームより右側の貨物ホームらしき場所の方が長いし、物が一杯置かれている。しかもその右側に所狭しと置かれているのは遠目にも出荷を控えた「土管」と思われます。以前、常滑と言えば土管の町と言われていましたが、これを見れば一目瞭然ですね。

何とも気になるレール(?)が写っているのですが、その正体は不明。残念。

こうして古い絵はがきを見るのが、最近は面白くなってきました。特に、今の風景を知っている場所を見るのが楽しみです。