古い地図を見ていて思わぬ発見をすることがあります。

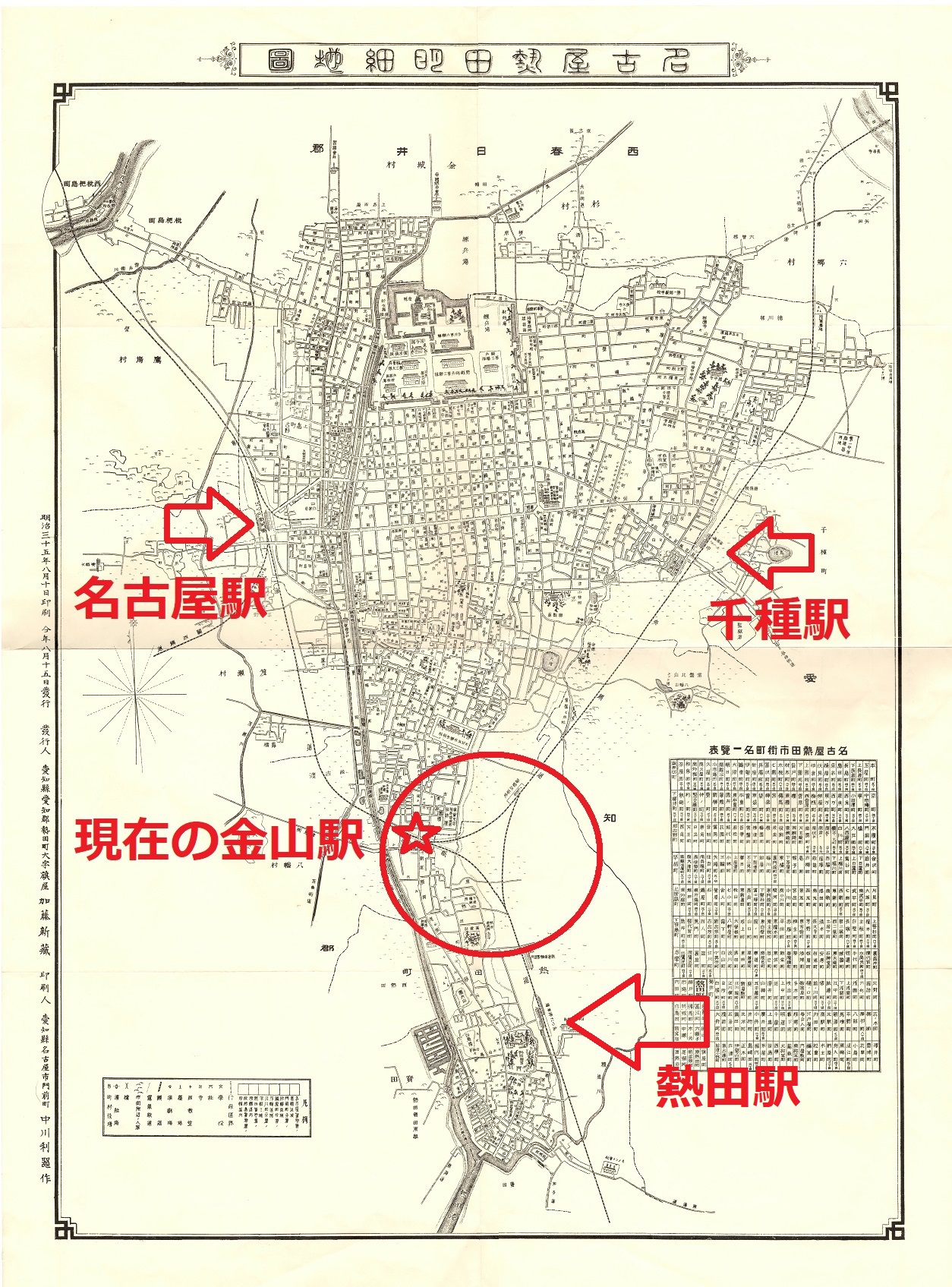

●明治35年(1902年)8月10日「名古屋熱田明細地図」(加藤新蔵) 所蔵:NPO法人名古屋レール・アーカイブス

何かと言えば「現在の金山駅」の右側に注目。そこにはデルタ線/三角線があり、東海道線と中央線を繋ぐ線路が確認できます。

以下、Wikipediaから転載。長文です。

******************************

■日本国有鉄道

●東海道本線熱田駅 - 中央本線千種駅間(東海道本線貨物支線)

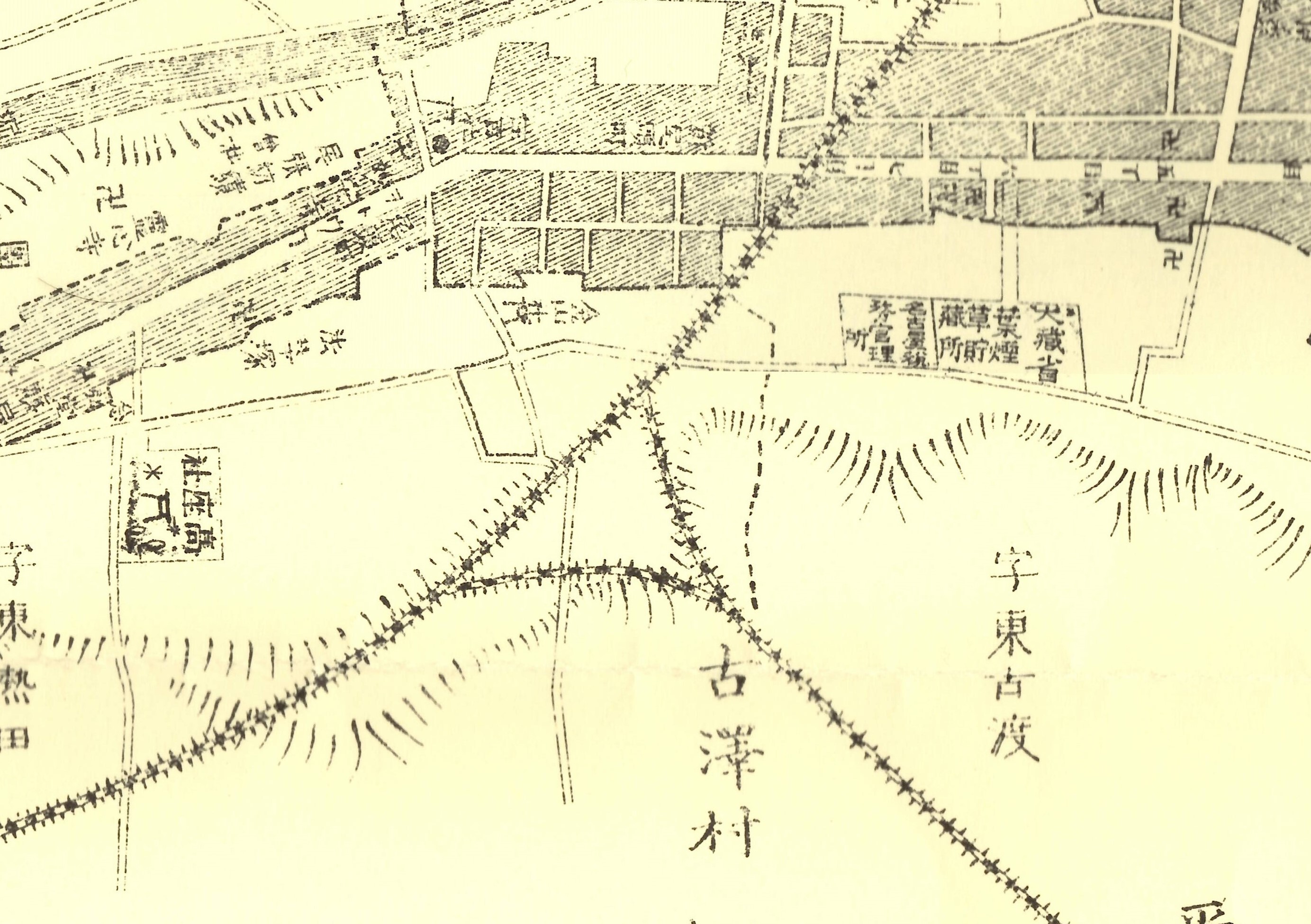

熱田駅の東にあった兵器工場(名古屋陸軍造兵廠高蔵・熱田製造所)や車両工場(日本車輌製造)で製造された物資の輸送の便を図るため、1918年(大正7年)9月10日に開設された連絡線である。当時中央本線の、名古屋市内の駅は名古屋駅と千種駅しか存在せず、東海道本線・熱田駅方面と中央本線間の物資輸送は、一旦名古屋駅まで輸送してスイッチバックしなければならず、不便を強いられた。本連絡線はその不便を解消するために設けられたものである。東海道線の分岐点は熱田駅の北0.5km付近(北緯35度8分9.5秒 東経136度54分29.3秒)、中央本線の合流地点は古渡信号場(北緯35度8分40.6秒 東経136度54分24.8秒)であった。本連絡線は1930年(昭和5年)4月1日に廃止された。線路跡は道路として整備され戦後まで残っていたが、その後は跡地の宅地化が進み、痕跡はほとんど残っていない。

******************************

最初はてっきりこれかと思っていたら、大正7年開設なので時代が合わない。

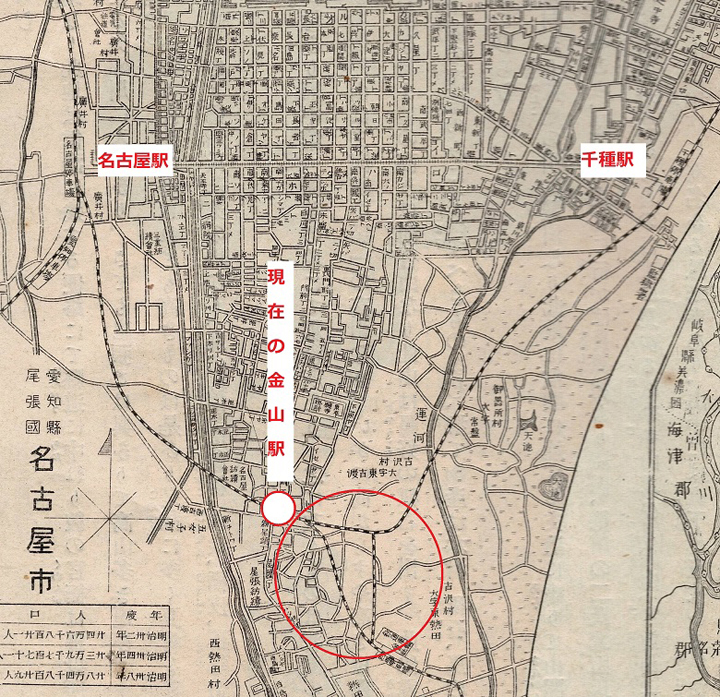

●明治35年(1902年)5月26日「名古屋新図」(若山文二郎) 所蔵:NPO法人名古屋レール・アーカイブス

同じく明治35年発行の別の地図。ここにもデルタ線があります。

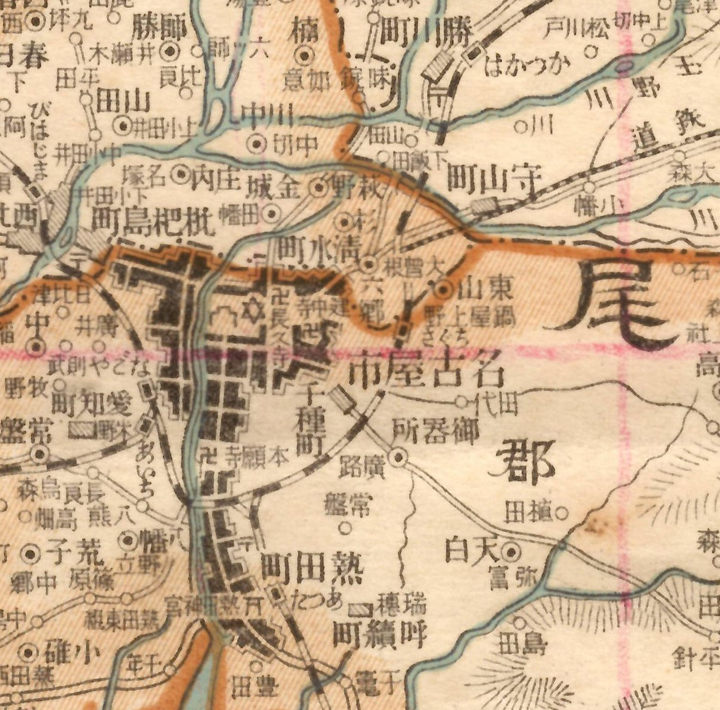

●明治40年(1907年)7月10日「愛知県管内全図」(中村由松・福岡元次郎)

明治40年発行の地図にもまだあります。

●明治40年(1907年)8月18日「愛知県全図」(川瀬書店)

別の地図でもデルタ線を確認。ここまで来て更に謎が深まっていく。

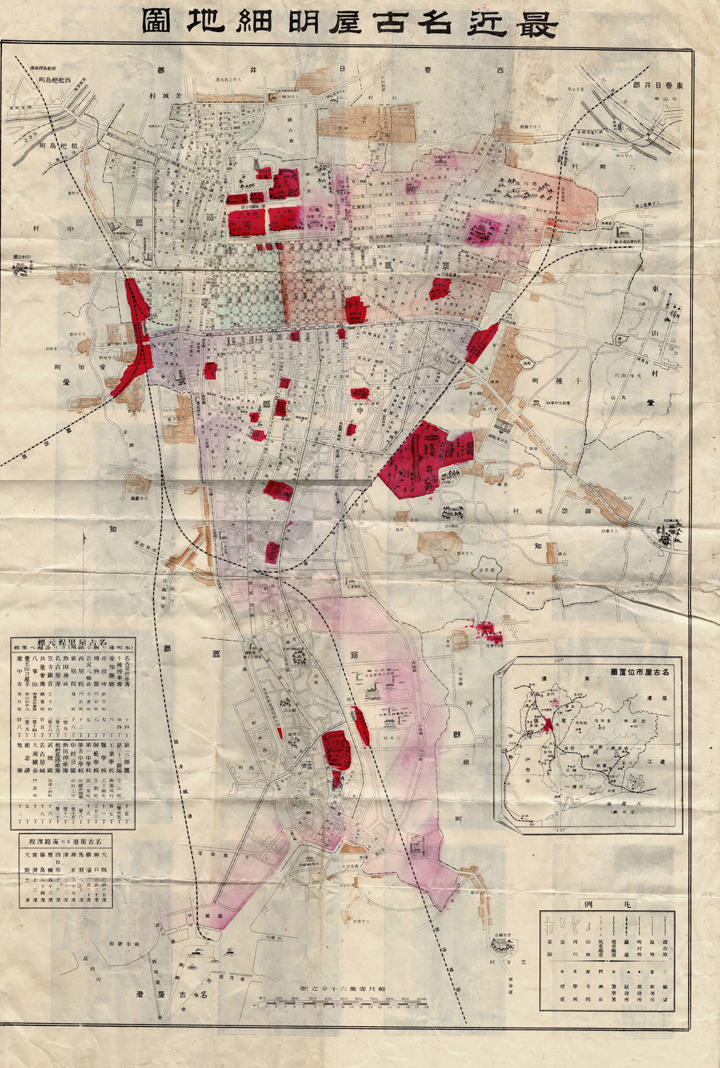

●明治43年(1910年)3月5日「最近名古屋明細地図」(富田屋/富田喜作)

明治43年の地図で、デルタ線は忽然と消えました。

この時期発行された別の地図にもそれはありません。

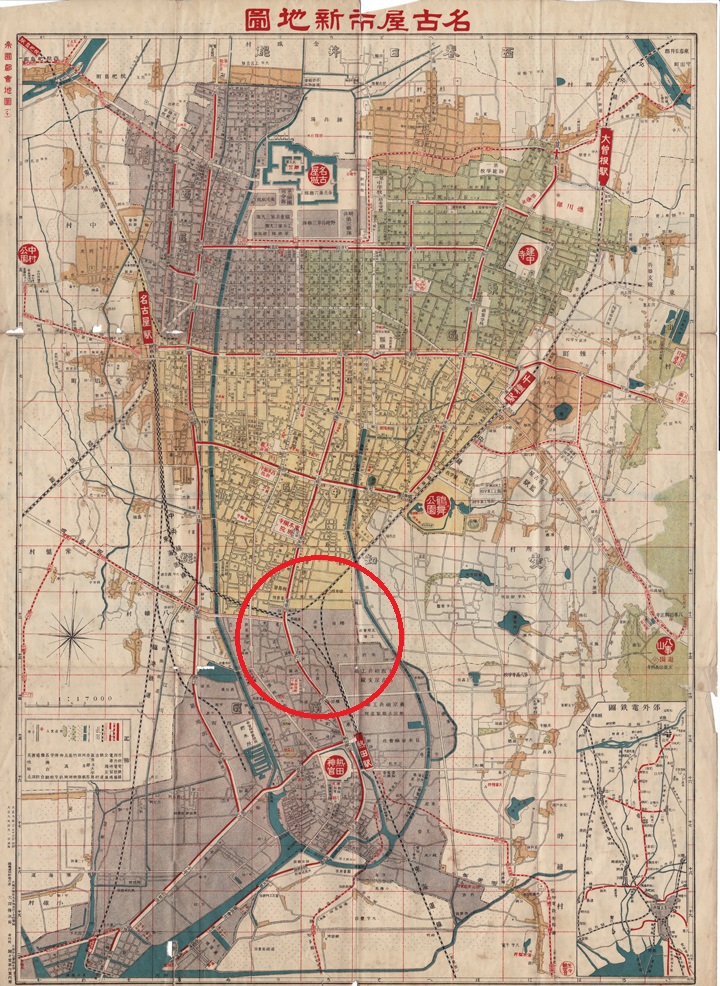

●大正9年(1920年)4月1日「名古屋市新地図」(駿々堂旅行案内部)

大正時代に入り、デルタ線は再び登場。昭和10年代までの地図にはこれが載っており、以降は再びその姿を消しました。

恐らくですが、この地図のデルタ線がWikipediaにあった東海道線~中央線の連絡線で間違いなく、名古屋の鉄道史に詳しい方にもそう伺いました。

では明治時代のデルタ線は一体何だったのでしょうか?

私の確認できた地図は明治20年から明治35年まで飛んでいます。その15年の間に何があったのでしょう?

現状での結論です。

(中央線開業の歴史)

●明治33年…名古屋駅~多治見駅間

●明治35年…多治見駅~中津川駅

●明治41年…中津川駅~坂下駅

(中略)

●明治44年…中央線全通

先の名古屋の鉄道史に詳しい方によれば、中央線の延伸工事にあたり、その建設資材の運搬用に「名古屋駅でスイッチバックの必要の無い連絡線を作ったと記録があったはず」とのこと。私はそれを見つけられていませんが、デルタ線が地図に登場した時期と消えた時期は中央線の工事期間に符合しており、状況的にはそれしか考えようがありません。

また大正7年の連絡線開通は、使われなくなっていたデルタ線を再整備したと考えれば、これも合点がいきます。

史実としての確定とは至っていませんが、私なりには自信が持てています。

鉄道趣味って奥が深いと改めて思う今日この頃です。