大正11年(1922年)8月1日、名古屋市内の路面電車の主体が名古屋電気鉄道から名古屋市電気局となりました。

ことの経緯をここで触れることはしませんが、当時の名古屋では一大事であったことは間違いありません。

市営化にあたり名古屋市から記念絵はがきも発行されました。余談ですがこの記念絵はがき(3枚セット)は平成4年(1992年)の市営交通70周年時に“復刻”されており、私自身それを1組持っていますが、このブログでは100年前のものを掲載します。

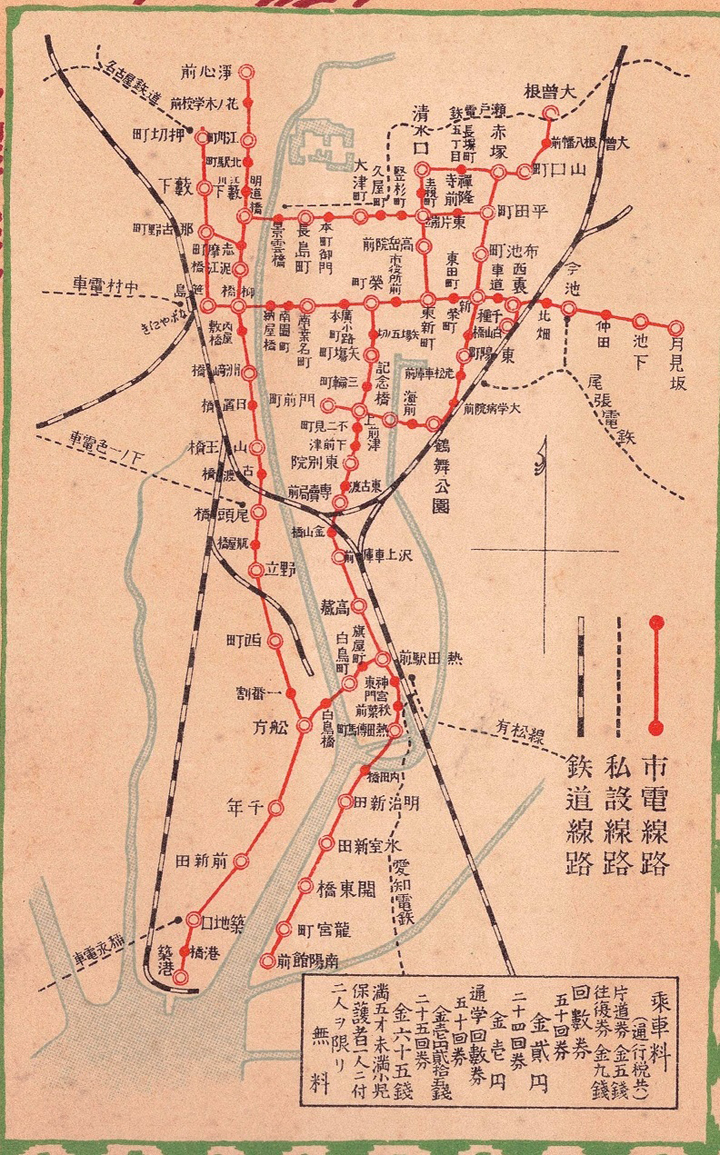

1枚目。当時の路線図。市営化されたのは名古屋電気鉄道の路面電車で、左上にある「名古屋鉄道」は名古屋電気鉄道市内線の名古屋市への譲渡決定後に、郊外線を経営する会社として設立されたもので、現在の名古屋鉄道の前身ではありますが、その後名岐鉄道と名前を変えています。

またこの路線図では昨日紹介した熱田電気軌道の名前がありませんが、大正8年(1919年)に名古屋電気鉄道に合併されており、この図では南(下)の南陽館前に行く路線がそれです。また神宮前を起点とする愛知電気鉄道(愛知電鉄)ですが、今の名古屋本線にあたる路線が「有松線」なのは、当時の開通区間が「神宮前駅~有松裏(現在の有松)駅」間だったことによります。

もう一つ、左下に稲永電車の路線がありますが、これは築地電軌(大正6年開業、昭和12年に名古屋市に営業譲渡)の路線で、築地口からの路線は大正6年(1917年)の開業です。

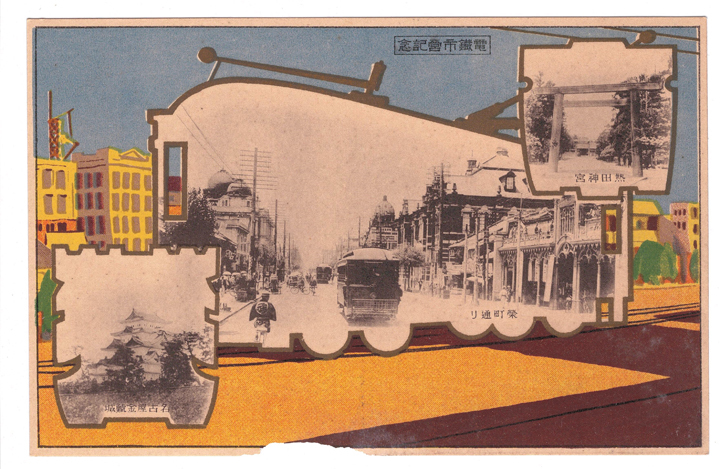

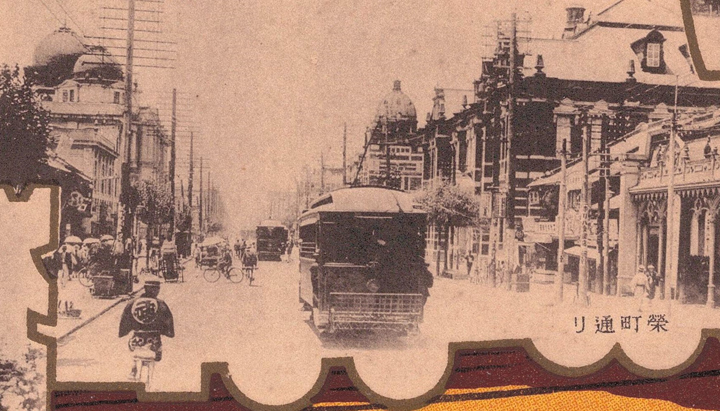

名古屋城、熱田神宮、栄町通りという名古屋の王道三点セット。名古屋城と熱田神宮が何の型の中に入っているかは分かりませんが、栄町通りは間違いなく当時の電車をかたどっていると思います。

それにしても栄町(広小路)通りは、絵はがきを見ているだけでも日進月歩を感じます。

功労者の顔写真。上段は現市長を中心に、左右は前市長って、「前」が1人でないのは何故?しかも右側の方のお名前は「大喜多」と「大喜田」のどちらだったのでしょう?

下段の左右は市議会の現議長さんと前議長さん、そして真ん中は名古屋電気鉄道と名古屋鉄道の社長だった方。さてどちらの社長の立場でこの絵はがきに登場したのでしょうか?名古屋市交通局でもきっと分からない???

●昭和27年(1952年)8月1日「市営交通三十年史」(名古屋市交通局)

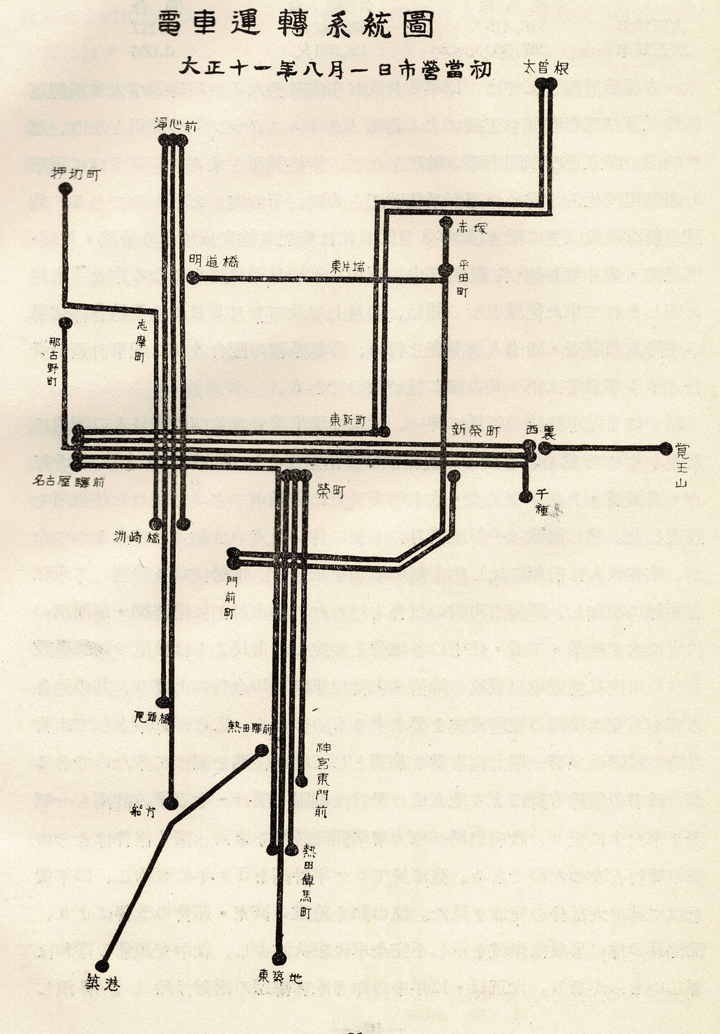

2枚目の画像は路線図でしたがこちらは系統図。例えばですが、栄町から南方を結ぶ系統が、東築地、熱田伝馬町、神宮東門前と折り返す停留場で系統を分けているのが面白いと思いました。私が知る昭和40年代の市電は途中での折り返し運転のある系統は無かった記憶あり。もっとも「臨時」の系統の可能性も捨てきれません。一度調べてみます。

ところで市電は何故「電気局」だったのでしょうか?

1)名古屋市内の電気の供給を、名古屋市電気局が行っており、電気を使う電車の担当部局を電気局とした。

⇒もっともらしく聞こえますがこれは不正解です。名古屋市内の電気は民営です。

2)東京市(当時)の真似。

⇒東京市では、発電所を持つ東京鉄道を買収した際に「電気局」を作り、市電の所管部局を東京市電気局としており、それにならった。

因みに大阪市でも「電気局」が市電を担当していた時期があり、その時の「大阪市電気局」は電気事業を行っていました。

⇒ということでどうやらこれが正解だと思いますが、名古屋市交通局さんにいつか聞いてみたいと思っています。

なお「市営交通三十年史」を始め、名古屋市の公営交通の歴史を纏めた資料には「電気局」の名称についての解説は出てきません。(稲見調べ)