●国立公文書館デジタルアーカイブ「 公文別録・内閣・明治十九年~大正元年・第一巻・明治十九年~大正元年 付箋」

明治19年(1886年)7月14日、「中山道の鉄道工事を廃止し更に東海道に敷設の件 右謹て奏す 内閣総理大臣 伊藤博文」

これをもって中山道に沿って敷設される予定だった東西を結ぶ幹線鉄道は、正式に東海道に沿って敷設されることとなりました。

●国立公文書館デジタルアーカイブ「公文別録・内閣・明治十九年~大正元年・第一巻・明治十九年~大正元年 付箋」

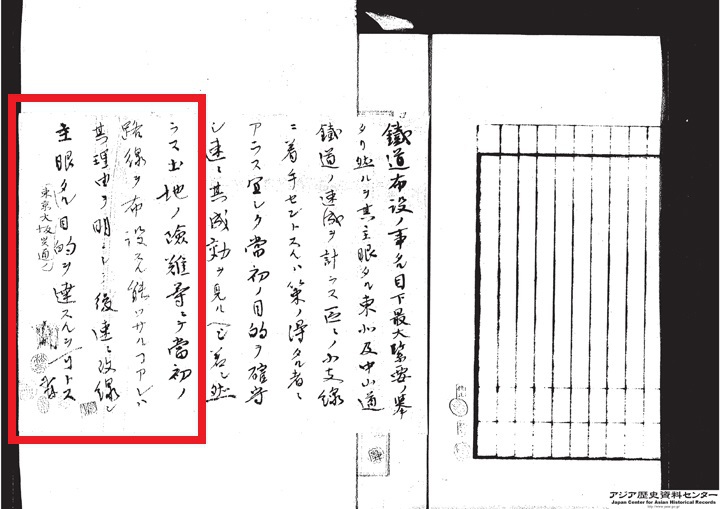

この文書は明治19年(1886年)3月に当時の井上勝鉄道局長が上伸した「鉄道布設工事拡張の儀に付伺」。「主眼たる東京大坂の貫通の目的を達するを可とす」とあり、要は中山道鉄道から東海道鉄道への変更は、ちゃんと理由があれば了解するので、何が何でも早く開通させよといったところでしょう。

この意見を書いたのは誰かということになりますが、東西を結ぶ日本で初の幹線鉄道のルートの決定権を持った方(現在の大臣級)であることは間違いありません。

(参考)2011年「中山道鉄道の採択と東海道鉄道への変更ー東西両京連絡鉄道に関する三つの問題ー」(松永直幸)

「日本歴史学会編集 日本歴史2011年4月号」(吉川弘文館)掲載

●国立公文書館デジタルアーカイブ「公文附属の図・三号 東京大阪之間東海道並中山道仮定鉄路之図」

なんとなく地図かな?という程度の図。

東京大坂之間東海道(並びに)中仙道仮定鉄道線之略図。

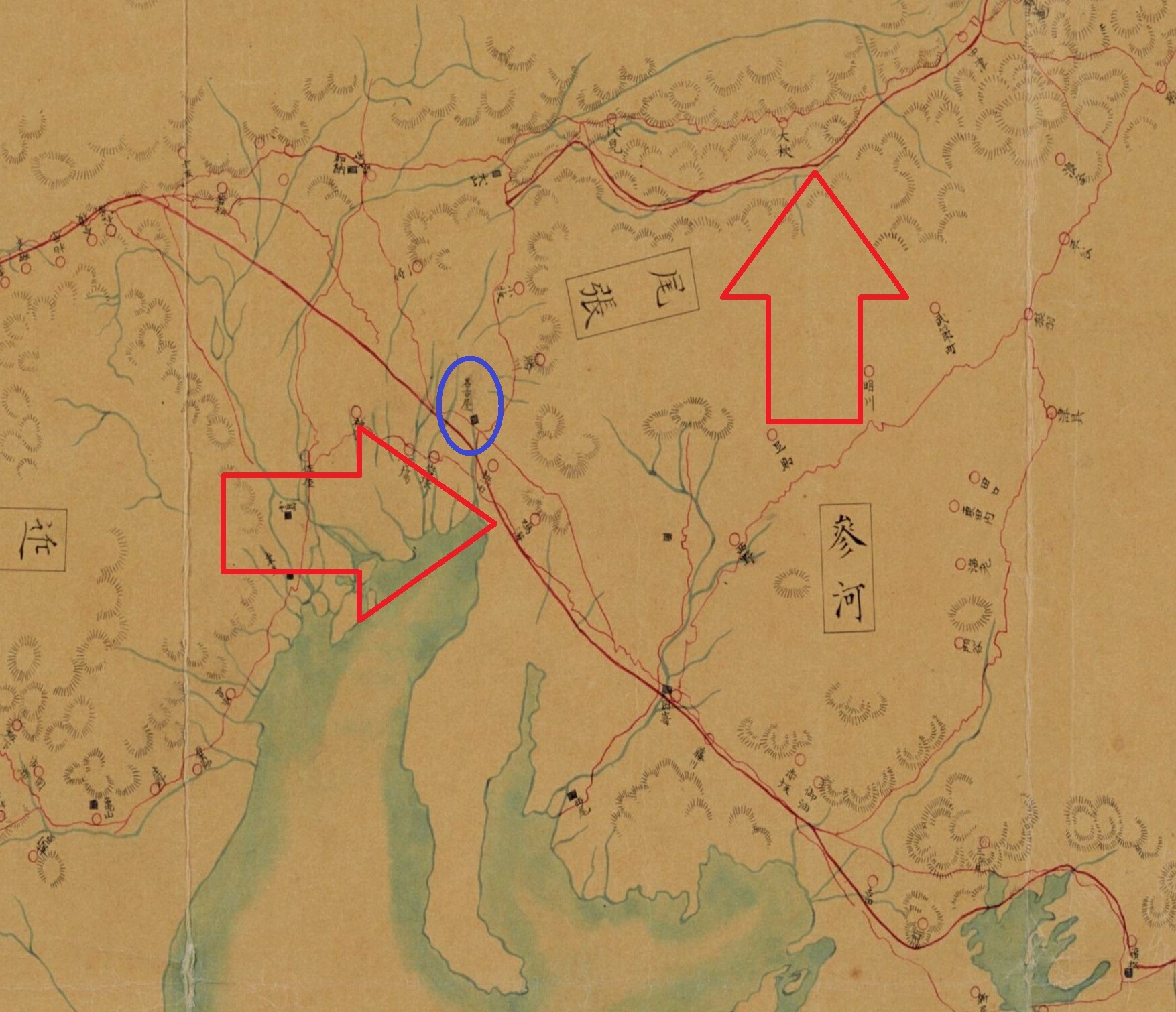

その名古屋を中心としたエリアをトリミング。青い丸が名古屋。その右側の矢印が中仙道(鉄道)で左下が東海道(鉄道)。

調べているうちにたまたま見つけてしまったのですが、これがよく分からない。東海道鉄道が走る位置も最終案とかなり違うし、そもそも中仙道鉄道は犬山から西のルートが描かれていない。そしてそれ以前のことですが、上田から松本経由と言う(中山道鉄道の)最終決定ルートと異なり、軽井沢近辺から南下し、諏訪湖経由だったりします。

いつこれが作られたかも疑問なのですが、中山道鉄道を検討していた時期に、東海道鉄道も並行して検討した可能性があるのでは…、という新たな歴史ロマンの登場!などと極めて個人的な興味の域を出ないのが残念です。

ところで中山道鉄道が建設開始後に廃止となった理由ですが、まずは碓氷峠を始めとした山間地域の工事の困難さ。急げと言われても一体どれほどの時間がかかるのかが作り始めてやっと分かったという残念な話し。もっとも明治の初期ですから、今のような測量や工事用の機器があるわけではありません。また工事が急がれる中、作りながらその先の測量を行う自転車操業だったとのこと。徒歩で線路敷設の予定地を調査(測量)はしているのですが、やむを得ない結果と言えるでしょう。

一方東海道鉄道。もともと何故こちらを選択しなかったかですが、東海道筋はすでに海運が盛んであり、町も栄えていたことによります。

東西の両京(東京と京)を結ぶ新しい交通機関は、当時の優先課題として(未開の地を切り開く)地域振興を目的としており、その意味で東海道鉄道は当初候補としてはあったものの、最終的に選ばれることはありませんでした。また中山道鉄道はそれを軸にしてそこから分かれた枝が各地の港へ繋がっていくという想定でした。日本の背骨の山がなだらかであればそれは正解だったと言える日があったのかも知れません。

結局それからわずか3年後の明治22年(1889年)に東海道鉄道は全線開通することになるわけです。

ところで今回の話はちゃんと書き出すと際限がなく、一方で私の調べは追いついていません。このブログでは日本の鉄道史のほんのさわりということでお許しを。

日本の東西を結ぶ幹線が、最初は東海道沿いに作られる予定ではなかったということを確認して今日は筆を置きます。