アフリカ・ケニア(7)8月24日(日)。

朝食後はマサイ族の村で、その生活を見学。

見学できるマサイ族の村はアンボセリ国立公園内に幾つもあるようですが、ほぼ同じような感じとのこと。

まず村人が総出で、歓迎の踊り(?)。私たち観光客も一緒になって輪になります。

村内に入ると家の見学。

と言っても小さな明かり取りの小窓があるだけなので中は暗く、目が慣れないのでほぼ何も見えませんが、ベッドらしきものがあるのは何となく分かりました。

それから火起こしの見学。

昔、学校の実験でやったことを薄らと記憶していますが、それよりも伊勢神宮で日々の儀式としての火起こしを取材させて頂いた際のことを思い出していました。

(この村で現在も本当にこうした火起こしをしているかどうかは不明。まあロマンでも良いかな)

その後、医者がいないマサイ族の村で使う、“薬”の作り方、使い方の説明を聞きます。

などなどの説明の後は、「手製」のお土産品の販売。

彼らにとってその売り上げが村の貴重な現金収入となっているそうで、それがあるから観光客を受け入れているわけで、但し、値段はあってなきがごとしで交渉の必要があります。

ただ私としては、マサイ族の村の見学という得がたい経験の対価としてお土産品を数点購入しました。ホテルやお土産屋さんで買うよりは思い出になるかな?とも考えた次第。

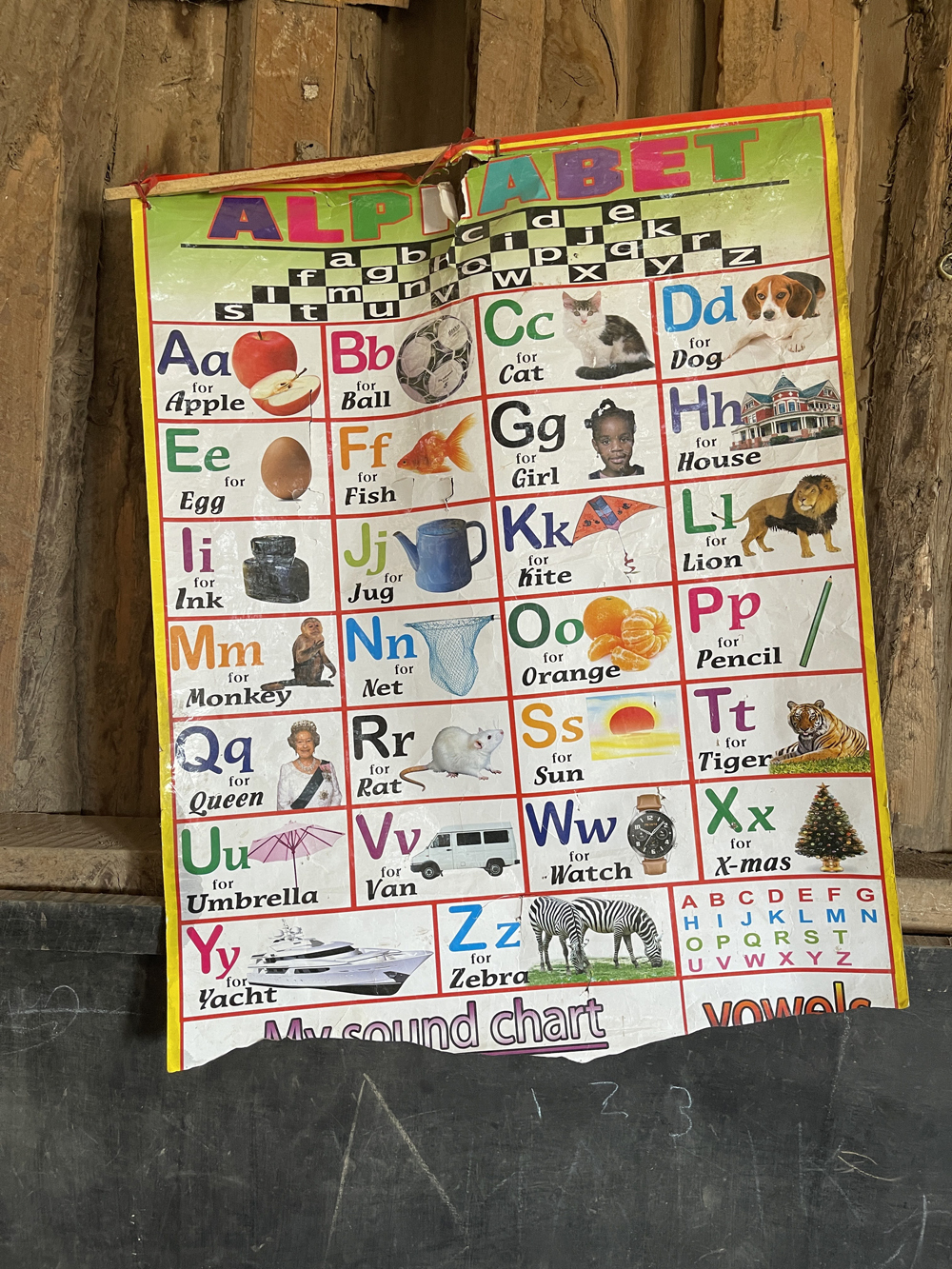

最後に“学校”の見学。

中に入ると17人の子ども達がいて、歌を歌って迎えてくれました。

学校と言ってもケニア政府の認めた学校ではなく、村の自主運営とのこと。

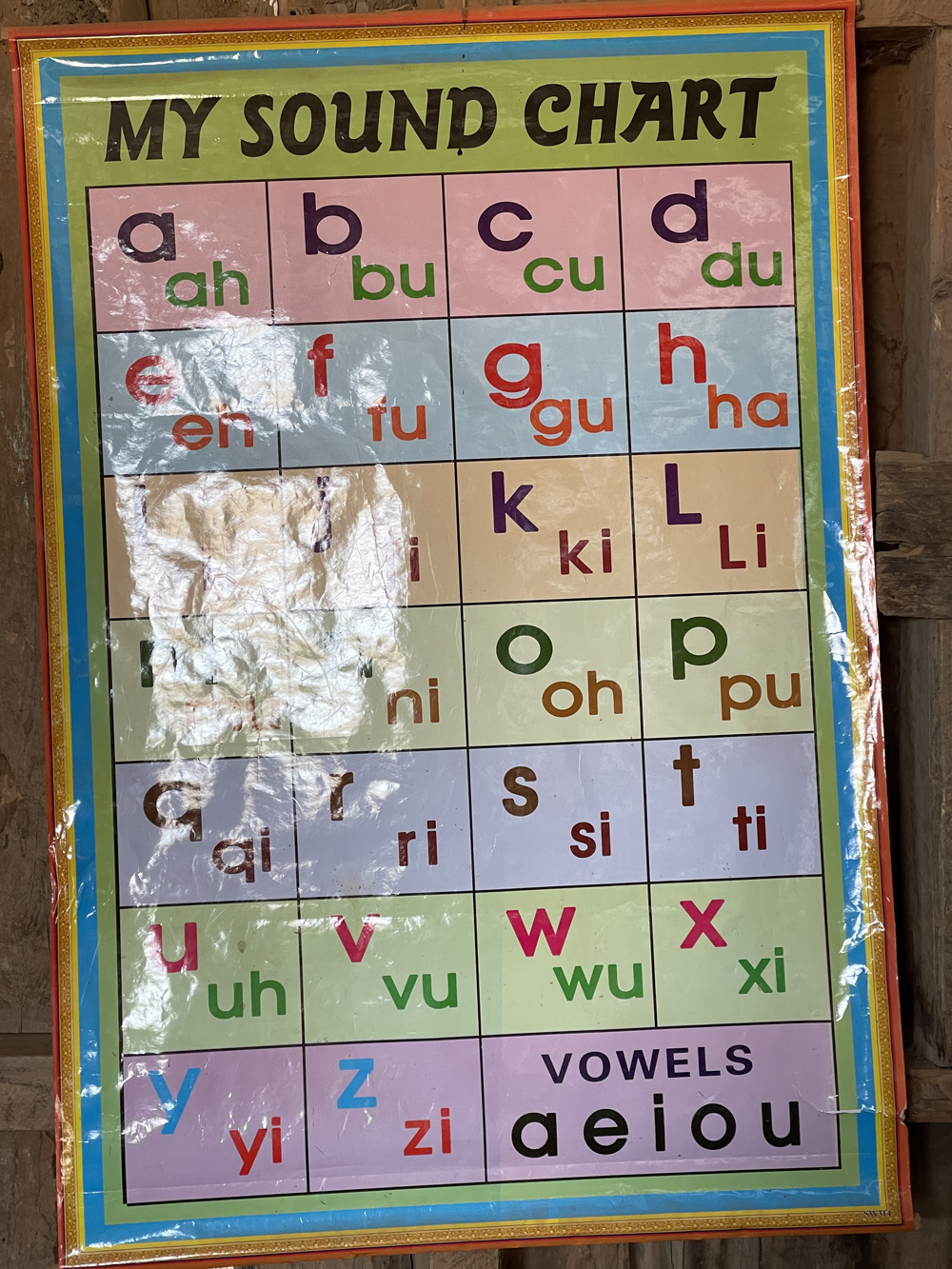

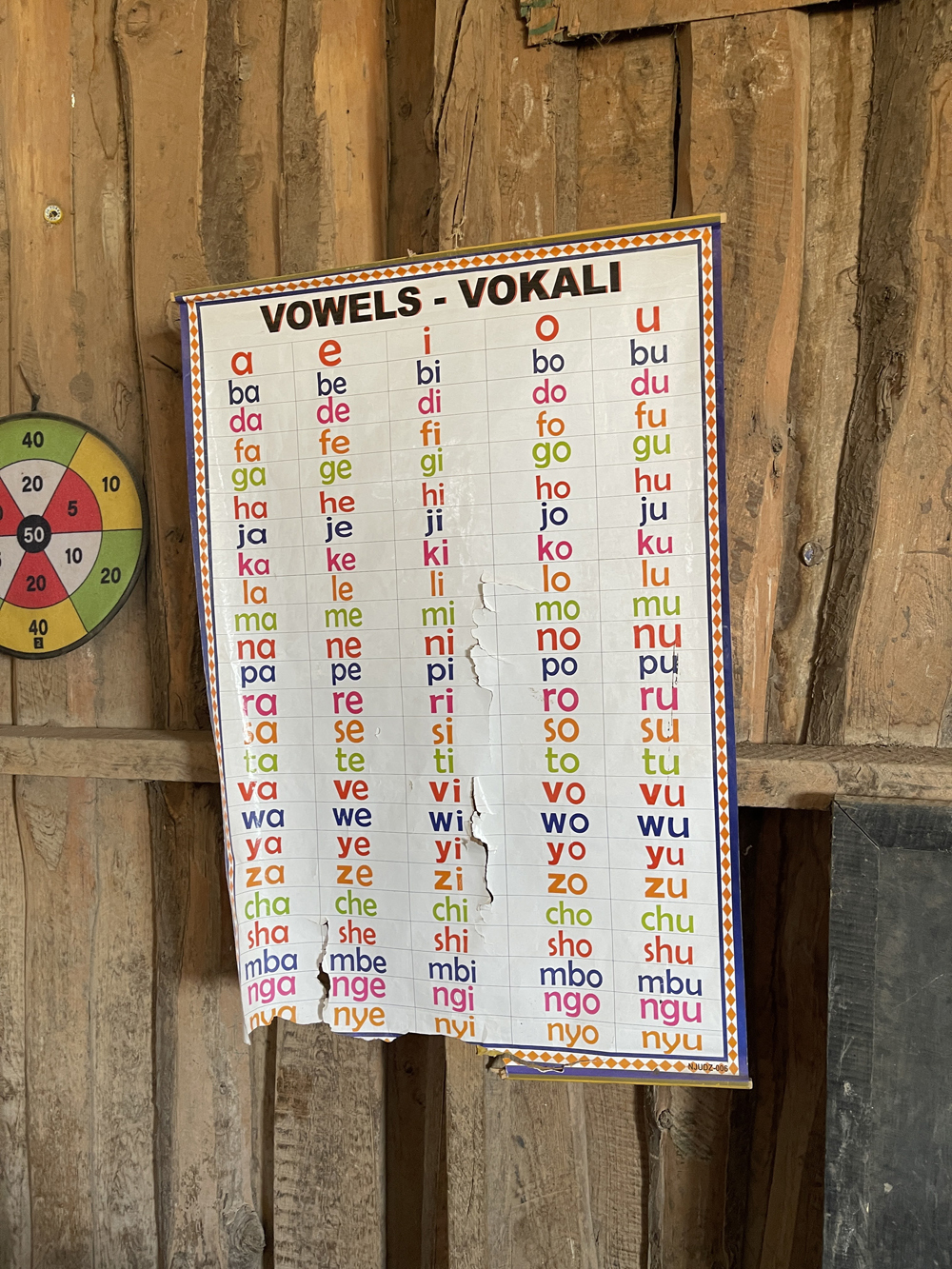

ここでは2歳から8歳の子どもが学んでいて、主に英語を学習しているそうです。

この日の先生は、村の若い青年で、ボランティア。

参考までにスワヒリ語の文字ですが、かつてはアラビア文字が使われたようですが、今はラテン文字(ローマ字)を使うそうで、教室に掲げてある教材はそれに沿っているそうです。

また学校ではスワヒリ語を学ぶことはなく、それはそれぞれの家での役割となっていると聞き、納得。

このベースがあるので、マサイ族の人は、子どもも含め、英語の日常会話は出来るようです。

ここでは学校の運営経費への寄付の呼びかけがありましたので、私は応分の提供をさせて頂きました.

これで私が次回、この村を訪問した時は“家族待遇”で歓迎され、この村に泊まれるそうです。(笑)

余談ですが、「今時、マサイ族の人もスマートフォンを使っていますよね?」とガイドさんにお聞きしたところ、「多分、そうでしょう。」との回答がありましたが、充電をどこでしているか、例えば近くの町でするかもしくは、私たち観光客の目の届かない場所に、ソーラーパネルがあるかも知れないとかまでは分からないとのことでした。

なお出たゴミですが、村に隣接して小さな焼却場があり、そこで燃やしているそうです。

なんだかんだで1時間15分ほどの滞在。

世界各地には、結構な数の観光「民俗村」があります。その小規模なリアル版というのが私の感想です。