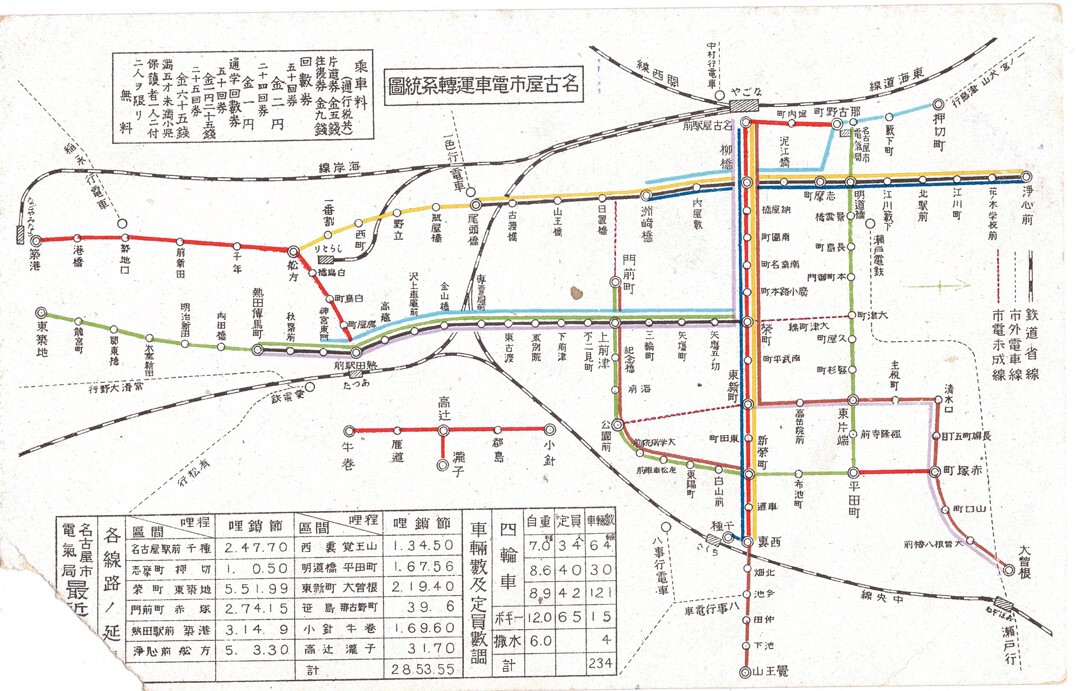

大正12年(1923年)発酵と推定される名古屋市電車運転系統図。

昨日アップした路線図(大正11年発行)との違いの一つは今の地下鉄覚王山駅の場所にあった「月見坂」の電停名が「覚王山」になっていること。もっとも運転系統図では既に「覚王山」となっていることから名古屋市営化に伴い、電停名を覚王山としたようです。

次に牛牧~小針、高辻~滝子の区間が開通していること。名古屋市電東郊線の開通(当初)は大正12年(1923年)1月。

もう一点、分かり難いですが、右上の「名古屋市電気局」とある場所と明道橋を結ぶ路線(明道町線)が開通しています。こちらも開通は大正12年(1923年)1月。

一方、公園前~東新町間(高岳延長線)、栄町~大津町間(大津町線)が点線です。高岳延長線は上記路線と同じく大正12年(1923年)ですが、開業時期が9月で、よってこの系統図は大正12年(1923年)前半の名古屋市電であることが特定されます。昭和30年代まで名古屋市電は新たな路線建設をしており、大まかにですが、路線図が作成された時代を特定することが出来ます。

●昭和33年(1958年)11月15日再販「図説蓬左風土誌」(中部日本新聞社)

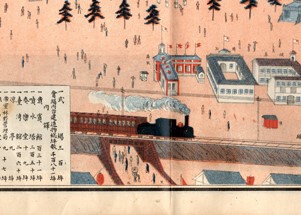

高岳延長線/東新町~鶴舞公園間、電車開通。

子ども達はきっと走り始めた電車に夢中だったのでしょう。何だか楽しくなる1枚。

●昭和33年(1958年)11月15日再販「図説蓬左風土誌」(中部日本新聞社)

名古屋市電東郊線が中央本線の下をくぐり、南部に繋がったのは大正14年(1925年)。

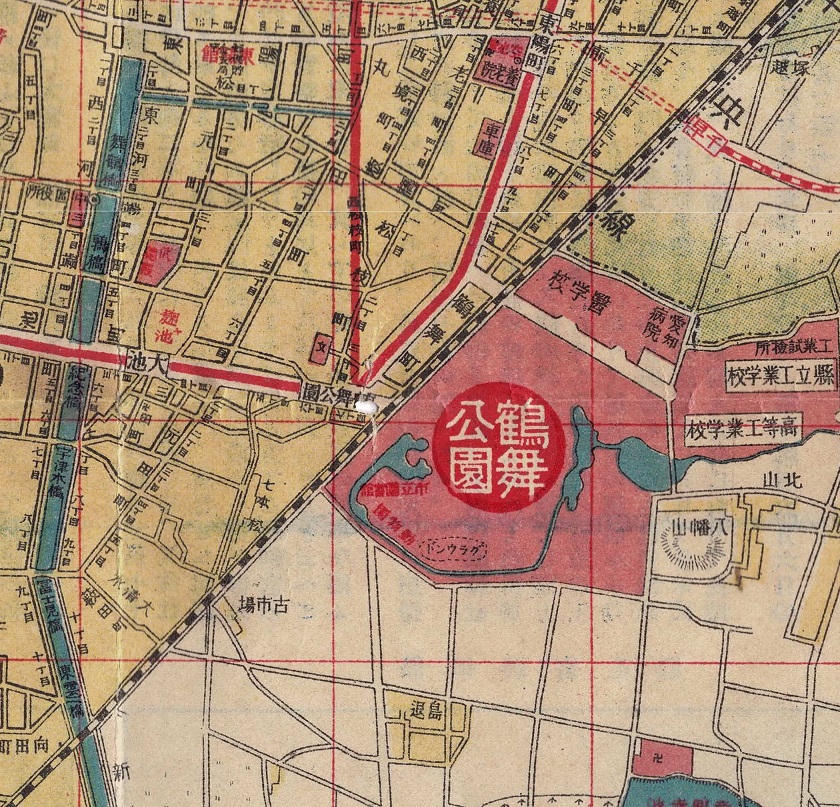

●明治43年(1910年)3月23日「第10回府県連合共進会全図」(富成櫂七/名古屋用達合資会社)

この図にあるように中央本線は若干高い所を走っていたようですが基本、土盛りの上を走っていました。

●大正11年(1922年)7月20日「名古屋市街新地図」(駿々堂旅行案内部)

この地図と照合すると市電は鶴舞公園の一部を削って作られた道路上を走ったことになります。また2枚前の画像(写真)を見ると、電車を通すために線路の部分が少し掘下げられているような感じがします。当時の都市計画とは何か?とか考えたりするきっかけとなる記録写真です。

バスが走っている栄町交差点。大正末期から昭和初期頃の姿でしょう。ところで名古屋市営バスが走り始めるのは昭和5年(1930年)のこと。さてここに写るバスは市営?民営?