今日は昭和10年(1935年)頃(私の推測です)、鉄道省名古屋鉄道局が発行した観光絵はがきをご覧頂きます。。鉄道を利用した旅先にどんなところがあったのかの一端を垣間見ることが出来ます。

「夏山」、「冬山とスキー」、「渓谷と水郷」、「名勝と風俗」の4つのパターンの絵はがきが私の手許にあり、まずは「夏山」からその一部を紹介します。

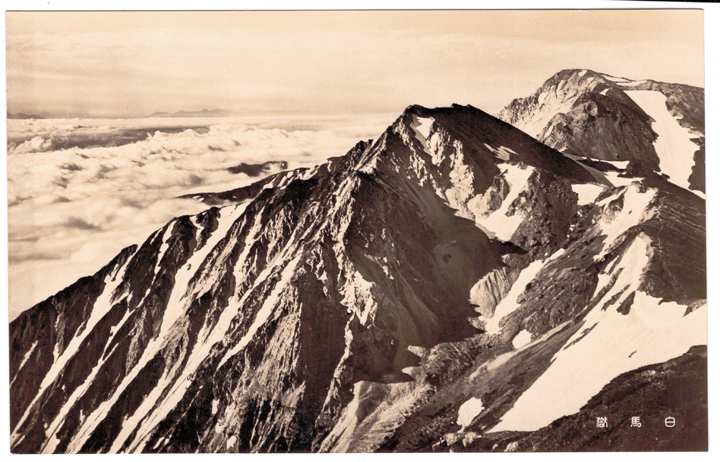

白馬岳(しろうまだけ)。当時のカメラは重装備だったはずなので、ただ登るだけでも通常の登山より相当に大変だったはず。その代わり、90年近い歳月を経て北アルプスの絶景を楽しめます。

鉢ノ木峠。長野県大町市と富山県中新川郡立山町にまたがる峠で、調べたところ山小屋は多分、建て替えられてはいるのでしょうが健在です。

ところで夏山と言えども1日~2日で登れることはありませんから、当時のアルピニストがどんな仕事を生業(なりわい)にして、如何に休みをとっていたかを知りたくなったのですが、残念ながらそうした資料に出会えていません。

続いて「冬山とスキー」。絵はがきを入れる袋の絵も良い味を出しています。さて本題です。昭和一桁の時代の絵はがきに「冬山」というタイトルがあるくらいですから、季節を問わず山登りは市民に広く受け入れられていたものと思われます。当時の余暇の過ごし方としては王道の選択肢だったのかで知れません。

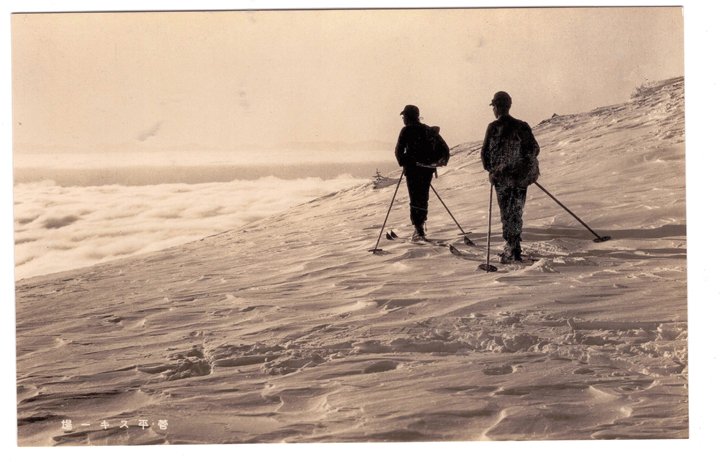

菅平スキー場は長野県上田市の北方にあります。当時省線を利用した場合、鉄道駅からはバスで向かったのでしょうがかなり距離はありそうです。それにしても如何にも芸術写真ですね。惚れ惚れします。

ただ当時のスキー場がどんな様子(賑わい)だったかを読み解くことは出来ません。

●昭和7年(1932年)8月1日「JAPAN-A PICTORIAL INTERPRETATION」(朝日新聞社)

この本のタイトルを日本語に訳すと「日本ー絵画的解釈」。それぞれの写真に英語とフランス語の解説があり、いずれにしても日本を紹介をする写真集です。多くの写真は当時の日本人の生活を記録したもので、この写真のように日常風景を切り出しています。

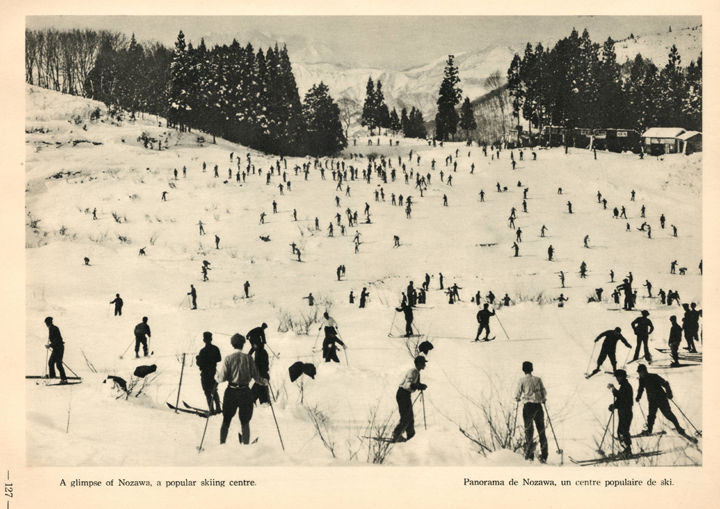

さてスキーを楽しむ人々。場所は野沢スキー場とあり、今の野沢温泉スキー場。ここは昭和に入る頃からゲレンデが整備されていたようです。名古屋鉄道局の絵は芸術写真的でしたので、それを補足すべく、スキー客がゲレンデ一杯に広がっているこの1枚を選択しました。昭和の初めにスキーがこれほど一般的な冬の楽しみとは思ってもみませんでした。

●昭和7年(1932年)8月1日「JAPAN-A PICTORIAL INTERPRETATION」(朝日新聞社)

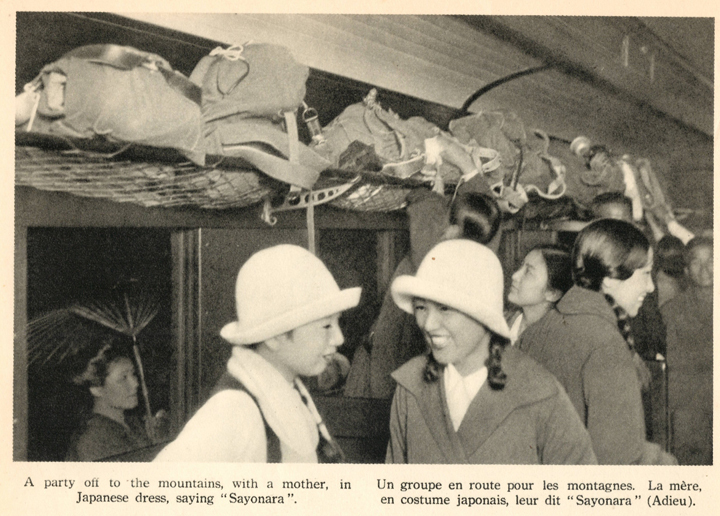

登山に向かう列車の車内と見送る人。服装から夏ではなく晩秋もしくは冬であろうと判断しましたが如何でしょうか?昭和の50年代には東京のみならず名古屋からも登山客をギッシリ乗せた夜行列車がまだありました。今は車内で登山に向う人をあまり見かけませんが、もっともこの写真の状況が昭和1桁の時代に一般的だったかどうかは確証が持てません、何せ、客車内の生き生きとした“観光客”を撮影した写真をあまり見かけないからで、これは私の知る限りかなり珍しい例です。勘ですが女学生の登山研修のような気もしています。皆さんの笑顔が素敵です。

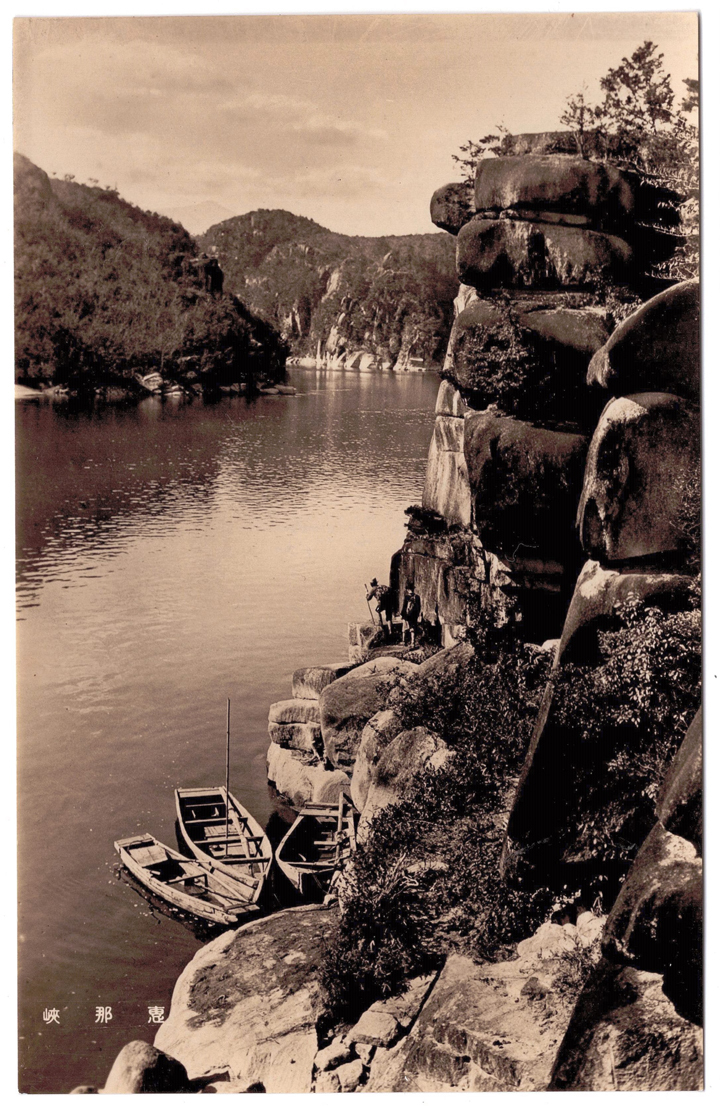

渓谷と水郷。風光明媚。観光の王道ですね。

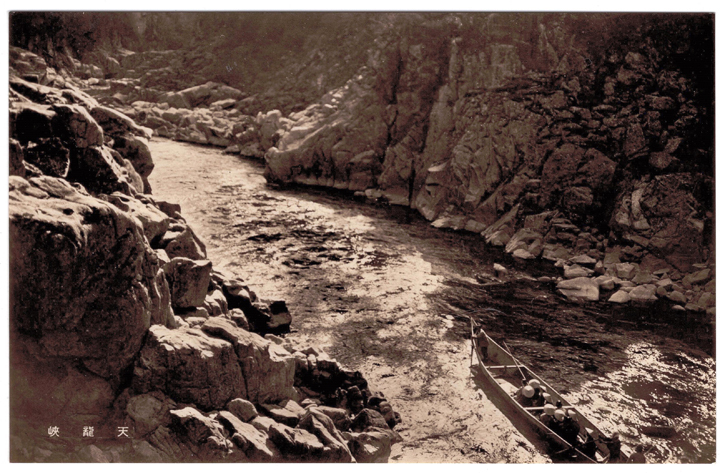

天龍峡。

恵那峡。この2枚の風景は見たような…。恐らく変わらぬ風景。それにしても恵那峡はともかく当時の天龍峡はそれほど交通至便な場所とは思えないので、日本人の旅行にかける『情熱』を感じます。

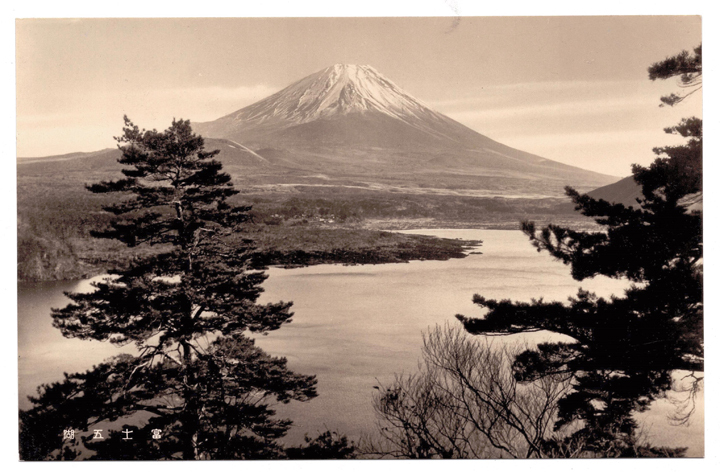

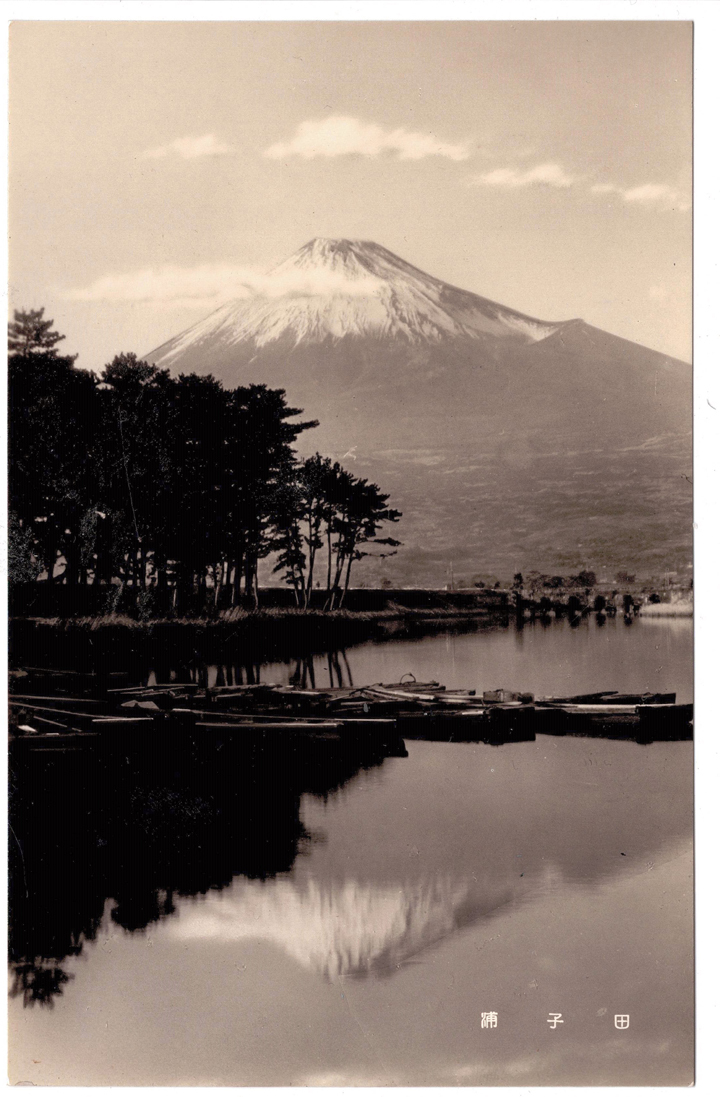

名勝と風俗。

富士五湖。

田子浦。日本人にとってのいの一番の名勝はやはり富士山なのでしょう。とまあ当時の国有鉄道のお勧めはこれくらいにしておきます。

続いて愛知県。「東洋一観光バス御乗車記念絵葉書」。愛電自動車は名古屋(当時のターミナルは神宮前)から豊橋や知多半島などを結んでいた愛知電気鉄道のバス事業の子会社です。

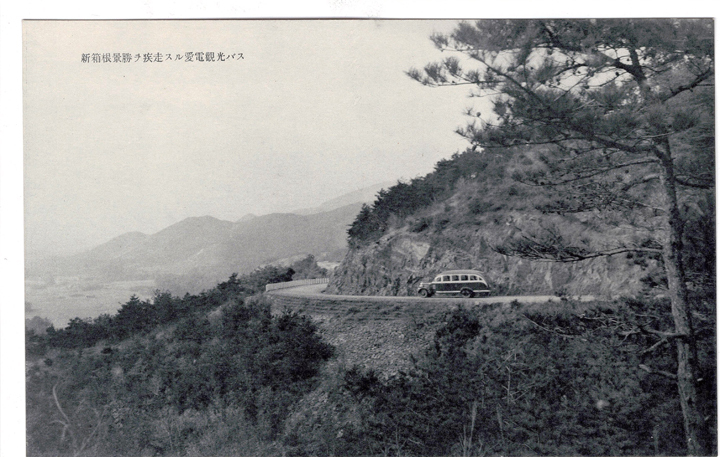

名鉄本宿駅近くから南下し、蒲郡市に抜ける今の国道473号線。以前はその眺望から「新箱根」と呼ばれ、その絶景を抜けて走る観光バス路線が昭和10年(1935年)に誕生しました。

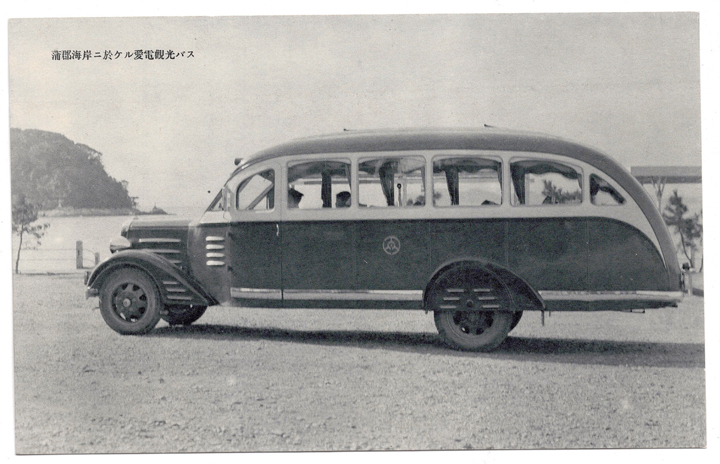

その名もレオ号。「東洋一」のタイトルに負けていません。カッコいいですね。このバスは今の名鉄本宿駅から出発し蒲郡に向かっていました。

●昭和36年(1961年)11月「写真でみる名鉄の今と昔」(名古屋鉄道)

名古屋鉄道が発刊した本の中にもこうした写真が掲載されているほどで、どれだけ話題を集めたバスかが分かります。

ここまで見てきたように昭和10年前後の日本は、鉄道を利用した観光が一気に広がっていった時代だと言っても良かろうというのが私の結論です。そして世界大戦前の良き時代の日本だったとも思っています。