今日は手持ちの絵はがきから明治30年前後の鉄道事情。

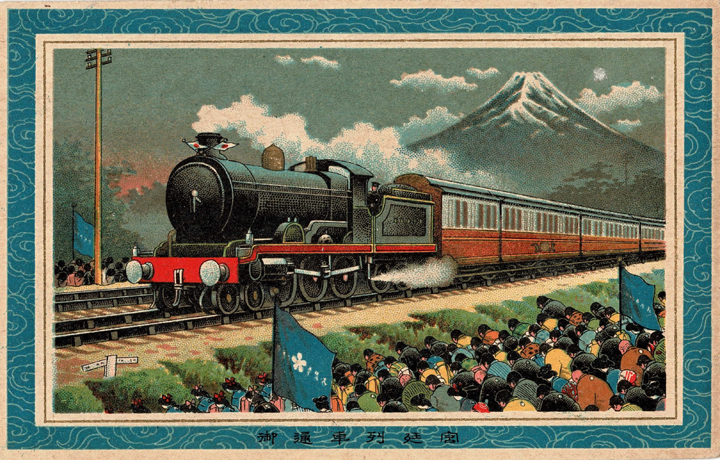

宮廷列車通御。「通御」を検索したところ、「〘名〙 天皇および三后(太皇太后・皇太后・皇后)のお通りになること。」出典:デジタル大辞泉(小学館)とありました。

お召列車が通過する様子を描いたものですが、機関車で該当する車両が見つかりませんでした。

一方客車は皇室専用車の御料車であることは間違いなく、恐らくは鉄道博物館に保存されている一号御料車(いちごうごりょうしゃ)と思われます。そうすると明治9年(1876年)に作られ明治31年(1898年)に次世代の御料車にその席を譲った車両となります。

なお今の時代と大きく異なるのは沿道の人々が頭を垂れていること。当時、天皇陛下の乗られた列車の通過時は、こうして頭を下げて見送るのが当たり前で、今のようにお手を振る天皇陛下にこれまた手を振って見送る日本国民という図はあり得ないことでした。

さてこのお召列車が名古屋を走ったかどうかですが、まず走ったことは間違いないとは思うものの、私の力量ではその記録を探しきれず。残念。

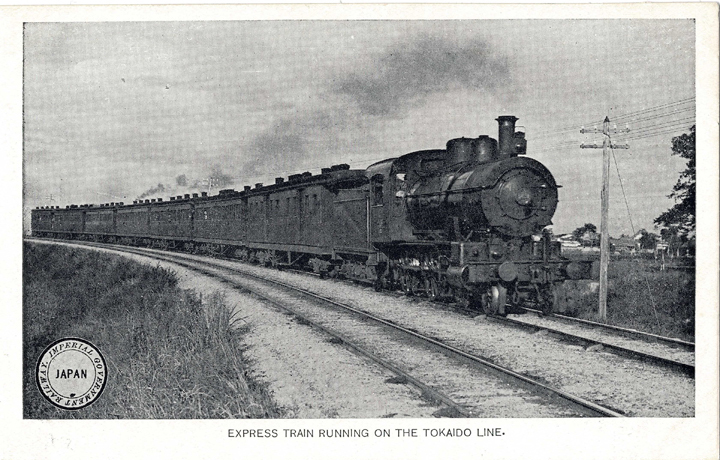

EXPRESS TRAIN。東海道線を行く急行列車。蒸気機関車の形式は5160形。明治30年(1897年)から輸入されたアメリカのブルックス・ロコモティブ・ワークス製。

撮影時期の特定は難しいものの明治30年代の前半ではないかと推察できます。

なお5160形は「もっぱら米原以西をテリトリー」(参照:片野正巳著「精密イラストで綴る日本蒸気機関車史」(ネコ・パブリッシング 2017年3月1日))ということなので、名古屋を走った可能性はゼロではないものの滅多には無かったでしょう。ただ客車は途中駅での交代は無いので、こちらは間違いなく名古屋駅に停車していたでしょう。

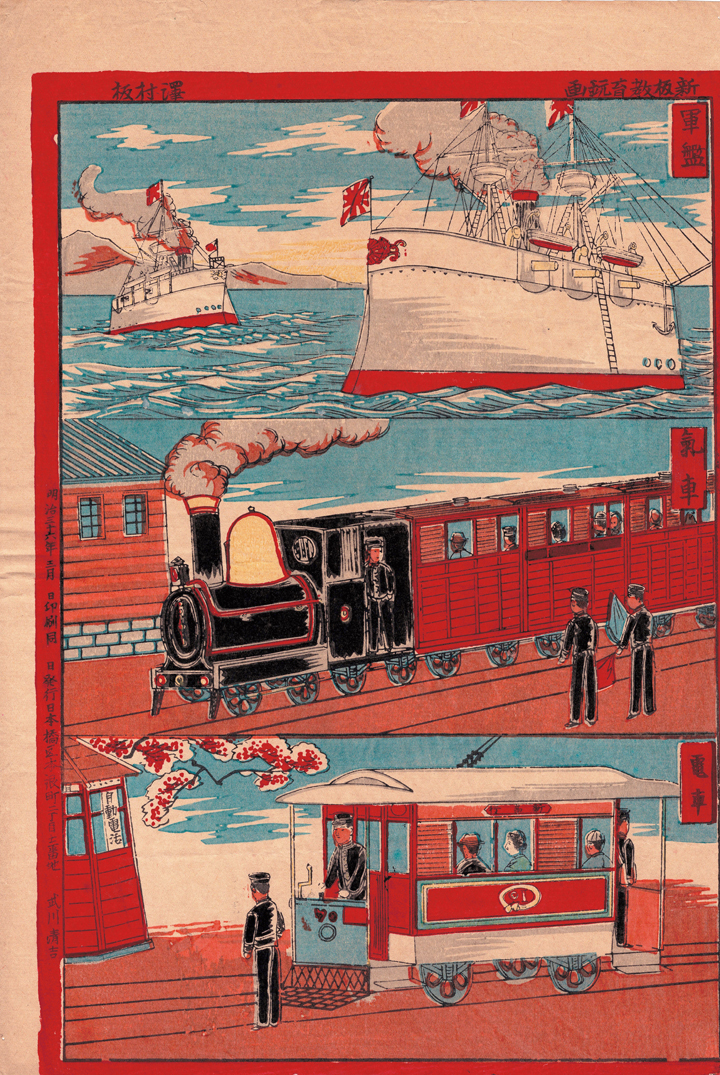

明治36年(1903年)発行の浮世絵。軍艦が描かれているのは日清戦争(明治27年~28年)を経て、日露戦争(明治37年~38年)前夜の社会を反映したものでしょうか?一方、汽車と同じレベルで電車が描かれており、新時代の乗りものという位置づけなのでしょう。

それはそれとしてその時代の名古屋を再度見てみましょう。

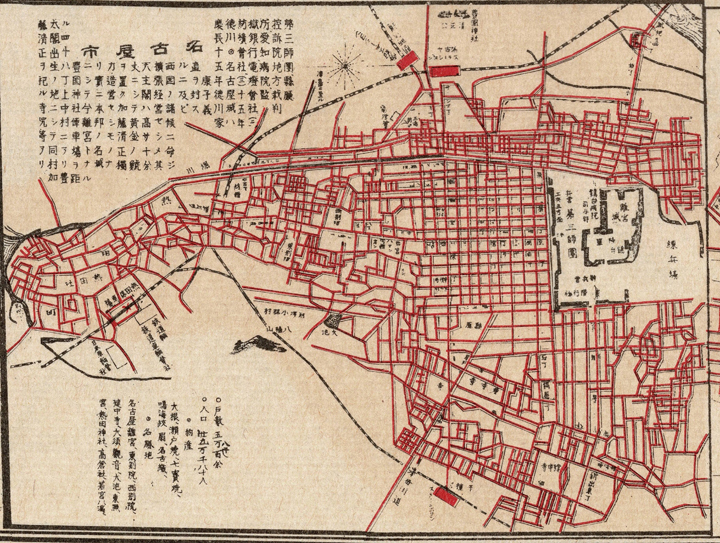

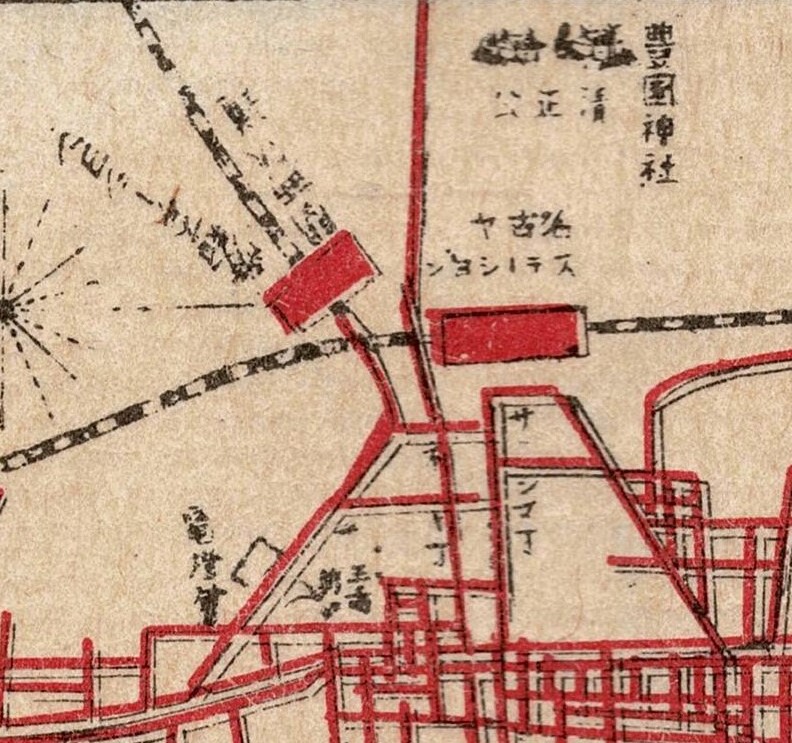

●明治36年(1903年)「鉄道道中記」(経緯社版)

明治36年の地図をチェック。

名古屋駅の隣に関西鉄度の愛知駅が見えます。また幹線道路が愛知駅まで達しており、駅が出来れば道路、ひいては町が出来るといったところでしょうか。

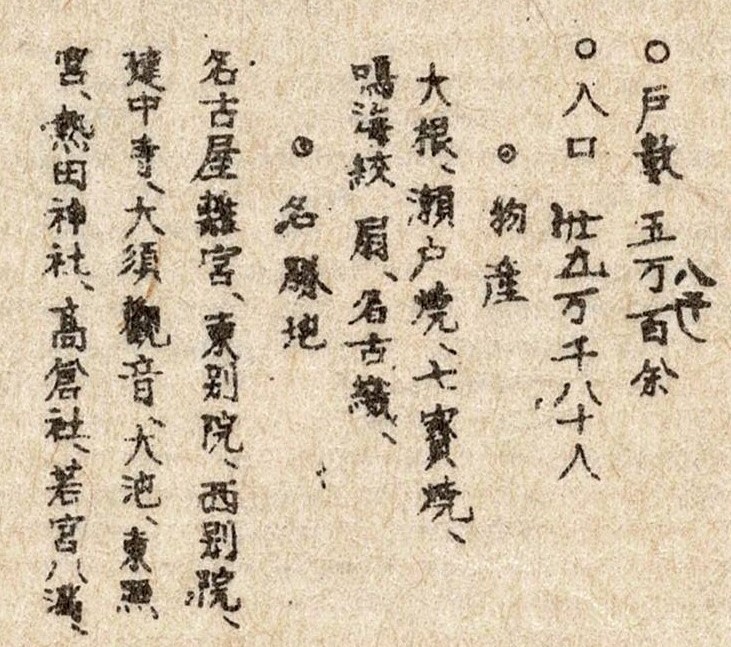

戸数…58000

人口…25万1080人

名古屋市役所で公開されているデータベースによれば明治32年(1899年)の数字に近い感じ。

それにしても名古屋のいの一番の物産は「大根」だそうです。多分、宮重大根のことを行っているのだと思うのですが、農林水産省のウェブサイト「うちのきょうど料理~ふろふき大根」の中でもその紹介があり、名産と言えば名産ですが愛知県民でもピンと来る人は少ないかも。

一方名勝地の筆頭は「名古屋離宮」。これが何かと言えば「名古屋城」のこと。この経緯はまた改めて書くことになるかも知れません。