1912年という年。明治45年(~7月30日)から大正元年(7月30日~)となった年。

明治時代と大正時代の文化の違い、イメージの違いなど高邁(こうまい)なことを語る言葉を私は持ちあわせませんが、国内の幹線鉄道網と地方の鉄道の在り方が見て取れる資料については少し持論を述べたいと思います。時代は明治から大正へ移っていきます。

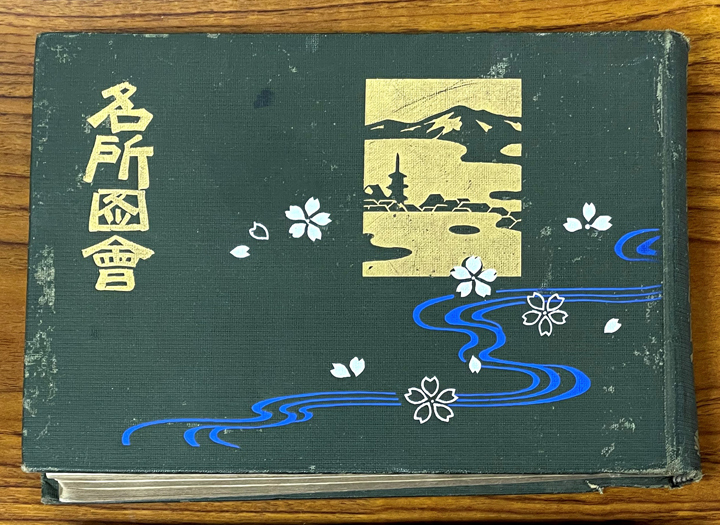

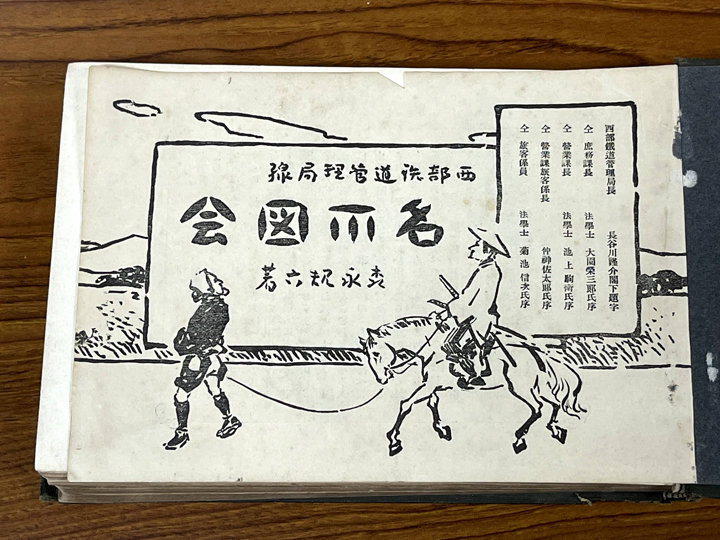

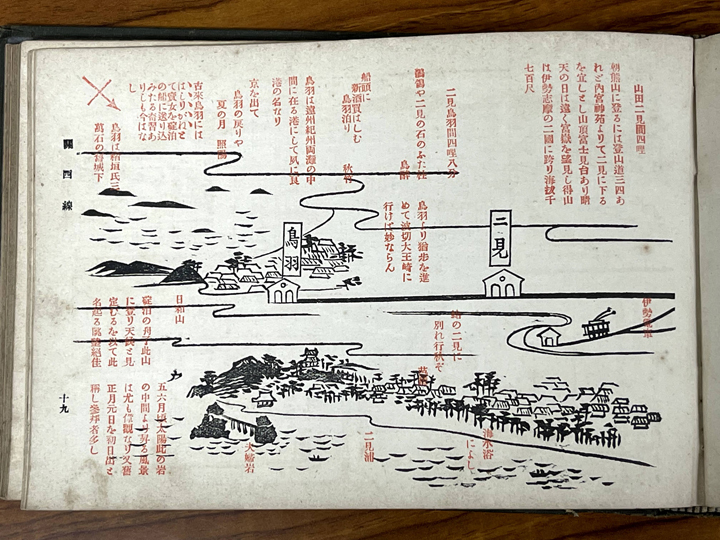

●明治44年(1911年)7月17日再販「西部鉄道管理局 名所図会」(森永規六/浜田日報社・日本電報通信社大阪支局)

西部鉄道管理局とは鉄道業務の監督官庁である鉄道院(1908年12月4日公布・施行の「鉄道院官制」(勅令第296号)により、内閣総理大臣の管理下に設置)がスタートした時代に、全国に設置されたエリアの機関の一つ。

鉄道の図会なのに馬かよ!というツッコミどころはさておき、西部鉄道管理局の管理職名に「法学士」とかいるのだろうか?とか、これもさておいておこう。

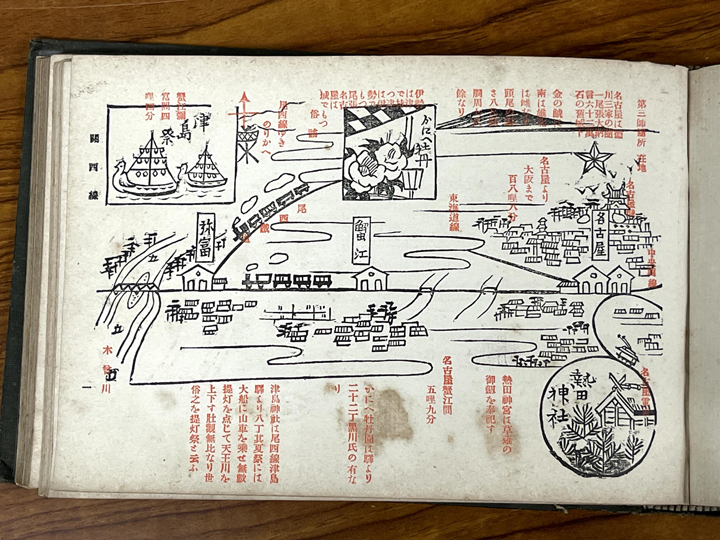

鉄道院時代の管理局での関西本線の「管理」は西部だったようです。因みに私たちの記憶にある「名古屋鉄道管理局」が誕生するのは大正8年(1919年)のことです。

さてここのポイントは左に「津島祭(津島神社)」と「尾西鉄道」があること。当時の存在感の大きさをこんなところから知ることが出来ます。

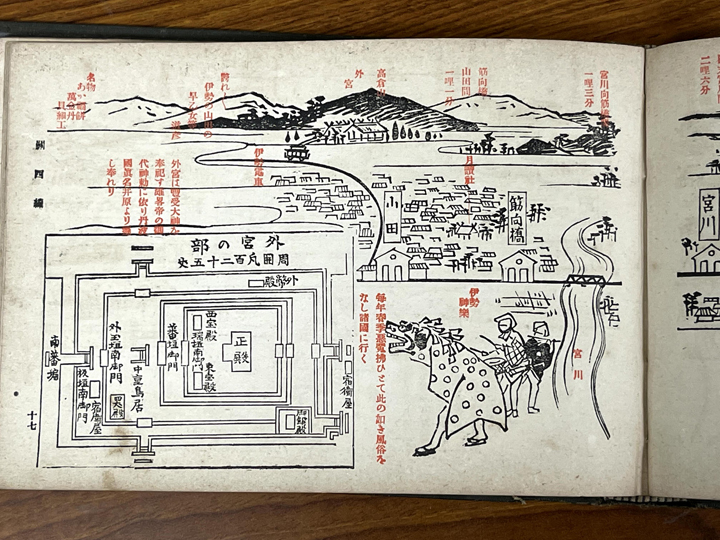

参宮線山田駅(現在の伊勢市駅)は伊勢神宮の玄関口。そこから伸びる電車の名称が「伊勢電車」となっています。会社名は「伊勢電気鉄道」なので当時、地元ではそういう名称で通じていたのでしょうか?

二見駅、鳥羽駅。前の画像でもあれっ?と思ったのですが、二見付近を走る伊勢電車のポールが2本です。大正時代の絵はがきに写っている電車のポールの本数は1本なのでこれはどういうことでしょう?よもや明治36年(1903年)の開業時はポールが2本だったとか?そんなことは無いと思うのですが…。もっとも今の時代ほどちゃんとしたリアルさが求められておらず、絵師の方の印象で描かれた可能性もあります。

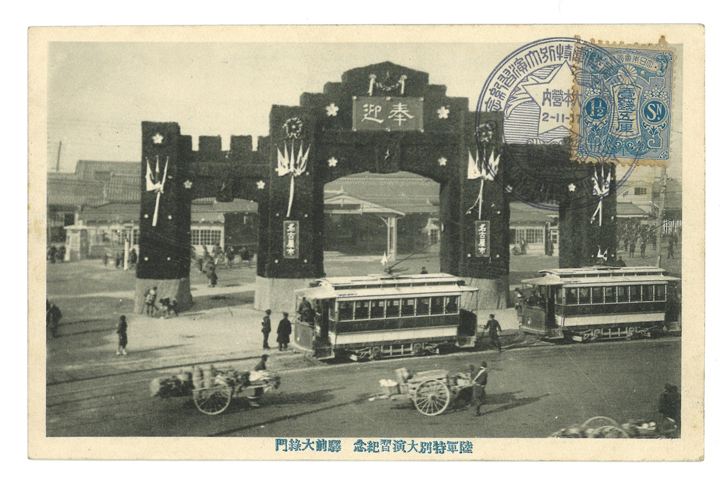

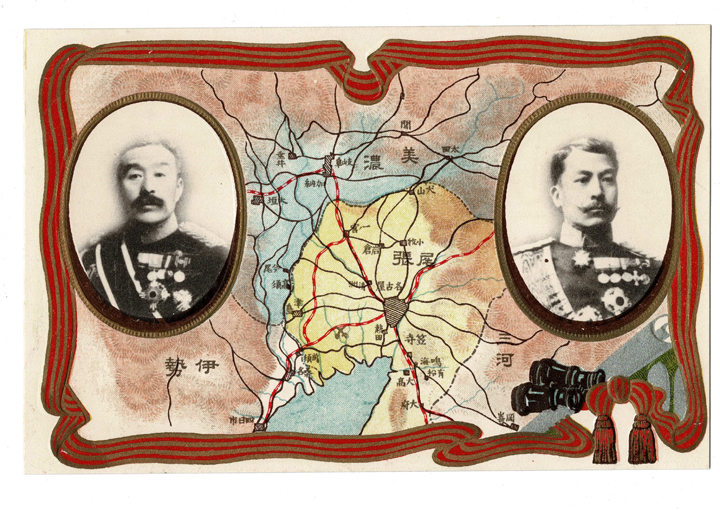

話しは変わって大正2年(1913年)、名古屋を中心としたエリアで行われた陸軍特別大演習。名古屋駅前には巨大なモニュメントが設営されました。

この時の「陸軍特別大演習」(大正2年11月13日~17日)は、大正天皇が一週間名古屋に滞在され、大元帥として数万人の軍隊の陣頭指揮を執る大規模なものでした。

(参考・名古屋市博物館ウェブサイト HOME> 展示> 常設展ニュース> 陸軍名古屋特別大演習)

この「陸軍特別大演習」時、実に様々な絵はがきが世に出ており、今もこうして目にすることが出来るのですが、ここでの私の注目ポイントは尾西鉄道の存在。国鉄同様の扱いとなっています。「西部鉄道管理局 名所図会」にも尾西鉄道がありましたが、やはり当時の津島という町のポジションの表れでしょうか。

一方、愛知電気鉄道常滑線(神宮前駅~常滑駅)はこの演習時には開業しているのですが、その姿はありません。尾西鉄道との扱いの差が何なのかは分かりませんが、単にこの絵はがきを印刷した時には無かっただけなのかも知れません。それとも演習に直接関係がなく端折っただけかもと思ったりして…。

軍隊の演習が市民の目に止る時代。それが大正という時代。

もっとも演習をきっかけに、愛知・名古屋の地域と産業を知ってもらう発信のチャンスともなる大イベントとの一面もあったようです。

さて今日の纏めですが、明治から大正にかけてのこの時代、鉄道を利用しての観光が全国規模で国民に浸透していった時代であったのでしょう。一方で軍隊も市民生活と直結していた時代です。明治維新以降の鉄道の大きな役割の一つに「軍隊の兵站」があります。兵站とは兵員の移動、物資の移動などであり、当時の日本の鉄道はその兵站で大きな役割を果たしていました。例えば明治22年(1889年)に全通した東海道本線なくして日清戦争(明治27年~28年)の勝利は無かったとも言われおり、一見相反する観光と軍隊ですが、当時の日本では根っこは一つでした。

日本では公務(武器を手にした)の自衛隊員が鉄道で移動することはまずないでしょうが、私は海外の(観光路線の)鉄道で、同一列車に武器を手にした軍隊と乗り合わせたことがあります。車両は別でしたがそれが海外の兵站です。

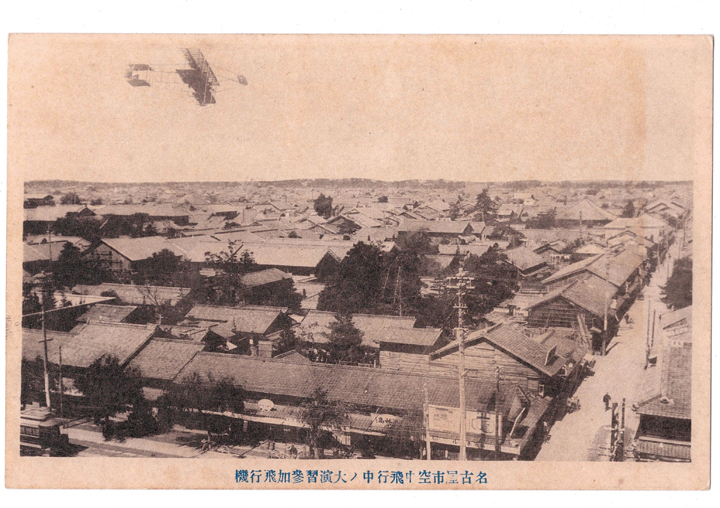

(追記)「陸軍特別大演習」では航空機が参加している絵はがきも残されています。第一次世界大戦(1914年~1918年)では飛行機も使われており、その前年、日本の陸軍においてもその存在は重要視されていたのでしょう。一方で、国民に対してのアピールという面での効果もあったのでは無いかと思っています。

これは余談です。今の愛知県常滑市大野町にある「大野海水浴場」。「世界最古」と言われていますが根拠は…。それはさておきこの写真は海水浴場らしからぬ風景。誰も海に入っていません。これは潮湯治(しおとうじ)と呼ばれる温泉湯治の海版。(で、間違い無いと思います。)

愛知電気鉄道常滑線が明治45年(1912年)にこの海水浴場最寄りの大野町まで開通しており、それ以降の撮影では無いかと推察しています。それが外れても、まあたいした誤差では無かろうと思っています。

時代を別の観点で切り取ってみました。