今日は少し鉄道から離れます。

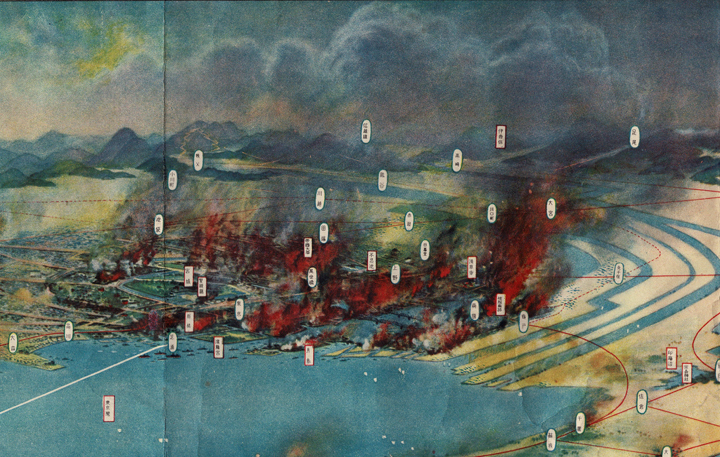

※大正13年(1924年)9月15日「 関東震災全地域鳥瞰図絵」(吉田初三郎/大阪朝日新聞)

大正12年(1923年)9月1日、関東地方に大きな被害をもたらした関東大震災が発生しました。この図絵はその時の様子を表した鳥瞰図。震災発生時から1年後の発行と言うこともあり、恐らくは当時の状況を取材し、その結果を表現したものと推察しています。

上野駅の惨状。

私の中での関東大震災は、スタジオジブリの映画「風立ちぬ」で描かれた様子が印象に残っています。この1枚の写真も正にそれです。

今日、関東大震災の話しのきっかけとなった写真。「名古屋駅前避難場」。最初、この写真が何の避難場かさっぱり分かりませんでした。ただ人が詰めかけているのだけは分かります。

「検索:名古屋 避難場」「「検索:名古屋駅前 避難場」と試してみましたが出てきません。写真から大正時代であろうとは何となく思っていたので、「関東大震災 名古屋 避難場」で検索したら謎が解けました。そこにあった朝日新聞、中日新聞の記事を要約すると、関東大震災の被災者で愛知県に避難した人は約15万人。名古屋駅前に作られた避難場だけでは足りず、一般市民も被災者を積極的に受け入れたそうです。

この絵はがきを入手したきっかけは「名古屋駅前」という言葉と「避難場」という言葉の繋がりに疑問を抱いたことによります。

大震災の発生により、生活する場が無くなることから全国各地に避難する人が発生し、そして全国にそうした方を受け入れる場が出来る。東日本大震災時のことを思い出しました。

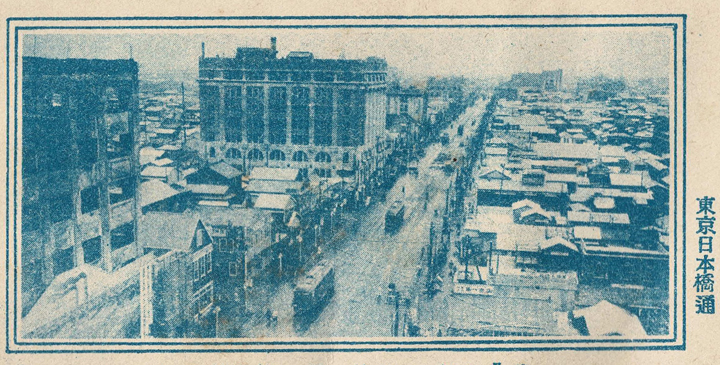

発災時の東京/日本橋通り。

※大正13年(1924年)9月15日「 関東震災全地域鳥瞰図絵」(吉田初三郎/大阪朝日新聞)

1年後の日本橋通り。

※大正13年(1924年)9月15日「 関東震災全地域鳥瞰図絵」(吉田初三郎/大阪朝日新聞)

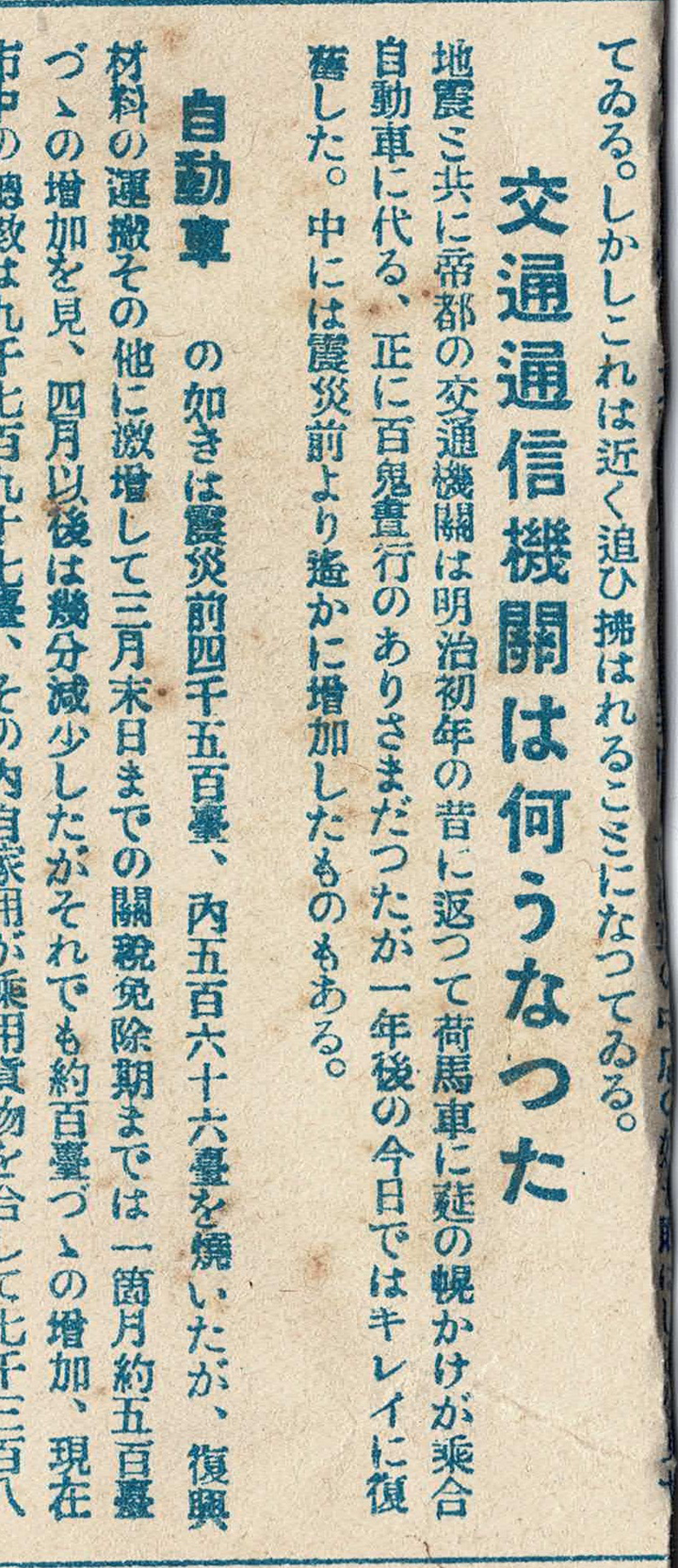

ここには復興の様子が書かれていますが、名古屋駅の避難場を含め、全国各地での被災者への支援があったからこそ震災を乗り越えることが出来たのであろうと思っています。