昨年11月に書き始めた「名古屋の鉄道136年史」ですが、その後「鉄印帳の旅」を再開したため途切れていました。

今回は再スタートということとなるのですが、今年の1月17日からこのブログのアドレスが変わったこともあり、明治19年(1886年)5月1日、官設鉄道の名護屋駅開業から始めさせて頂きます。

既掲載分も含まれますが、新しい資料の発掘もありましたのでご了解下さい。また連載のナンバリングについては時代別にすることにしました。

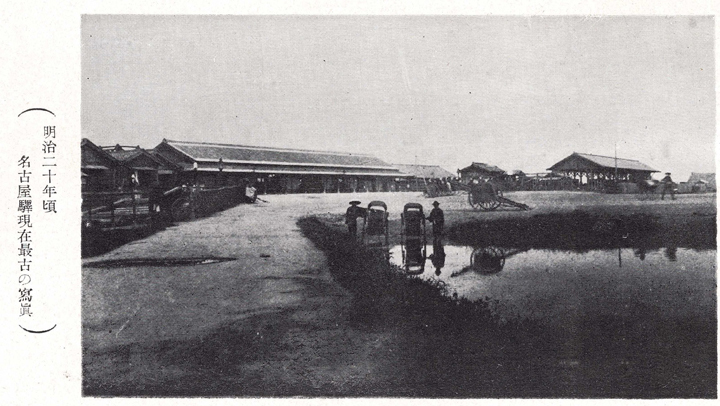

●昭和17年(1942年)発行「鉄道温故資料」(名古屋鉄道局総務部/写真提供高橋正照氏)

さて明治19年(1886年)5月1日開業の名古屋駅。官設鉄道の「名護屋」駅として開業しましたが、翌明治20年4月25日、現在の名古屋駅に改称しています。

ところで前にも書きましたが初代名古屋駅の写真は、これしか見たことがありません。

何故ならば開業から僅か5年後の明治24年(1891年)10月28日、巨大地震「濃尾地震」がこの地方を襲い、初代駅舎が倒壊してしまったことも一因と考えています。

明治の時代ですので、写真そのものの希少性もあるのでしょうが、結局地震もあってこれ1枚しか残せなかったのではないでしょうか。

●明治43年(1910年)1月20日発行「名古屋市街全図」(星野松次郎)

地図の裏面に掲載の名所写真の中にあった2代目の名古屋駅。屋根の形が異なるのが分かります。

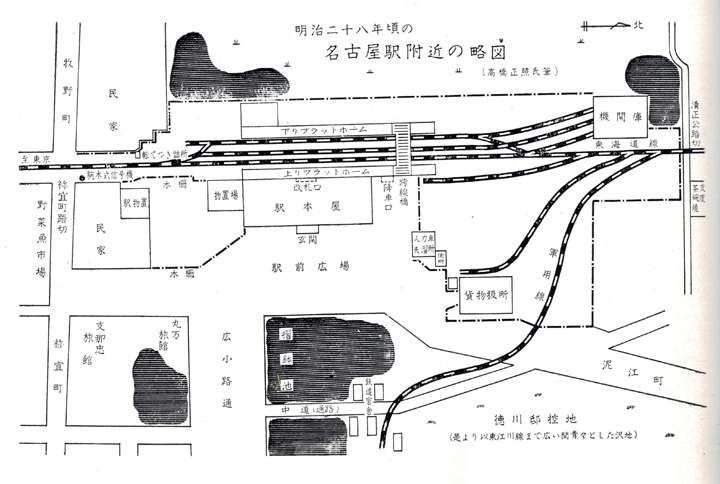

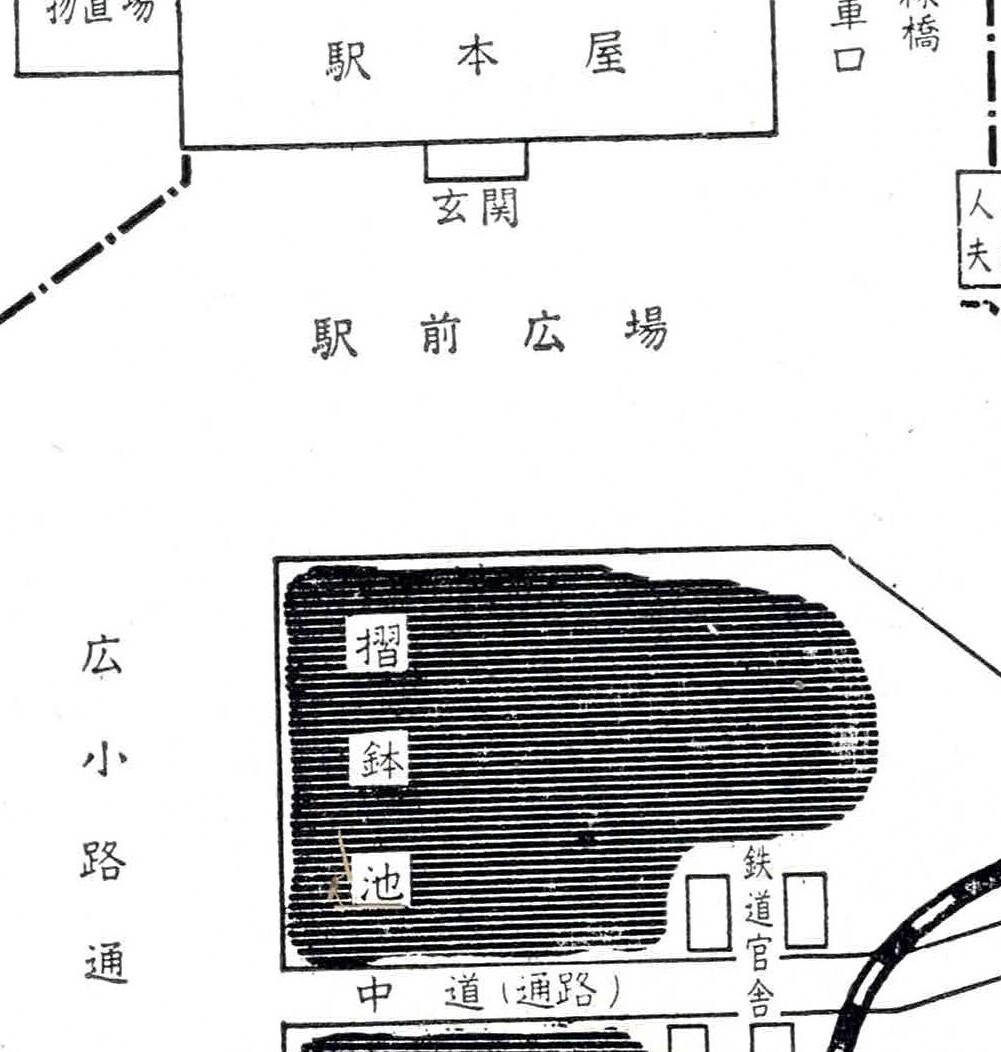

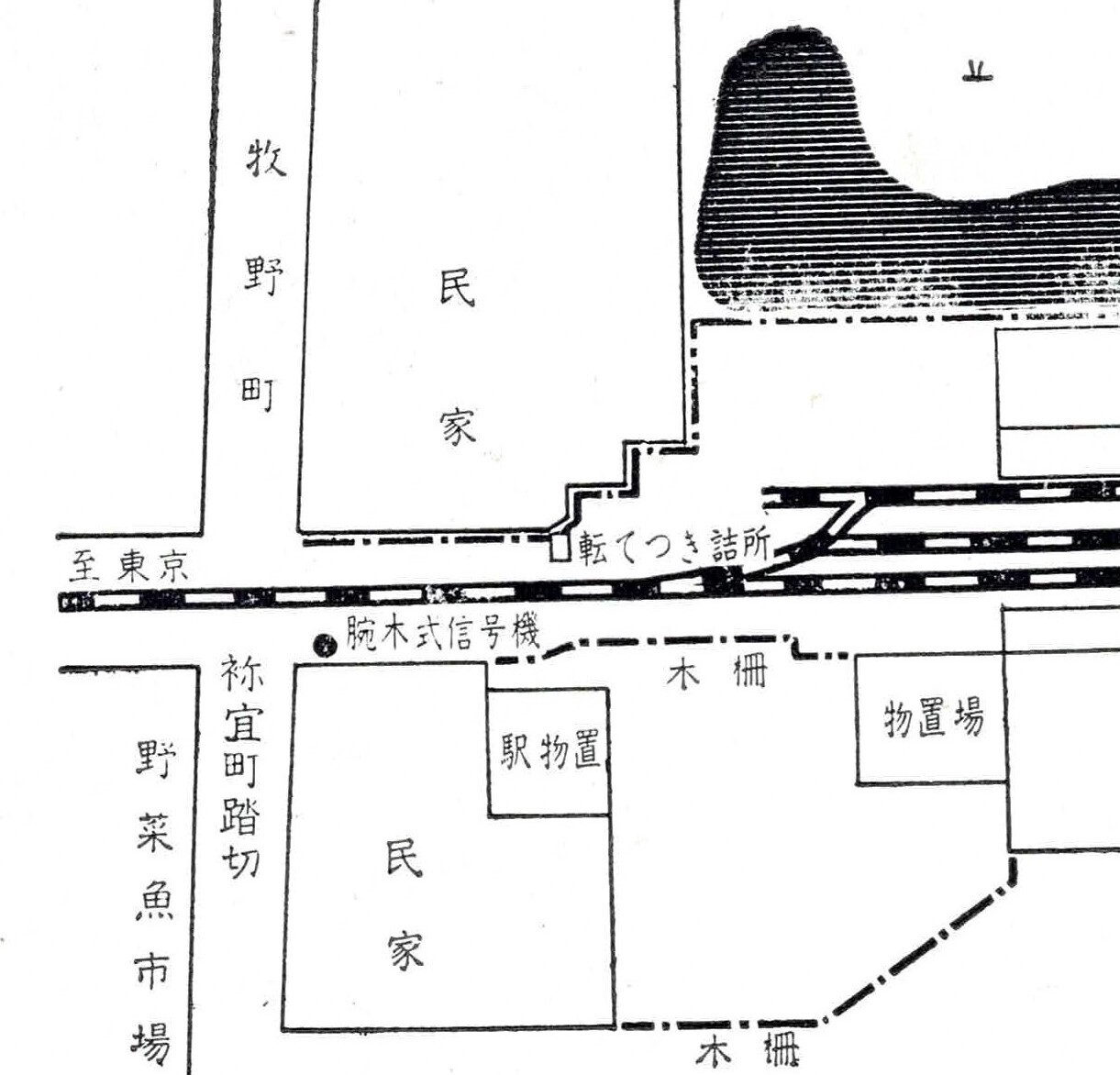

●昭和33年(1958年)11月5日発行「図説 蓬左風土誌」(中部日本新聞社)

高橋正照氏筆による明治28年頃の「名古屋駅付近の略図」が残されていました。

高橋正照氏は、先の初代名古屋駅の写真の提供者でもあるのですが、一体どんな方だったのでしょうか?興味があります。

ところでこの図があることで色々な発見がありました。

まずは駅前の人力車が待機している場所に水たまりが見えます。当初、私は雨が降った後の「水たまり」だと思い込んでいましたが、、、。

略図の中に「摺鉢池」があり、どうも「水たまり」ではなく、「池」であることが分かりました。

明治時代とは言え、駅本屋の目の前に埋め立てられていない池があるとは意外でした。

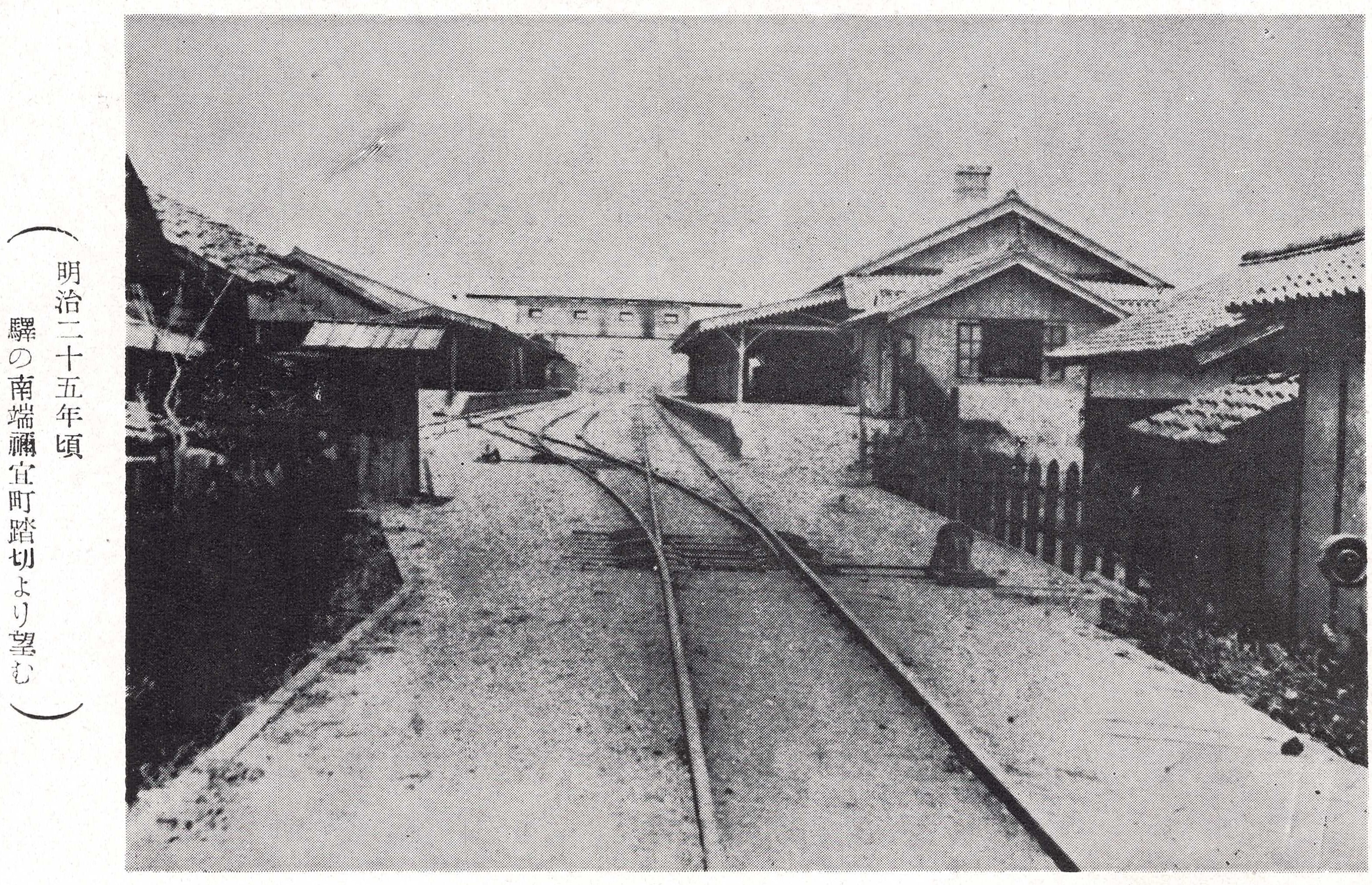

続いて駅南側の踏切。ここから撮影されたと思われる写真が残されています。

●昭和17年(1942年)発行「鉄道温故資料」(名古屋鉄道局総務部/写真提供高橋正照氏)

キャプションに明治25年頃とありますので、駅舎は1891年(明治24年)10月28日発生の濃尾地震で倒壊した初代駅舎ではなく、2代目の建替えられた駅舎です。

話しが飛びますが、俳人中村草田男が「降る雪や明治は遠くなりにけり」と詠んだのは昭和6年(1931年)のこと。句が詠まれた背景はともかく、単線の東海道本線名古屋駅を見ると「明治は遠くなりにけり」というよりは、ロング・ロング・アゴー(long, long ago)ですね。

そんな時代を少しでも身近にしていきたいと思いつつ、今日もこのブログを書いています。