“季節性うつ”コロナ禍で増加

「過食、過眠、憂うつ」続く場合は要注意

2021年2月11日放送

今回は、コロナ禍の巣ごもり生活で増えているという「季節性うつ」について、Dr.森田が解説します。

コロナの影響で続く巣ごもり生活で、過食や過眠など、これまでにはない行動をしていませんか?

そんな人は要注意!「季節性うつ」かもしれません。

季節性うつとは?専門医に聞きました。

「“ウインターブルー”などと呼ばれる。なんとなく気持ちが憂鬱(ゆううつ)になる、何事もおっくうになる。人と会いたくないなと避けてしまう。実際に増えていると思います」(あらたま こころのクリニック 加藤正 院長)

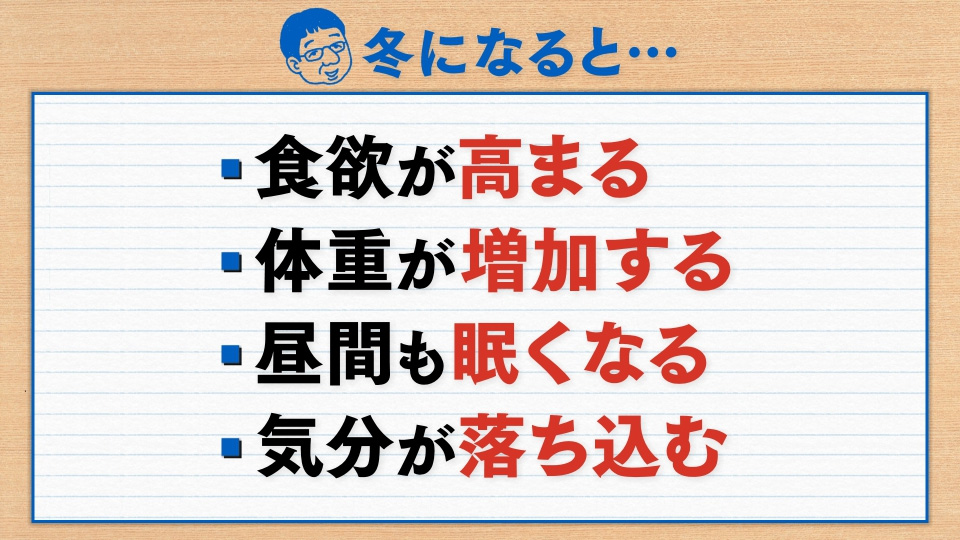

専門医がこの冬、増加したという「季節性うつ」。その症状とは…。

「炭水化物がもう食べたくて食べたくてしょうがない。だから一日中、チョコレートが手放せないとか、どか食いをする」

「そして、あと“過眠”になります。やたら眠い、一日10時間寝ても眠い。昼間も眠い。夜にしっかり寝ても昼間も眠くてだるい。寝てばかりいる」(あらたま こころのクリニック 加藤院長)

過食や過眠、憂うつが続き、そのままにしておくと自分を殺めてしまうこともあるというのです。

ここで、「季節性うつ」のセルフチェック。

上の項目で、あてはまるものが多い人ほど注意が必要です。最悪の場合は、季節性うつになってしまう可能性も。

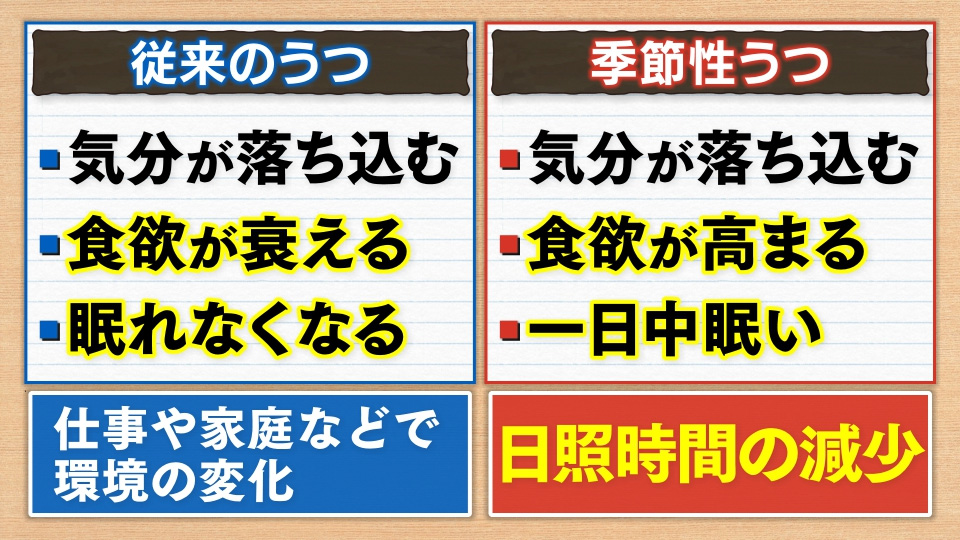

季節性うつは、“従来のうつ”の症状と、どう違うのでしょうか?

従来のうつは、気分が落ち込む、食欲が衰える、眠れなくなることが多いのですが、季節性うつは、気分が落ち込むことに加えて、食欲が高まる、一日中眠いなどの症状を伴うことが多いのです。

さらに、従来のうつは、悲しい出来事や職場の配置換えなど、いわゆる“環境の変化”がきっかけとなることが多いのですが、季節性うつは、生活の変化に加え、“日照時間が短くなる”ことによって生じやすいと考えられています。

また、季節性うつは“女性に多い”ということ。男性に比べ、女性の方が3~4倍ほど発症しやすいことがわかっていて、発症年齢は20代前半からといいます。

では、季節性うつを発症するとき、身体の中でどんな変化が起きているのでしょうか。

うつは、幸せホルモンといわれる「セロトニン」と深い関係があります。

特に、季節性うつの場合、朝起きて、日光を目の中に入れることが重要なんです。

日照時間が短いことでその機会が少なくなり、脳内で幸せホルモン「セロトニン」の働きが弱くなります。すると、人は気分が落ち込みやすくなると考えられています。

季節性うつを予防するには、「朝日を浴びる、目を通して脳を刺激する」、そして、規則正しい生活をすることが大切です。

一日1時間は、明るい屋外の景色などを見るなどして、光を目に取り入れることが大切です。普段の生活でも、窓際で太陽光を意識したり、例えば電車では、窓際で景色を見るというのも効果的です。

そして、もうひとつは「モーニングを食べに行く」。

朝、起きて、太陽光を浴びながらお店に行き、コミュニケーションをとる。これが気晴らしになって、いいそうです。

自分が“季節性うつ”なのかわからない、でも、なんとなく会社や学校へ行くのがおっくうという人は「“スイッチ”を見つける」といいでしょう。

実際に、残業続きで会社に行くのがつらくてたまらないという男性患者に処置されたケースでは、かっこいい俳優が登場する映画を紹介。男性は、その俳優になりきって、いいイメージをもったまま家を出るというルーティンを作り、実践しているということです。

つまり、家から一歩を踏み出す「スイッチ」を作ることも対処方法のひとつなのだそうです。

季節性うつは、春になり日照時間が増えると自然に戻る人もいますが、梅雨時期など、くもりの日が続くと再発することもあるというので、きちんと対処することが必要です。

症状が出て2週間たっても治まらない場合は1人で悩まず、専門医に診てもらうことをおすすめします。

以上、Dr.森田の「実は…」な話でした。